ジュニアスクール3年部の様子②

今回も前回に続き、ジュニアスクール3年部の様子をご紹介させていただこうと思います。

今回の算数では、テープ図と文章題について学びました。テープ図は、既に学校で習っている単元であるため、説明もすんなりと理解してプリントの文章題2題も難なくクリアできました。しかし、ここからがジュニアスクールらしいところで、プリントを裏返すと、一部分だけ数字が書かれたテープ図以外は何も書かれていません。これは、一部の数字が指定されているテープ図をもとに、自分で文章題を作成してみましょうという課題なのです。普段は、プリントに書かれた文章を読んで式を立てて答えを導き出すのに、今回は逆にテープ図に書かれた数字をもとに問題を作る訳ですから、まるで勝手が違います。「えーっ」「うーん・・・」と唸りながら一生懸命に問題文を考えていました。中には、330と126という数字から、「330万円のうち買い物で126万円使いました。のこりはいくらでしょう?」という問題を作る子もいました。真面目な顔でサラッとこのような問題が作れるとは、何と経済的に恵まれた環境で生活しているのか・・・と、若干(かなり?)うらやましくもありますが。

後半の国語では、前回の「どんな」を表す言葉(連体修飾語)につづいて、「どのように」を表す言葉(連用修飾語)について学びました。プリントに書かれた絵を見ながら、「○○が、『どのように』△△している」という文章を作っていく課題に取り組みました。山の上で風に揺れている同じ旗の絵を見ても、「はたがひらひらとゆれている」と書く子もいれば、「しろはたがゆらゆらと立っている」と捉える子もいます。ある子が「くまがわらいながらがっきをえんそうしている」と書いた絵も、他の子にとっては「しろくまが少し楽しそうにたいこをたたいている」となります。さらには、ある子が「いぬ」と書いた動物も、他の子にとっては「たぬき」になっていたり(「どのように」とは関係ないですが・・・)。みんな学習した内容をきちんと理解した上で、同じように見えても少しずつ異なる文が書けていて、とても楽しい学習になりました。

ジュニアスクールでは、1つの授業の中で算数と国語が半分ずつセットになっていることもあり、算数の計算に時間がかかってしまう子が、国語では他の子が思いつかないような独創的な文章を書いていたり、作文で手が止まってしまうことはあっても、算数の計算では誰より早く手が挙がる子がいたり、それぞれの個性を感じる機会が多くあります。どうしてもそれぞれ科目による若干の得手不得手はあり、学年が上がるにつれて難しく感じる内容も少しずつ増えていくでしょう。しかし、低学年の今のうちに勉強することの楽しさを知っておくことで、これから先、難しい内容の中にも楽しさを見出す力を身に付けることにつながっていくのだと思います。子どもたちが授業中に真剣な表情とともに楽しそうな笑顔を見せるたびに、低学年の学習がもつ意味とその重要性をあらためて考えさせられます。

(butsuen)

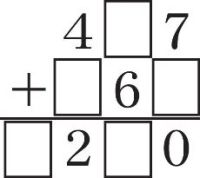

一見、無作為に数字を入れることで答えが出るように思えるこの虫食い問題も、実はいくつかの法則が存在していて、それにいかに気付いて数字を入れていくかが、この問題を解くカギであり楽しさでもあります。時間をかけて悩みながら試行錯誤する姿を見ていると、ついそれを伝えて手伝ってあげたくなる気持ちが湧いてきます。しかし、先生がそれを解説して教え込むのは簡単ですが、自分の力でそれを見つけ出さなければ本当の意味で学んだことにはなりません。しばらく考え、答えを一通り発表した後、どのように考えて取り組んだのかも聞いてみると、子どもたちは見事にその規則性に気がついていました。

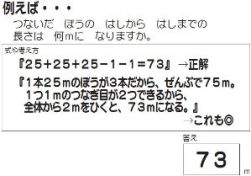

一見、無作為に数字を入れることで答えが出るように思えるこの虫食い問題も、実はいくつかの法則が存在していて、それにいかに気付いて数字を入れていくかが、この問題を解くカギであり楽しさでもあります。時間をかけて悩みながら試行錯誤する姿を見ていると、ついそれを伝えて手伝ってあげたくなる気持ちが湧いてきます。しかし、先生がそれを解説して教え込むのは簡単ですが、自分の力でそれを見つけ出さなければ本当の意味で学んだことにはなりません。しばらく考え、答えを一通り発表した後、どのように考えて取り組んだのかも聞いてみると、子どもたちは見事にその規則性に気がついていました。 もちろんいずれは、独力で立式した上で答えを導き出せるようになる必要がありますが、低学年の段階から式にできないことで全て一律に不正解にしてしまうことは、学習意欲を低下させることにつながり、学びの芽を摘み取ってしまうことにもなりかねません。お子さんがその問題を解く際に本文中のどの部分に着目したのか、その読み取った数値を用いてどのような計算をして答えを求めたのか、それを自分なりに表現してもらい、それを汲み取って評価・指導していくことにつなげていければ、実力確認テストも単なる点数確認ではなく、より実りのあるものになるはずです。

もちろんいずれは、独力で立式した上で答えを導き出せるようになる必要がありますが、低学年の段階から式にできないことで全て一律に不正解にしてしまうことは、学習意欲を低下させることにつながり、学びの芽を摘み取ってしまうことにもなりかねません。お子さんがその問題を解く際に本文中のどの部分に着目したのか、その読み取った数値を用いてどのような計算をして答えを求めたのか、それを自分なりに表現してもらい、それを汲み取って評価・指導していくことにつなげていければ、実力確認テストも単なる点数確認ではなく、より実りのあるものになるはずです。