玉井式2・3年部「第1回実力確認テスト」

先日、今年度最初のテストとなる、玉井式2・3年部「第1回実力確認テスト」が実施されました。

扱う算数の単元そのものの難易度が高いうえ、低学年のうちに長文読解と算数問題を融合したような設問に取り組む機会がなかなかないと思いますので、初めて玉井式の実力確認テストを受験したお子さんは、驚いたかもしれません。

特に、2・3年とも最後に出題された2題の長文読解は、それまで学んだ算数の知識を活用して取り組む文章題なのですが、算数の知識と国語の文章読解力など種々の能力が同時に求められる、かなりの難問になっています。

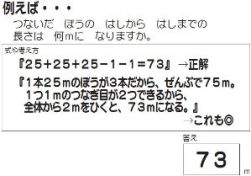

玉井式では単なる知識の習得だけではなく、「イメージング力」をベースとした応用力や表現力の育成を目標の一つとしていますので、テストにおいても、答えに至るまでの「考え方」を重視しています。通常テストの文章題では、設問につづいて式や答えを書くための欄が設けられていますが、玉井式では「式や考え方」と答えの採点が別になっており、式だけでなく、考え方を書くための欄として通常よりやや大きめのスペースがとられています。問題によっては、式がうまく立てられなかった場合、この欄に自分の考え方を文章で書いて説明することも可としているのです(もちろん、その考え方が正しければ正解となります)。これは、頭の中では正しい考え方ができて答えも導き出せているのに、「式をどうやって書いたらいいのかわからないよ・・・」というお子さんが、どのように考えたのか自分の考えを自分なりに表現することができるようにしたい、という意図によるものです。テストの採点上、問題に取り組む過程を含めて評価するという意味もありますし、授業担当者にとっては、その子がどのように考えて問題に取り組んだのかが分かれば、その後の指導に活かすこともできます。

もちろんいずれは、独力で立式した上で答えを導き出せるようになる必要がありますが、低学年の段階から式にできないことで全て一律に不正解にしてしまうことは、学習意欲を低下させることにつながり、学びの芽を摘み取ってしまうことにもなりかねません。お子さんがその問題を解く際に本文中のどの部分に着目したのか、その読み取った数値を用いてどのような計算をして答えを求めたのか、それを自分なりに表現してもらい、それを汲み取って評価・指導していくことにつなげていければ、実力確認テストも単なる点数確認ではなく、より実りのあるものになるはずです。

もちろんいずれは、独力で立式した上で答えを導き出せるようになる必要がありますが、低学年の段階から式にできないことで全て一律に不正解にしてしまうことは、学習意欲を低下させることにつながり、学びの芽を摘み取ってしまうことにもなりかねません。お子さんがその問題を解く際に本文中のどの部分に着目したのか、その読み取った数値を用いてどのような計算をして答えを求めたのか、それを自分なりに表現してもらい、それを汲み取って評価・指導していくことにつなげていければ、実力確認テストも単なる点数確認ではなく、より実りのあるものになるはずです。

今回の実力確認テストではいくつかのクラスの採点を行いましたが、一生懸命考えた内容を自分なりの表現で書いた答案が見られました。授業での様子も知っていますから、「あの授業のあの時に教わったことを書こうとしているんだな」と、その子の思いが伝わってくるものもありました。テストである以上、毎回点数として明確に結果の出るものではありますが、もし今はまだ点数に表れていなくても、今後につながる土台を築く過程にいるお子さんもいるでしょう。この先の授業やテストを重ねるうちに、子どもたちがどのように成長してどのような変化を見せてくれるのか、とても楽しみになりました。

(butsuen)