先日、友人と「楽しく勉強するっていうけど、そんなの不可能じゃないの?」という話になりました。これまでにも何度か、低学年の授業では楽しく主体的に学べる方がよいという内容で書かせていただいたことがありますが、「楽しい授業」というのは、「全く叱らない」という意味ではありません。場にふさわしくない言動を取る子がいれば、毅然とした態度で注意することも必要でしょう。しかし、注意することが増えてしまえば、楽しい雰囲気にはなりにくいですから、できることならそのような場面は少なくしたいものです。

では、一体どうすれば楽しい雰囲気を保ったまま、子ども達の意識を授業に向けさせられるのかという問題が生じてきます。その点に関して、先日授業を見させていただいたあるクラスの取り組みをご紹介しようと思います。

そのクラスは、一言で言えばかなり賑やかなクラスでした。大半が同じ小学校の子ということもあり、授業開始前の時間から大声で叫んだりふざけあったり、元気いっぱい。授業が始まると自分の席につき、授業に関係ない話こそしないものの、発表する時などの声が必要以上に大きく、起立する際の机やイスを動かす音が非常に大きいなど、とにかく賑やかなのです。物音が発表の声と重なったり、声が大きすぎて割れてしまったりで内容がうまく聞き取れないことがあり、先生から注意を受けることが何度もありましたが、なかなか改善しません。

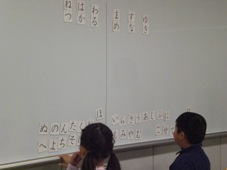

そこで、先生が考えられたのは、「がんばりポイント」の制度を取り入れることでした。他の人が聴き取りやすいように上手に発表できたり、静かに良い姿勢で発表を聴けたり、きれいな声で返事ができたりした時には、黒板の端に設けたスペースにポイントを付けていったり、個人別のカードに「がんばりシール」を貼っていったり・・・。こうした取り組みは、小学校などで実施されているところもあるかと思います。

すると、それが功を奏して、特に元気だった男の子の姿勢や発表の仕方にみるみる変化が表れ、その後はきちんとした取り組み方で楽しく参加する様子が認められるようになりました。先生から「すごい!今のはよかったよ」と褒められると、照れくさそうな笑顔を浮かべながらもとてもうれしそうで、叱られた時の反応とは全く違います(当然のことですが)。授業が終わると、元通りの元気いっぱいの集団に戻りましたが、授業中の姿には確実に変化が見られました。

今回このクラスの様子をご紹介したのは、子ども達の様子に目に見える変化が認められたからであって、もちろんこのやり方だけが最善だとはいいません。クラスが違えばそこに合った別の方法があるでしょうし、同じクラスの中であっても個々の子どもそれぞれの特性に合わせたやり方が必要です。実際このクラスでも全員に同じような変化が見られた訳ではありませんので、その子達にはまた別の働き掛けが必要でしょう。 ですが、「叱れるけど叱らない」もしくは「叱ってもうまくいかない」のであれば、こうしたやり方も子どものやる気を引き出すためには効果的な方法の一つなのではないかと思うのです。

ですが、「叱れるけど叱らない」もしくは「叱ってもうまくいかない」のであれば、こうしたやり方も子どものやる気を引き出すためには効果的な方法の一つなのではないかと思うのです。

そして、こうした取り組みは、集団指導の場面だけではなく、ご家庭でも同じように生かせるのではないかと思います。基本的なことですが、いけないことをした時にはその行為に対して毅然として叱る。でも、それ以外の場面ではそれぞれの子どもさんに合ったアプローチ方法を工夫することで、家庭学習に少しでも楽しく取り組むことができるはずです。こうしたメリハリは、指導のプロである先生にとっても基本でありながらなかなか難しいことではあります。ですが、できることなら、「なんでできないの!」と叱るよりも、「こうしたらどうかな?」と言葉を掛けることで子どもさんがうまく前向きに取り組んでくれるならば、それに越したことはありませんからね(加えて、お母さんお父さんのストレスも軽減・・・というメリットもあります)。

(butsuen)