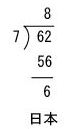

「字」の書き方

あっと言う間に11月が終わりあと2日で12月です。もう今年も終わりなんて信じられません。玉井式では、先週実力テストを実施しました。

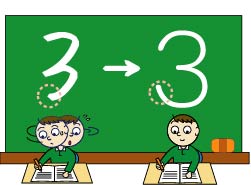

テストの時、たくさん考え、悩みながら頑張っている子どもたちの姿を見て、こちらは心の中で応援しています。一方、気になることもあります。「早く解けること」を求め、問題を解くスピードはあるものの正確さが欠けてしまう子がいます。「3回見なおしてください」と呼びかけると、3回以上見直しをします。ただ、その見直しもやはり速く、間違いに気づけません。理解できているのに、単位を忘れたり、簡単な計算間違いをしてしまう為、多い時は5~10点減点される場合もあります。しかし、こちらは「そこ違う!気づいて~……」と念を送ることしかできません。高学年になると問題量がもっと増えていきます。低学年の今のうちこそ、まず丁寧さを身につけてほしいと思います。

このような子は、「字」の書き方も雑になりがちです。採点をしていると、殴り書きで一気に書いた解答も見られ、ここで一息つけば、完答できただろうなと感じる部分があります。テストの最中に止まる瞬間を作ってあげれば、次の問題に行く際、間違いに気づけたり、改めて集中しなおせます。その瞬間をつくる意味としても「字」の書き方はとても大切になります。「止める」「はねる」「はらう」などを意識することで、自然とゆっくり字を書け、止まる瞬間もつくることができます。一つ一つの問題を丁寧に取り組むことができるようになります。

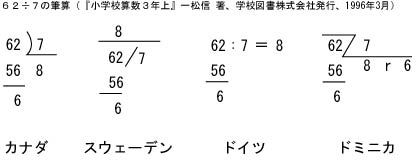

昨日、芸能人が本気で書いた「字」の美しさを競う番組がありました。課題として与えられた言葉を書き、講師の先生が評価採点し、順位づけされます。今回の課題は、年賀状で必ず目にする「今年も宜しくお願いします。」の書き方でした。せっかくの新年のごあいさつは、きれいな字で送りたいものです。テレビを見ながら私も早速練習しました。

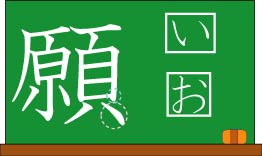

「い」は少し横長の長方形、「お」は正方形におさめる感覚で、など「字」のバランスに関することや、「願」はつくりの最後の部分を丁寧に止めるとぐっと文字が整うなど、他にも各ポイントをとても分かりやすく説明され、本当に短時間でも字が上達しました。そして、何より改めてゆっくり落ち着いて書くと、気持ちも落ち着きました。

字は心を表すともいいますが、「字」が気持ちに影響を与えるとも感じました。ぜひお家での宿題、これから書く年賀状など気を付けて取り組んでいくと、少しずつ変化が見られると思います。

(makino)