夏のおかあさんセミナーを開催します!

明日はいよいよ、「夏のおかあさんセミナー」を開催します!明日もぐずついたお天気が続くようではありますが、昨晩から今日にかけたような大雨からは免れることができそうです。お足元悪い中お越しいただくことにはなりそうですが、せっかくの機会なので、皆様ぜひお越しください♪

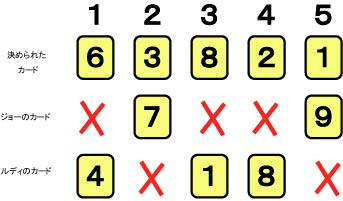

さて、先日、玉井式1年生の授業を見てきましたので、一部ご紹介します。今回1年生は、「カードゲーム」を通じて、数の足し引きの概念について学習しました。 主人公達が、示されたカードと合わせて「10」になるように、手持ちのカードを出し合います。先に出した方が2点加点され、間違えた場合は1点減点され、合わせて5回戦行い合計点を競いました。

主人公達が、示されたカードと合わせて「10」になるように、手持ちのカードを出し合います。先に出した方が2点加点され、間違えた場合は1点減点され、合わせて5回戦行い合計点を競いました。

子ども達は、主人公達のゲームの結果を食い入るようにみていますが、表の見方がよく分からないようです。主人公達の合計得点を求める問題では、カードを遅く出したことを示す「×」印を見て、「『×』だから1点減点!」と勝手に1点引いてしまう子がたくさんいました。

机間巡視をしながら、先生が「あら~、ひっかかってるよ!みんなよ~く見てよ!」と呼びかけると、全問解き終えたと余裕の表情を見せていた子も「え~!?」とあわてて見直しを始めました。「先生、どこが違うん!?」と尋ねる子もいましたが、先生は「それは、自分で探しましょう♪」とニヤニヤしながら、見守っています。

しばらくの間、それぞれ間違い探しに必死でしたが、結局、今回は数人しか正しい答えに辿りつけず全体で答え合わせをしながら確認しました。

「×」の意味を確認すると、「あ~、そっか~~!!」とやっと納得した表情を見せてくれました。

このような問題では、長い説明文の内容を理解し、さらに問題に必要な箇所の情報を拾い、整理する力を必要とされます。慣れない作業に苦戦する子も見られましたが、先生から一生懸命考え、答え合わせで理解できたことに、しっかり花丸をもらえました。満足顔で帰っていく姿がとてもかわいらしかったです。

(makino)