テストの取り組み方

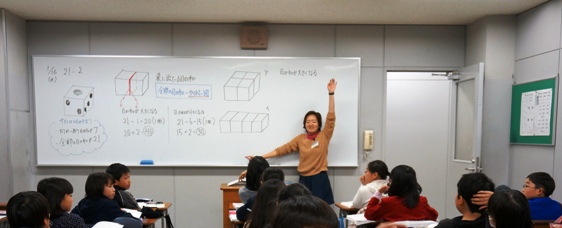

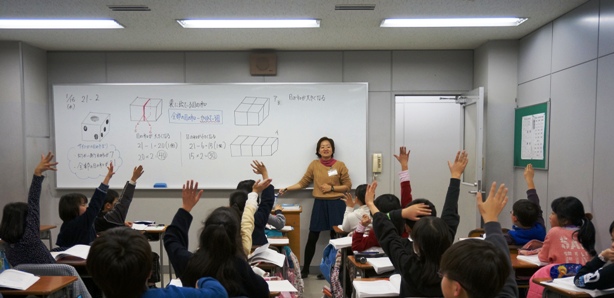

先週の週末は、呉校、東広島校にて体験授業会を実施しました。お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。玉井式についてもっと知りたいという方。ぜひ3月1日(金)に開催する玉井式の玉井満代先生の教育講演会にお越しください。玉井式の創設者玉井満代先生に、教育や子育てなどについてお話ししていただけます。「お話を聞いていると、子育ての活力がわいてくる!」そんな機会になると思います。毎回大好評のイベントで、今回体験会に参加された保護者の方の中にも「講演会にぜひ参加したいです!」と楽しみにされている方もいらっしゃいました。ぜひ、皆様のお越しを楽しみにしています。

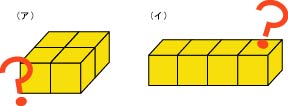

さて、低学年部は先週行われた実力テストやチャレンジテストをもちまして2012年度の講座を終了しました。テストの監督をしている際、いつもの表情とは違う顔を見られたり、まじまじとどのように考えているのか見られるので、実は個人的には好きな時間です。今回のテストで目に留まった一部をご紹介します。 今回、テストの監督をしていた時、算数の長文の難問で男の子がつまずいたようでした。しばらく考えているようでしたが、だんだん焦点が合っているのか分からないくらいぼーっとした表情で、一点だけ見つめだしました。集中力がとぎれたんだ…がんばれ~と、心の中で思いながら見ていました。すると、突然ハっとした顔をしたかと思うと、ものすごい勢いで答案用紙に答えを書きこみました!書き終えると、「ふーー。」と大きく息を吐き、満面の笑みを浮かべています。机間巡視をしながら答案をちらっと確認してみると、見事自力で正解にたどりつけていました。あの無に近い表情の中で、頭の中ではいろんな思考がめぐっていたのだと思うととても驚きました。集中しすぎて、目の前の景色も目に入らない程だったようです。

今回、テストの監督をしていた時、算数の長文の難問で男の子がつまずいたようでした。しばらく考えているようでしたが、だんだん焦点が合っているのか分からないくらいぼーっとした表情で、一点だけ見つめだしました。集中力がとぎれたんだ…がんばれ~と、心の中で思いながら見ていました。すると、突然ハっとした顔をしたかと思うと、ものすごい勢いで答案用紙に答えを書きこみました!書き終えると、「ふーー。」と大きく息を吐き、満面の笑みを浮かべています。机間巡視をしながら答案をちらっと確認してみると、見事自力で正解にたどりつけていました。あの無に近い表情の中で、頭の中ではいろんな思考がめぐっていたのだと思うととても驚きました。集中しすぎて、目の前の景色も目に入らない程だったようです。

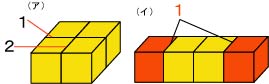

また、別の女の子は、問題を読みながら絵を描いていました。図を描く子はよく見るのですが、算数が苦手なその子は、おそらく図ではイメージしづらいのでしょう。自分が分かりやすいように、その子なりの工夫をし、得意な絵に辿りついたようです。その子がサラサラっと描いた絵はとても上手く、確かに分かり易いので驚きました。自分の長所をうまく活かして、上手に問題を解いていました。

じっくりとテストを解く姿を見ていると、すでに各々が自分の戦略や自分に合っている解き方などを見出していることがよくわかります。日々勉強に取り組む中で、自分で自分に合った方法を少しずつ見つけながらこれからも学習してもらいたいと思います。

(makino)