夏期講座の様子をご紹介します②

明日から8月に入ります。夏期講座も残り数回となりました。ナビゲーターからの授業アンケートを読むと、子ども達が積極的に授業に参加している様子や、毎回の授業を楽しみに通っている様子がうかがえます。最後まで楽しく学習していきたいと思います。

今回は、先日玉井式2年部のクラスに行ってきましたので、授業の様子をご紹介します。

2年部は、夏休みを通して主にかけ算の学習をしていきます。この日は、かけ算の式の意味について学びました。

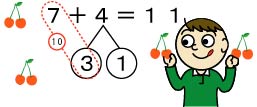

まず、袋に3つずつあめが入っているイラストを黒板に4枚貼り、それぞれたし算とかけ算の式でどのように表すことができるか、また2つの式はどのような関係かを考えました。イラストは、「3の4つ分」ということを表すので、これまで通りたし算を使った式では「3+3+3+3」となり、かけ算で表すと、「3×4」となります。つまり、「3+3+3+3=3×4」と表すこともできるのです。この式をナビゲーターが板書すると、子ども達は、見慣れない式を不思議そうに見ていました。これまで習った、「○+□=△」という形ではなく、今回の表し方は、「○×△=○+○+…」と右辺も左辺も「式」です。ナビゲーターが「みんながこれまで見た式とは違うね。でもこれも間違っていないんですよ。」と、「=」は右と左の大きさが等しいという意味表す大切な記号であると説明しました。

まず、袋に3つずつあめが入っているイラストを黒板に4枚貼り、それぞれたし算とかけ算の式でどのように表すことができるか、また2つの式はどのような関係かを考えました。イラストは、「3の4つ分」ということを表すので、これまで通りたし算を使った式では「3+3+3+3」となり、かけ算で表すと、「3×4」となります。つまり、「3+3+3+3=3×4」と表すこともできるのです。この式をナビゲーターが板書すると、子ども達は、見慣れない式を不思議そうに見ていました。これまで習った、「○+□=△」という形ではなく、今回の表し方は、「○×△=○+○+…」と右辺も左辺も「式」です。ナビゲーターが「みんながこれまで見た式とは違うね。でもこれも間違っていないんですよ。」と、「=」は右と左の大きさが等しいという意味表す大切な記号であると説明しました。

早速子ども達も、かけ算の意味を考えながら練習問題に取り組みました。「7+7+7+7+7=7×□」では、まず左側に7がいくつあるのか指で一つひとつ数え、5つ分になるので右側の□の中に「5」と書き込みました。中には「21+21+21+21=□×4」など応用問題も含まれていました。一見難しそうに見えますが、考え方は同じです。子ども達ももう式の意味をよく理解できていたので、この問題も躓くことなく「21」と正解できました。

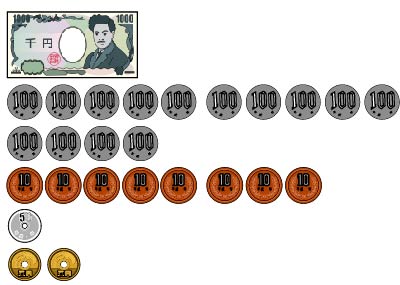

「ものがたり算数」では、夕食の支度をする場面に沿って、問題に取り組みました。夕食で使うえんどう豆は、1本のさやに4つぶずつ豆が入っています。さや7本分では豆の数は合わせていくつになるのかを考えました。ここでも、足し算とかけ算でそれぞれどのような式を立てることができるかを考えます。先ほどの練習問題では、すらすらと□に当てはまる数字を書きこんでいましたが、今度は式全体を自分で書きます。様子を見て回ると、「4+7+…」と書いている子もいました。考え方は「きほんのおはなし」でしたことと同じですが、文章題になるというだけで難しく考えてしまうようです。問題文をもう一度一緒に読み直し、イラストでさやと豆の数も確認しました。「豆が4つずつで、それが7本あるから…?」と改めて式を考えると、今度は正しくたし算の式を立てることができました。同様に、イラストとたし算の式を確かめながら、かけ算の式もきちんと立てることができました。最後に、まだ九九を習っていないので、地道に「4+4+4+…」と7回足して答えに辿りつけました。

今回の学習は、九九を勉強し始める前にしっかりと押さえておきたい重要な単元です。九九を学習し始めると、「3×4=12」「4×3=12」と答えが同じになる式も出てくることに気付きます。「答えが同じだからどちらでも一緒~♪」と考えるのではなく、それぞれ何が違うのか、きちんと式の意味を理解しておくことで、今後応用問題などにも柔軟に対応できるようになります。特に、えんどう豆の問題は、豆とさやの数の関係から、式の意味を整理することができるので、とても役にたちますね。しっかりと覚えておいてもらいたいです。

来週を持ちまして夏期講座を終了します。講座終了後には、夏期講座に関するナビゲーターからのアンケートをご紹介します。

(makino)