自信の度合いは勉強にどう影響する?

2022 年 1 月 15 日

年が明けてから急激に新型コロナウィルスの感染が拡大しています。広島県や山口県、さらに沖縄県はまん延防止等重点措置が再び適用されましたね。新聞報道によると、新手のウィルスであるオミクロン株による感染が80数%に達しているとか。またしても窮屈で不便な生活を耐え忍ばなければなりませんが、県民一致協力のもと、ウィルス対策をしっかりとやってまいりましょう。

さて、中学入試シーズンがいよいよやってきました。早くも連日私学の入試や合格者の発表が行われています。受験生のみなさんは、この日のために長い間努力を継続してきたわけですから、最後の最後で体調を崩したりしては元も子もありません。ましてや、新型コロナウィルスに感染するなどといった事態に至れば、これまでの努力が台無しになってしまいます。毎日のうがいや手洗いを怠りなく。

もう一つ。大詰めを迎えての受験対策について。不安は誰にもあるものです。その不安を消し去るために、夜遅くまで知識を詰め込んだり、たくさんの問題に当たったりしている受験生はいませんか? ここで無理をしてはいけません。今の段階でもっとも大事なことは、最高のコンディションで入試本番に臨むことです。前回のブログ記事でお伝えしたように、緊張過多にならないための秘訣の一つは、十分な睡眠をとることです。保護者におかれては、コンディションづくりにも十分な配慮を願いいたします。

受験シーズンの到来は、私たち学習塾にとっても1年間の学習指導の総決算という意味で非常に大切な時期ですが、もう一つ大きな仕事があります。それは新規会員の募集です。お知り合いで、中学受験を検討されているご家庭はありませんか? もしおありでしたら、家庭学習研究社という選択肢の存在をお伝え願えればと思います。不躾で唐突なお願いですが、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回は新年度会員募集が本格化することを踏まえ、中学受験専門塾としての基本的な姿勢や見解についてお伝えしてみようと思います。とは言え、指導の方針やシステムなどの詳細についてはHPや案内書、説明会資料などに載せています。そこで今回は、「家庭学習研究社に通って受験勉強をすることの価値として、ぜひ知っていただきたいこと」に的を絞ってお伝えしてみようと思います。

このブログをお読みのかたの多くは、お子さんの中学受験を視野に入れておられると思います。中学受験をめざす理由はご家庭によって様々でしょうが、保護者の考えの根本にあるのは、「よりよい教育環境を得て、知力を磨いてほしい」ということであろうと思います。

ご存知のように、国立や私立の有名中学校に合格するには一定期間系統だった受験対策をすることが求められます。そのニーズに応えるのが弊社のような進学塾です。ただし、入学試験で合格点を取れるようになるための学習や指導は学習塾によってみな違います。そして、それぞれによさがあります。また、そのよさは欠点と背中合わせになっている面もあります。保護者や受験生にしても、多人数での競争による励みをよしとするかたもおられれば、少人数でのきめ細かな指導を好まれるかたもおられるでしょう。両方のバランスを期待するかたもおられることでしょう。

今回、筆者がお伝えしようと思ったのは、弊社の授業手法とテスト制度を上手に活用すれば、志望校合格が得られるのは当然のことながら、先々の人生を前向きに生き抜くうえで欠かせないものが身につくということです。それは何かというと、新規の知識や考えを体得しようという積極的な姿勢です。

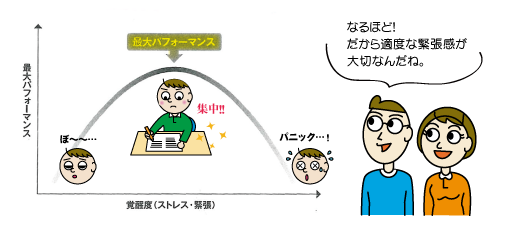

知識を得ようとする行動の発露は「好奇心(もっとそれについて知りたいという欲求)」だと言われます。専門家によると、好奇心は「自分はたいていのことは知っている」という過信の状態では稼働しません。また反対に、「自分は何も知らない」という自信不足の状態でも稼働しません。実は、「自分はいくらか知っているが、まだまだ十分とは言い難い」という自覚をもったときに最も稼働するのです。

知識を得ようとする行動の発露は「好奇心(もっとそれについて知りたいという欲求)」だと言われます。専門家によると、好奇心は「自分はたいていのことは知っている」という過信の状態では稼働しません。また反対に、「自分は何も知らない」という自信不足の状態でも稼働しません。実は、「自分はいくらか知っているが、まだまだ十分とは言い難い」という自覚をもったときに最も稼働するのです。

弊社の教室で実施する授業は、入試必須事項を提示して覚え込ませようというものではありません。問題を解くためのスキルを磨くためにあるのでもありません。「あれ?これってどういうことなの?」→「こうやったらどうかな?」→「えっ?今まで気づかなかった!」といったように、好奇心や試行錯誤、感動と納得が連鎖する体験を提供することを主眼に置いています。まずは知りたいという欲求を喚起し、つぎに知るプロセスの面白さを体感させ、納得がいったときの知的充実感を体験させるわけです。そして、それを家庭での一人勉強へとつなげていきます。

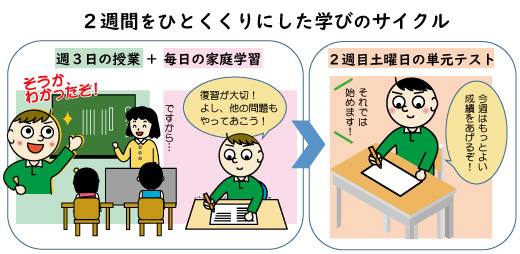

こうして好奇心に灯をともしたら、つぎには「もっと知りたい!」「まだまだ知らなければならないことがいくらでもある」という気持ちを刺激し、さらなる学習活動へといざなう必要があるでしょう。それが2週間に一度の割合で行われるテストの制度です。「今回は自信がある。ちゃんとやったもの!」――こんなふうにやる気に満ちてテストに臨んでも、同じようにがんばってきた受験生同士で競う成績ですから、大概の子どもは結果に満足できません。「凄い人がいっぱいいるんだ」ということを知り、「自分はまだまだ。もっとがんばらなきゃ」と気持ちを新たにして勉強に励み、つぎのテストに臨みます。こういう体験のくり返しは、人間の枠組みが形成される大切な時期の子どもの生きかたに大きな影響を及ぼすことでしょう。

子どもには大人のような常識がありません。何かについて、ちょっと知っただけで「何でも知っている」と錯覚することもあります。学校よりも広範囲から集まり、学習能力の高い子どもの集団で学ぶ経験は、「自分はかなり難しいことがわかる」という自信とともに、「自分はまだまだだ。もっとがんばらなければ!」という謙虚な気持ちも養ってくれることでしょう。それは、前述のような「自信過剰でもなく、自信不足でもない、前向きな勉強の姿勢を培ううえでちょうどよい環境と言えるのではないでしょうか。

学力が高くてもそれを鼻にかける人間にはなってほしくないものです。また、学力が高くても自分に自信がないタイプの人間もいます。これはこれで社会の一線で活躍できる人間になるのは難しいと言えるでしょう。弊社の教室に通う子どもたちには、高い知力を自ら養いつつ、決して現状に満足することなく努力を続ける人間になってほしいと願っています。弊社はそういう学びの環境を整えた学習塾だと自負しています。ちなみに、合格以外に私たちが提供したい学習指導の成果は次のようなものです。

・中学進学後の長い学習生活の基盤となる学習習慣の形成

・自ら学ぼうという積極的な姿勢をもった子どもの育成

・学習の優先順位を判断し、段取りをつけて学ぶ姿勢の育成

・集団学習の場に適応性の高い子どもの育成

受験するのは、まだ年端もいかない小学生です。自分で受験勉強を算段する知識などもち合わせていません。そもそも、受験するということの意味すらも定かではない子どももいます。そんな子どもの受験勉強ですから、大人が「これをやりなさい。覚えなさい」と命じてやらせるほうが手っ取り早く効率的にも思えます。しかし、それでは他者依存の勉強が染みつき、先々苦労することになりがちです。受験での合格の喜びもつかの間、苦しく長い学校生活を送ることになってしまうのではないでしょうか。小学生の受験で大人が配慮すべき最も大切なことは、学びの自立という命題を掲げての学習による合格をめざすことだと私たちは考えています。

弊社の教室に通って中学受験をめざしませんか? 合格だけでなく、前向きに生きる姿勢を養えるよう誠意をもって指導させていただきます。

もっとも簡単な方法は「深呼吸」です。ですが、大半の人がうまく活用できていません。一気に息を吸い、一気に吐いてしまうからです。これでは呼吸が浅くなり、却って緊張を強めてしまいます。5秒かけて鼻から息を深く吸い、10秒かけてゆっくり口から吐き、さらに5秒かけて肺にある空気をすべて出し切るのです。緊張しやすい人は、もともと呼吸が浅い人だそうで、上記のような深い呼吸を一定期間練習するとよいそうです。いざ本番のときに深呼吸を何度か繰り返すと、気持ちがそれに集中し、緊張していることも忘れる効果があります。

もっとも簡単な方法は「深呼吸」です。ですが、大半の人がうまく活用できていません。一気に息を吸い、一気に吐いてしまうからです。これでは呼吸が浅くなり、却って緊張を強めてしまいます。5秒かけて鼻から息を深く吸い、10秒かけてゆっくり口から吐き、さらに5秒かけて肺にある空気をすべて出し切るのです。緊張しやすい人は、もともと呼吸が浅い人だそうで、上記のような深い呼吸を一定期間練習するとよいそうです。いざ本番のときに深呼吸を何度か繰り返すと、気持ちがそれに集中し、緊張していることも忘れる効果があります。

セロトニンを欠乏状態にしないためには、睡眠時間をたっぷりと取る必要があります。今からは、”早寝早起き”を心がけましょう。睡眠が足りないとイライラが増し、緊張が高まったり、注意散漫になったりしがちです。また、入試会場には少し早めに着くようにしましょう。到着直後に緊張が一気に増しますが、おかあさんと笑顔で話をしたりする時間的余裕があると、緊張が程よく緩和されてちょうどよい緊張状態になります。笑顔を取り戻せばパフォーマンス発揮間違いなし!

セロトニンを欠乏状態にしないためには、睡眠時間をたっぷりと取る必要があります。今からは、”早寝早起き”を心がけましょう。睡眠が足りないとイライラが増し、緊張が高まったり、注意散漫になったりしがちです。また、入試会場には少し早めに着くようにしましょう。到着直後に緊張が一気に増しますが、おかあさんと笑顔で話をしたりする時間的余裕があると、緊張が程よく緩和されてちょうどよい緊張状態になります。笑顔を取り戻せばパフォーマンス発揮間違いなし!

扁桃体は、安全と危険、快と不快を、思考が働くよりもはるかに早く判断し、ノルアドレナリンの分泌をコントロールする脳部位です。過度の緊張に襲われると、ノルアドレナリンの分泌量は一気に増加します。これに対処する方法の一つは、お子さんがすでに行っておられます。模試を受けていることです。過度の緊張を未然に防ぐには、疑似体験をしておくことが有効ですが、お子さんは模試を通してすでに何回も入試の疑似体験をしておられます。これが過度の緊張を緩和するうえで有効なのです。「そっくり」を経験しておくという意味では、過去問を多めにやっておくことも有効でしょう。もう一つ、「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と、つぶやくことも緊張緩和に寄与します。

扁桃体は、安全と危険、快と不快を、思考が働くよりもはるかに早く判断し、ノルアドレナリンの分泌をコントロールする脳部位です。過度の緊張に襲われると、ノルアドレナリンの分泌量は一気に増加します。これに対処する方法の一つは、お子さんがすでに行っておられます。模試を受けていることです。過度の緊張を未然に防ぐには、疑似体験をしておくことが有効ですが、お子さんは模試を通してすでに何回も入試の疑似体験をしておられます。これが過度の緊張を緩和するうえで有効なのです。「そっくり」を経験しておくという意味では、過去問を多めにやっておくことも有効でしょう。もう一つ、「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と、つぶやくことも緊張緩和に寄与します。

中学入試は、お子さんにとって初めての人生の岐路となる大イベントです。これまで経験したことのない緊張に襲われるお子さんもおられることでしょう。こんなとき、「どんな結果になろうと、親は自分を受け入れてくれる」という安心と親への信頼の気持ちがあれば、お子さんはどれだけ心強いことでしょう。

中学入試は、お子さんにとって初めての人生の岐路となる大イベントです。これまで経験したことのない緊張に襲われるお子さんもおられることでしょう。こんなとき、「どんな結果になろうと、親は自分を受け入れてくれる」という安心と親への信頼の気持ちがあれば、お子さんはどれだけ心強いことでしょう。

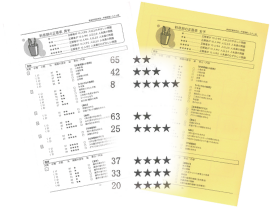

模試の資料にある、問題別の正答率表をぜひ活用してください。★印の数で難易度がわかるのをご存知でしょう。トップレベルの成績を競うようなお子さんは例外となりますが、★印5つの難問はもはや無視してよいでしょう。問題は★印4つ程度の問題にどれだけ食らいつけるかです。知識として問われる問題でなく、考えて解決すべき問題の場合、お子さんが「難しい」と感じておられるようなら、このレベルも無理して対策に時間を費やすべきでないかもしれません。お迷いの場合、指導担当者にご相談ください。

模試の資料にある、問題別の正答率表をぜひ活用してください。★印の数で難易度がわかるのをご存知でしょう。トップレベルの成績を競うようなお子さんは例外となりますが、★印5つの難問はもはや無視してよいでしょう。問題は★印4つ程度の問題にどれだけ食らいつけるかです。知識として問われる問題でなく、考えて解決すべき問題の場合、お子さんが「難しい」と感じておられるようなら、このレベルも無理して対策に時間を費やすべきでないかもしれません。お迷いの場合、指導担当者にご相談ください。

冬休みになり、冬期講習が始まったなら、なるべくまめにお子さんに声をかけ、仕上げや埋め合わせ学習の進捗状況を確かめるとよいでしょう。無論、尋問するような関わりは禁物です。スケジュールとその実行状況について、「一緒に確認する」といった関わりがよいでしょう。うまくはかどっているようでしたら、大いにほめたり喜んだりしてあげてください。これが励みになり、お子さんの勉強に勢いがつきます。

冬休みになり、冬期講習が始まったなら、なるべくまめにお子さんに声をかけ、仕上げや埋め合わせ学習の進捗状況を確かめるとよいでしょう。無論、尋問するような関わりは禁物です。スケジュールとその実行状況について、「一緒に確認する」といった関わりがよいでしょう。うまくはかどっているようでしたら、大いにほめたり喜んだりしてあげてください。これが励みになり、お子さんの勉強に勢いがつきます。

筆者は家庭学習研究社に35年以上在籍していますが、受験を元気いっぱいに乗り切り、中学進学後も順調に学力を伸ばしている子どものほとんどは、楽しそうに塾に通い、はつらつとした表情で学んでいました。受験勉強ですから、楽しいばかりではありません。不得意単元、不得意科目があったり、壁に突き当たったり、成績不振に陥ったりすることもあります。ですが、それでも勉強を投げ出すことなく熱心な学びを維持し、めざす受験目標を見事にクリアしている子どもがたくさんいます。できるなら、全てのお子さんにそういう受験を体験していただきたいですね。

筆者は家庭学習研究社に35年以上在籍していますが、受験を元気いっぱいに乗り切り、中学進学後も順調に学力を伸ばしている子どものほとんどは、楽しそうに塾に通い、はつらつとした表情で学んでいました。受験勉強ですから、楽しいばかりではありません。不得意単元、不得意科目があったり、壁に突き当たったり、成績不振に陥ったりすることもあります。ですが、それでも勉強を投げ出すことなく熱心な学びを維持し、めざす受験目標を見事にクリアしている子どもがたくさんいます。できるなら、全てのお子さんにそういう受験を体験していただきたいですね。

このページは

このページは