オンラインセミナー“ND清心編” 内容報告その2

2021 年 12 月 8 日

今回は、前回に引き続き11月28日(日)に実施した、オンライン親子セミナー“ノートルダム清心編”の内容をご報告します。このセミナーでの神垣校長のお話には、学校説明会などでは聞けない親しみのもてる話題がたくさんありました。今回のお話によって、とかく「お堅い」というイメージをもたれがちな清心に対する印象が随分変わったのではないかと思います。また、女子受験生のお子さんたちからも、「清心を受験したい!」「ここに行きたい!」という気持ちが高まったという反応を多数いただきました。

それでは、当日の話題の4番目から終わり(5番目)までをご紹介してまいりましょう。

④「清心生が進路目標を定めるまで」

ノートルダム清心では、多くの生徒さんが高いレベルの大学へと進学しておられます。生徒さんは、どのようなプロセスを経て進路を絞り込み、めざす大学や学科、専攻などを決めているのでしょうか。それについて神垣校長にご説明いただく前に、まずは弊社が行った清心の高3生(9月頃)へのアンケート結果を視聴者にご紹介しました。

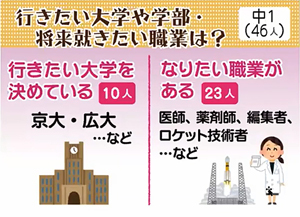

回答者は46名(1クラス)ですが、「行きたい大学を決めている」と答えた生徒さんは36人でした。具体的には、京大、北大、東北大、神戸大、広大、早稲田大などでしたが、いずれも難度の高いことで知られる大学ですね。また、「なりたい職業がある」と答えた生徒さんは23名でした。職業まで明確に目標を定めている生徒さんは半数ですが、それでも「もう決めている生徒さんがこんなにいるのか」と感心しました。具体的には、医師、歯科医師、エンジニア、食品メーカー(研究者)などでした。

回答者は46名(1クラス)ですが、「行きたい大学を決めている」と答えた生徒さんは36人でした。具体的には、京大、北大、東北大、神戸大、広大、早稲田大などでしたが、いずれも難度の高いことで知られる大学ですね。また、「なりたい職業がある」と答えた生徒さんは23名でした。職業まで明確に目標を定めている生徒さんは半数ですが、それでも「もう決めている生徒さんがこんなにいるのか」と感心しました。具体的には、医師、歯科医師、エンジニア、食品メーカー(研究者)などでした。

同じ質問を、中1生にもしています。入学直後と卒業間近な時期との違いを比べてみるのも面白いと思ったからです。結果ですが、やはり中1生は高3生のように明確ではありませんでした。それでも、一定の方向性を視野に入れている生徒さんがかなりおられました。

これを受け、神垣校長に生徒さんの進路決定までの流れをお話しいただきました。

「せっかくの親子セミナーですから、お子さんにお話ししたいことがあります。将来なりたいものはありますか。もしあったなら、今からおとうさんやおかあさんにつぶやいてみてください。

私自身は、学校として生徒に『こういう道しかない』とだけは言いたくありません。今の子どもたちを待っているのは、正解のない時代、職業がどんどん変わっていく時代です。でも、自分が考えている方向性があるなら、それを捨てずに温めていってほしいんです。私自身も、かつて清心生の頃、自分で考え、調べ、親にも相談して、今の教師という仕事に就きました。

ただし、人生は仕事だけでしょうか? ライフワーク・バランスと言われるように、好きなことや出会いも人生の大切な一部分です。さらに、好きなことを中断しなければならない時期もあります。そうことも視野に入れ、夢は夢として維持しながらも、今ある社会の情勢を学んだり、社会が何を必要としているかを知ったりすることも中高生時代には必要です。清心での中学生時代には、調べるための時間がたくさんあります。学校はその手助けをします。直近の将来としての大学も調べます。自分がやりたいことをやるには、今ある勉強を大切にすべきことに気づきつつ、同時に体験を通して自分を成長させることも必要で、その両方を積み重ねながら将来の方向を絞り込んでいくのが清心での6年間です。

少し具体的な話をしましょう。中3になると、高校での選択科目を決めるための説明をします。そして高校での選択科目を選んでもらいます。清心では文系理系といったようなクラス固定はしません。いろいろな志向性をもった生徒でクラスを編成します。違ったタイプの生徒がまじりあって、互いに刺激を与えたり受けたりすることも将来の進路を考えるうえで役立つからです。そうして、学年が上がるのに合わせ、学校も丁寧に進路選択のフォローをしていきます。

たとえば面接週間というのを設け、担任の先生との面接で生徒が自分の希望を伝え、さらに親の考えも確認します。こうやって、高2、高3と、少しずつ方向を固めていきます。大学への進学にあたっても、なかなか希望が決まらない生徒には担任の先生が対応し、進路決定の手助けをしています。大学進学後も相談を受けることがありますが、そういうとき、先生に異動がなく、いつも清心にいることも生徒にとっては安心ですね。そこは私学のよいところだと思います」

⑤「人としての心をどう育むか カトリックの教育」

社会経済が行き詰り、さらにコロナパンデミックに見舞われている今日のような世の中において、宗教の果たす役割は以前に増して大きいのではないでしょうか。私立学校のなかには、宗教を背景とするものも少なくありません。思春期、青年前期という人間形成上の節目となる重要な時期において、宗教の教義に基づく教育を受けることに、どんな意味があるのでしょうか。ノートルダム清心は、カトリック系のミッションスクールです。そのもつ教育のよさについて、神垣校長に語っていただきました。

「 今からクリスマスシーズンですね。このクリスマスを例にカトリック学校の教育を説明してみようと思います。ご存知のように、クリスマスはイエス・キリストが生まれたのをみんなでお祝いするお祭りです。みなさんの誕生会も同じで、おいしいケーキを食べたり、プレゼントを交換したりすることで、命が誕生する喜びを一人ではなくみんなで祝っているんですね。本校はこのように、『生かされている命をみんなで喜び合おう』ということを大事にする学校です。

今からクリスマスシーズンですね。このクリスマスを例にカトリック学校の教育を説明してみようと思います。ご存知のように、クリスマスはイエス・キリストが生まれたのをみんなでお祝いするお祭りです。みなさんの誕生会も同じで、おいしいケーキを食べたり、プレゼントを交換したりすることで、命が誕生する喜びを一人ではなくみんなで祝っているんですね。本校はこのように、『生かされている命をみんなで喜び合おう』ということを大事にする学校です。

本校は、もっと本質を極めようということで、「なかには喜べない状況にいる人たちもいる」ということにも目を向けます。外国で、『マスクや文房具を必要とする子どもたちがいる』と聞いたら、クリスマスの準備のときに一緒に集めるとか、また『経済的に大変困っている地域がある』と聞いたら、『何かできないか』を考え、募金活動をしたりします。もともと清心は戦後の復興を願って設立された学校ですが、そのときにたくさんの方々から助けていただきました。その恩返しの意味も込め、12月24日を全校でお祝い日と定めています。

お祝い日を迎えるにあたって、中1は校内の飾り付けをして雰囲気を盛り上げたり(このセミナーの画面の背景に写っていますね)、支援物資を必要とするところに送ったりしています。また中3は180名全員でクリスマスを祝うための劇をします。人数が人数ですから、配役をオーディションで決めたりシナリオをまとめたりするのは本当に大変です。しかし、そのプロセスを大事にしているんです。上級生は、劇の日にはそれを見て、自分たちが担当した年のことを振り返りながら楽しみます。さらには高3も大学受験があるのに、昼休みやホームルームの時間を使って歌の練習をします。そしてお祝いの日にハレルヤコーラスを披露して、全校生徒に聞いてもらっています(今年はコロナ対策で、事前練習をがんばり、録画画像を放映予定です)。下級生は、そんな先輩の姿から学び、受け継ぐべきものを育んでいきます。

お祝い日を迎えるにあたって、中1は校内の飾り付けをして雰囲気を盛り上げたり(このセミナーの画面の背景に写っていますね)、支援物資を必要とするところに送ったりしています。また中3は180名全員でクリスマスを祝うための劇をします。人数が人数ですから、配役をオーディションで決めたりシナリオをまとめたりするのは本当に大変です。しかし、そのプロセスを大事にしているんです。上級生は、劇の日にはそれを見て、自分たちが担当した年のことを振り返りながら楽しみます。さらには高3も大学受験があるのに、昼休みやホームルームの時間を使って歌の練習をします。そしてお祝いの日にハレルヤコーラスを披露して、全校生徒に聞いてもらっています(今年はコロナ対策で、事前練習をがんばり、録画画像を放映予定です)。下級生は、そんな先輩の姿から学び、受け継ぐべきものを育んでいきます。

このように、清心では同学年の横の繋がりだけでなく、中1から高3までの縦の繋がりも大切にし、お祝いの日にはみんなで「おめでとう」の気持ちを分かち合っています。カトリックの学校は、そういう心を大事にしていくことをめざしています。

以上、クリスマスを例にしてカトリックの教育についてお話ししました。心は目に見えないものだから難しさはありますが、みんなのもつ優しさをつなぎ合う、辛さ、悲しさを分かち合いながら、ともに助け合っていける社会を創れたらいいなと願いながら、この清心という学校を私たちは運営しています」

ノートルダム清心の魅力を5つの話題に絞り、神垣校長にお話しいただきました。この後、約15分を使って、申込時にいただいた質問や、セミナー中にお寄せいただいた質問をご紹介し、お答えいただきました。突然の問いかけにも快くお返事くださった神垣校長には、心より御礼申し上げます。実際のところ、セミナーで扱えた質問は時間の制約でごく一部に過ぎません。そこで、会員ページに質問内容と神垣校長のお返事を掲載しています。セミナー終了間際にいただいた質問をあとから神垣校長にお伝えしたところ、その返答もすくさまくださいました。こちらも会員ホームページにて掲示いたします。

いかがでしたか? ノートルダム清心という私学の実像について、かなりはっきりと理解いただけたのではないでしょうか。神垣校長がお話しくださったことをすべて文字にするのは難しく、どれだけお伝えできたか自信はありませんが、カトリック学校としての清心の私学らしさの一端がくっきりと浮かび上がったという手応えを筆者は感じました。

神垣校長、どうもありがとうございました!

みなさん、清心に進学し、学業においても、内面においても大きな成長を!

終了と同時に、多くのご家庭から感想を寄せていただきましたが、神垣校長の心のこもったお話しぶり、お話の内容に対する感動や感謝の言葉が溢れていました。アンケートに対する回答を133件いただきましたが、ネガティブな反応が一つもないことに驚きました。実際、神垣校長は学校の様子を率直かつ情熱をもって語ってくださいましたし、1時間余りの時間内に相当なボリュームの情報を、うまく盛り込んでくださいました。また神垣校長ご自身もかつて清心に通われており、そのころのエピソードを交えてお話しくださったことが、「わかり易さ」や「共感」にもつながったと思います。「清心に行きたい」「ぜひわが子を託したい」と思われたお子さんや保護者が多かったのではないでしょうか。

終了と同時に、多くのご家庭から感想を寄せていただきましたが、神垣校長の心のこもったお話しぶり、お話の内容に対する感動や感謝の言葉が溢れていました。アンケートに対する回答を133件いただきましたが、ネガティブな反応が一つもないことに驚きました。実際、神垣校長は学校の様子を率直かつ情熱をもって語ってくださいましたし、1時間余りの時間内に相当なボリュームの情報を、うまく盛り込んでくださいました。また神垣校長ご自身もかつて清心に通われており、そのころのエピソードを交えてお話しくださったことが、「わかり易さ」や「共感」にもつながったと思います。「清心に行きたい」「ぜひわが子を託したい」と思われたお子さんや保護者が多かったのではないでしょうか。

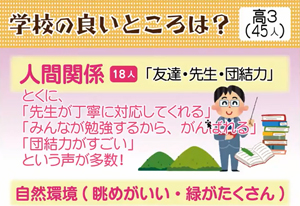

で、実際はどうなのでしょうか。そこでまず、清心生は学校のよさをどう認識しているのかを調査した結果をご紹介しました。入学して半年後の中1生と、卒業を半年後に控えた高3生にアンケートを実施したところ、圧倒的に多かったのは両者とも「人間関係がよい」という回答でした。

で、実際はどうなのでしょうか。そこでまず、清心生は学校のよさをどう認識しているのかを調査した結果をご紹介しました。入学して半年後の中1生と、卒業を半年後に控えた高3生にアンケートを実施したところ、圧倒的に多かったのは両者とも「人間関係がよい」という回答でした。

清心には1学年180人の生徒がいます。いろんな能力・個性の生徒がいます。そこで生じる化学反応が大きな成長を生み出してくれます。この画面の背景に写っているクリスマスの飾りが見えますか? これは中1生が協力してつくってくれたものです。何でも一生懸命に取り組み、楽しいことはみなで分かち合う。それは同学年同士に限らず、上級生と下級生という縦の関係でも同じです。この飾りつけも、そういった環境を物語るものだと思っています。「心を清くし、愛の人であれ」という言葉は、清心の教育理念を語ったものですが、学校の構成員全てにこの考えを大切にしてほしいと願っています。」

清心には1学年180人の生徒がいます。いろんな能力・個性の生徒がいます。そこで生じる化学反応が大きな成長を生み出してくれます。この画面の背景に写っているクリスマスの飾りが見えますか? これは中1生が協力してつくってくれたものです。何でも一生懸命に取り組み、楽しいことはみなで分かち合う。それは同学年同士に限らず、上級生と下級生という縦の関係でも同じです。この飾りつけも、そういった環境を物語るものだと思っています。「心を清くし、愛の人であれ」という言葉は、清心の教育理念を語ったものですが、学校の構成員全てにこの考えを大切にしてほしいと願っています。」

これは、中1生のために上級生が手づくりした「清心物語」という冊子です。クラブ紹介のほか、様々な委員会活動も紹介されています。でも、とりあえず入学直後は1年生ならではの行事がありますし、何よりも5月にはさっそく学園祭があります。高2生を中心に準備をするのですが、翌年大学受験を控えている高3生も『最後の学園祭だ』と、心を込めて情熱的に準備にあたります。まさに全校挙げての大イベントです。4月から準備したのではとても間に合いません。前の年から準備を進めていくんですよ。下級生は何らかの係を受けもちます。大きな催しではスタッフの存在が欠かせませんよね。たとえば、会場美化の係というと、何をするんだと思いますか? それは単なるお掃除に留まらず、ごみの収集も重要な仕事です。これをきっかけに、家庭で出すゴミや環境の問題について考えるようにもなるんですね。

これは、中1生のために上級生が手づくりした「清心物語」という冊子です。クラブ紹介のほか、様々な委員会活動も紹介されています。でも、とりあえず入学直後は1年生ならではの行事がありますし、何よりも5月にはさっそく学園祭があります。高2生を中心に準備をするのですが、翌年大学受験を控えている高3生も『最後の学園祭だ』と、心を込めて情熱的に準備にあたります。まさに全校挙げての大イベントです。4月から準備したのではとても間に合いません。前の年から準備を進めていくんですよ。下級生は何らかの係を受けもちます。大きな催しではスタッフの存在が欠かせませんよね。たとえば、会場美化の係というと、何をするんだと思いますか? それは単なるお掃除に留まらず、ごみの収集も重要な仕事です。これをきっかけに、家庭で出すゴミや環境の問題について考えるようにもなるんですね。

11月14日に開催した「オンライン親子セミナー 広島学院編」においても、「どうしたら緊張を回避できますか?」「緊張に負けないで済む方法はありませんか?」といった内容の質問がいくつもありました。

11月14日に開催した「オンライン親子セミナー 広島学院編」においても、「どうしたら緊張を回避できますか?」「緊張に負けないで済む方法はありませんか?」といった内容の質問がいくつもありました。

今からセミナーの内容をかいつまんでご紹介しようと思います。なお、家庭で視聴できるのでお子さんにも参加してほしいと考え、当初は「保護者セミナー」と銘打っていたのを、「親子セミナー」に改称しました。しかしながら、親子の両方にマッチした話をするのは難しいものです。いちばん多かったのは5年生家庭(5年42%、6年35%、4年以下23%)でしたが、お子さんには多少内容的に難しかったかもしれません。それでも倉光先生は、お子さんにもわかるよう配慮してくださり、とてもよい話をしてくださったと思います。倉光先生、ありがとうございました!

今からセミナーの内容をかいつまんでご紹介しようと思います。なお、家庭で視聴できるのでお子さんにも参加してほしいと考え、当初は「保護者セミナー」と銘打っていたのを、「親子セミナー」に改称しました。しかしながら、親子の両方にマッチした話をするのは難しいものです。いちばん多かったのは5年生家庭(5年42%、6年35%、4年以下23%)でしたが、お子さんには多少内容的に難しかったかもしれません。それでも倉光先生は、お子さんにもわかるよう配慮してくださり、とてもよい話をしてくださったと思います。倉光先生、ありがとうございました!

広島学院は、広島の私立男子一貫校です。この枠組みを70年以上前の設立以来堅持されています。その理由を楽しい語り口でご説明いただきました。まずは、首都圏の有名男子一貫校の校長先生が、「男子校はおたくの天国である」と発言されたことを紹介され、男子校のよさはどういうところにあるのかをお話しくださいました。

広島学院は、広島の私立男子一貫校です。この枠組みを70年以上前の設立以来堅持されています。その理由を楽しい語り口でご説明いただきました。まずは、首都圏の有名男子一貫校の校長先生が、「男子校はおたくの天国である」と発言されたことを紹介され、男子校のよさはどういうところにあるのかをお話しくださいました。

上記のように、女子よりも幼稚で成長が遅い男子ですから、中学生になってからやっと精神的に母親離れする準備をしていきます。くっつきながら離れていく。倉光先生はこのように表現されていました。そして、「親離れの途上にある揺れがちな時期に、中学校と高校が分けられるのは不自然だ」と、先生はおっしゃいました。そもそも、初等教育6年間、中等教育6年間、高等教育が4年間ですが、なぜ中等教育だけが中学と高校とに分断されるのか、という疑問も提示されました。

上記のように、女子よりも幼稚で成長が遅い男子ですから、中学生になってからやっと精神的に母親離れする準備をしていきます。くっつきながら離れていく。倉光先生はこのように表現されていました。そして、「親離れの途上にある揺れがちな時期に、中学校と高校が分けられるのは不自然だ」と、先生はおっしゃいました。そもそも、初等教育6年間、中等教育6年間、高等教育が4年間ですが、なぜ中等教育だけが中学と高校とに分断されるのか、という疑問も提示されました。

倉光先生は、広島学院に入った生徒さんたちに、何でもいいから様々な経験を積んでほしいと願っておられます。失敗や逸脱があってもよいのです。そこから何かをつかみ取ってほしいと語っておられました。実例として、福島に行って得意なバイオリンを被災者の人たちに披露する体験を通じて、人に奉仕する喜びとともに自らの無力さを学んで帰った生徒さんの体験を紹介しておられました。

倉光先生は、広島学院に入った生徒さんたちに、何でもいいから様々な経験を積んでほしいと願っておられます。失敗や逸脱があってもよいのです。そこから何かをつかみ取ってほしいと語っておられました。実例として、福島に行って得意なバイオリンを被災者の人たちに披露する体験を通じて、人に奉仕する喜びとともに自らの無力さを学んで帰った生徒さんの体験を紹介しておられました。

倉光先生は、長年広島学院で広報の仕事をしておられます。筆者も、家庭学習研究社の広報担当として、かれこれ20年以上お付き合いさせていただいています。そんな倉光先生にとって忘れがたい思い出は、広島学院の合格者発表の日に目撃した光景だったと言います。

倉光先生は、長年広島学院で広報の仕事をしておられます。筆者も、家庭学習研究社の広報担当として、かれこれ20年以上お付き合いさせていただいています。そんな倉光先生にとって忘れがたい思い出は、広島学院の合格者発表の日に目撃した光景だったと言います。

この段階で、ほぼ予定していた1時間が経過しようとしていました。倉光先生は、「⑤のテーマに基づく話のとき、おかあさんがたに熱いエールを送りたい」と事前におっしゃっていたのですが、時間が残り少なくなっており、申し訳ない思いをしました。ですが、倉光先生はそれでも短くも丁寧に心のこもったお話をしてくださいました。

この段階で、ほぼ予定していた1時間が経過しようとしていました。倉光先生は、「⑤のテーマに基づく話のとき、おかあさんがたに熱いエールを送りたい」と事前におっしゃっていたのですが、時間が残り少なくなっており、申し訳ない思いをしました。ですが、倉光先生はそれでも短くも丁寧に心のこもったお話をしてくださいました。

読みの力の増強という観点からも、成果の薄い読書だと言わざるを得ません。

読みの力の増強という観点からも、成果の薄い読書だと言わざるを得ません。

ところで、読み(黙読)の土台を築くために欠かせない習練は音読だということを、これまでしばしばお伝えしてきました。まずは、おたくのお子さんの状態をチェックしてみましょう。本や教科書の1ページをひととおり音読させてみたら、読みの現状がわかります。誤読や躓きがなく、すらすら読めるようなら黙読力も備わっていると思って差し支えありません。それができないお子さんは、文字の連なりから言語を抽出する力、言語と言語の接続関係を判断する力が足りません。読みに時間がかかるうえ、書かれている内容の理解も不十分ですから、どの教科の学習においても苦労が予想されます。そういうお子さんの多くは「本が嫌い」と言います。それはうまく読めないので読書が苦痛だからです。

ところで、読み(黙読)の土台を築くために欠かせない習練は音読だということを、これまでしばしばお伝えしてきました。まずは、おたくのお子さんの状態をチェックしてみましょう。本や教科書の1ページをひととおり音読させてみたら、読みの現状がわかります。誤読や躓きがなく、すらすら読めるようなら黙読力も備わっていると思って差し支えありません。それができないお子さんは、文字の連なりから言語を抽出する力、言語と言語の接続関係を判断する力が足りません。読みに時間がかかるうえ、書かれている内容の理解も不十分ですから、どの教科の学習においても苦労が予想されます。そういうお子さんの多くは「本が嫌い」と言います。それはうまく読めないので読書が苦痛だからです。

このページは

このページは