4年生の授業をご紹介します。

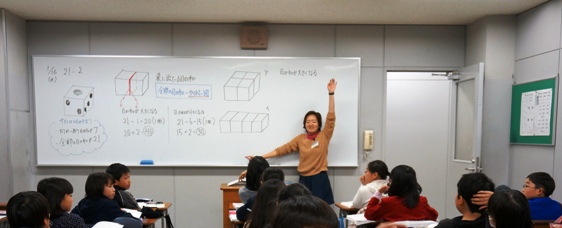

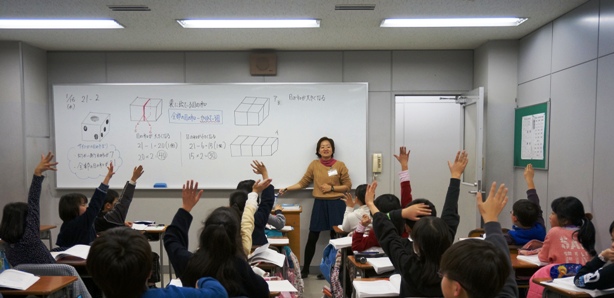

1月に入り、県内(一部地域を除きます)で当社のチラシが配られています。先日、チラシなどで使用する写真を撮影するため、ある校舎を訪問しました。和気あいあいとした雰囲気の中、とても楽しい撮影となりました!

今回は、撮影に協力して頂いた4年生の授業風景をご紹介します。

高学年の授業の形式は、オリジナルテキストを用いて、初めにその日の単元の基本的な内容を全体で確認し、その後、各自で練習問題などに取り組むという流れで進行します。

今回、4年生の授業内容は、サイコロを使った問題に取り組みました。低学年部でも、度々サイコロの展開図や向かい合う面を考える問題に取り組んできました。4年生では、どのような問題に発展するのでしょうか。

まず、サイコロの決まり「向かい合う面の目の数を合わせると7!」「すべての面を足すと21!」という点を全体で確認しました。今回の問題を解くうえでも、とても重要なことです。

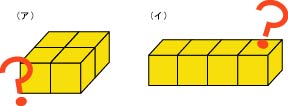

さて、今回の授業のねらいは、サイコロを積み上げたり、並べた時の目の和を工夫して考えることです。一部問題をご紹介します。 イラストのように(ア)も(イ)もサイコロを4つずつ外側の目の和ができるだけ大きくなるようにくっつけます。さて…どちらの和が大きくなるでしょう???

イラストのように(ア)も(イ)もサイコロを4つずつ外側の目の和ができるだけ大きくなるようにくっつけます。さて…どちらの和が大きくなるでしょう???

先生が子ども達に予想してもらいました。「(ア)が大きくなると思う人!?」と尋ねると、数人しか手を挙げません。続いて「(イ)だと思う人?」と尋ねると、自信満々にほとんどの子が手を挙げました。

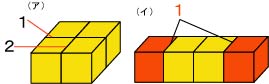

では、結果はどうなるでしょう…? (ア)は、どのサイコロも2面ずつくっついているので、4面ずつ表に出ています。各サイコロの一番小さい数「1」と「2」の面同士をくっつけると…と考えます。(イ)は、目の出方の違いに注目することが大切です。目の出方の同じサイコロをぬると、はしの赤いサイコロは5つの面がでて、間の黄色い2つは4面でています。赤は「1」の面をくっつけます。黄色は、向かい合う面が「7」になることから、どの面をくっつけても表に出る面の和は「14」になります。 みんなで1つ1つ確かめながら考えた結果…それぞれの答えは、(ア)の目の数の合計は「72」、(イ)の合計は「68」になり、予想とは裏腹に(ア)の和が大きくなりました。少数派の(ア)を選んでいた子達は「イエーイ!!」と大喜び!(イ)を選んだ子達はとても驚き、今日一番の盛り上がりでした。その後、練習問題で、さらに色々な形に積まれたサイコロの和を求める問題に挑戦して、あっという間に授業が終わりました 。

みんなで1つ1つ確かめながら考えた結果…それぞれの答えは、(ア)の目の数の合計は「72」、(イ)の合計は「68」になり、予想とは裏腹に(ア)の和が大きくなりました。少数派の(ア)を選んでいた子達は「イエーイ!!」と大喜び!(イ)を選んだ子達はとても驚き、今日一番の盛り上がりでした。その後、練習問題で、さらに色々な形に積まれたサイコロの和を求める問題に挑戦して、あっという間に授業が終わりました 。

今回、高学年の授業を参観して、低学年の授業に比べ、生徒の人数が多い為、授業で、よりたくさんの意見が出たり、様々な形態で授業を進められたりと、大勢だからこそできる授業の魅力を感じました。高学年部にあがったからといって、突然難しい内容の授業を行うわけではありません。もうすぐ高学年へ進んでいく低学年部のお子さんも、このような授業の中で、さらに楽しく学んでいけたらと思います。

(makino)