低学年部の体験授業会がはじまります!!

慌ただしく年末年始が過ぎ去り、気が付けば1月が終わります。いよいよ2月の体験授業会が始まります!初回2月2日(日)は、五日市校と己斐校の2校舎で玉井式の体験授業会を実施します。当社のホームページでは、すでに体験授業会のご案内をしておりますが、先日さらに、気になる授業内容と昨年ご参加いただいた方からのアンケートを載せました。改めてご確認いただけたらと思います。

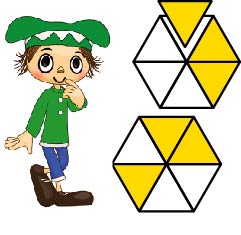

さて、今回は、玉井式の体験授業会がもうすぐ始まるということで、皆様に玉井式の物語の世界について簡単にご紹介します。すでに、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、玉井式は、「キャドック王国」という王国を舞台にお話が進められ、毎回お話に沿って学習を進めていきます。

「キャドック王国」には、その名の通り「ネコ族」と「イヌ族」、さらに両方の血筋を受け継ぐ「ダブル族」が仲良く暮らしています。犬族のお母さんマギーと6人の子ども達が物語の中心となり、時には感動したり、時にははらはらどきどきしたり、色々なお話が繰り広げられます。子ども達が夢中になる魅力たっぷりの物語です。楽しみにしていてください^^

もちろん、玉井式は、ただアニメーション見て楽しみながら学習する教材というわけではありません。玉井式のアニメーションを用いた学習は、長文課題や図形課題に取り組むうえで、イメージする力を上手く引き出してくれます。当日は、お越しいただいた保護者の皆様に、アニメーションの利点や、玉井式の教材が低学年部のお子さんの学習をどのように支えていくか、丁寧にご説明させていただいた後、実際に授業を参観していただきます。ご説明する玉井式の特長を踏まえた参観することで、より深くご理解いただけることと思います。

短い時間ですが、しっかりと玉井式の良さを感じていただける会にいたします。皆様、ぜひ、体験授業会にお越しください♪

(makino)