夏期講座の様子をご紹介します(3年生分数・小数の学習)

長い夏休みが始まりました。低学年部も夏期講座が開講し、校舎はとても賑やかになりました。

どのクラスも、無事に初日の授業を終えることができました。今回は、3年生の教室を覗いてきましたので、授業の様子をご紹介します。

3年生の初日の授業では、分数と小数の学習をしました。玉井式では、これら2つの単元を分けず、同時に学習します。早い段階から、分数と小数の表し方のイメージを合致できるようにするためです。

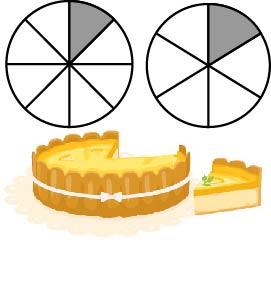

まず、丸い図を示し、身近な食べ物を例にながら分数について学びました。「この丸は、ケーキ1ホールだとします。みんなならどれくらい食べられるかな?先生は…6分の1くらいなら食べられるよ!」と先生が言うと、「もっと食べたい!半分いけるよ!」という子も。「え~!そんなに食べられないよ~!8分の1くらい!」など、色々な意見がでます。分数を習ったことのない子は、初めはよく理解できていな様子でしたが、図や身近なものを分ける作業を繰り返すことで、徐々に「○個に分けた△個分」という分数の意味が理解できたようです。その後も、ピザやお好み焼きなど、子ども達の発表に合わせながら図を区切り、分数での表し方、小数での表し方をじっくり学習していきました。

まず、丸い図を示し、身近な食べ物を例にながら分数について学びました。「この丸は、ケーキ1ホールだとします。みんなならどれくらい食べられるかな?先生は…6分の1くらいなら食べられるよ!」と先生が言うと、「もっと食べたい!半分いけるよ!」という子も。「え~!そんなに食べられないよ~!8分の1くらい!」など、色々な意見がでます。分数を習ったことのない子は、初めはよく理解できていな様子でしたが、図や身近なものを分ける作業を繰り返すことで、徐々に「○個に分けた△個分」という分数の意味が理解できたようです。その後も、ピザやお好み焼きなど、子ども達の発表に合わせながら図を区切り、分数での表し方、小数での表し方をじっくり学習していきました。

基本的な分数の考え方が理解できたところで、全体の数を変えてみます。たとえば、全部で40個ある飴の8分の3の数を考える問題では、次のように2段階に分けて考えていきました。①図の全体を40個として、8個に分けた1つ分の数を考える(1つ分は5個)。② ①の3つ分はいくつになるか考える(5×3=15個)。

2段階に分け、整理ながら考えることで、一見難しそうな問題でも子ども達はしっかりと自分の力で解くことができました。一度、分数の意味を理解できてしまえば、色々な問題に応用がきくようです。

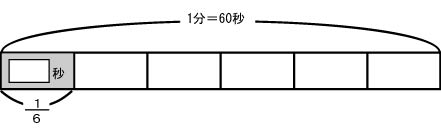

授業終わりでは、「1分の6分の1秒は??」なんて問題にも挑戦しました。分数で表された時間を考える際も、同様に図を使いながら考え「1分は60秒でしょ。60を6個に分けた1つ分だから、10秒です。」としっかりと答えてくれました。

今回は、色々な分け方が勉強できた授業でした。今回の学習は、後々分数や小数のかけ算や割り算を習うときにも役立ちます。今のうちは丁寧に段階を踏んで考えたり、図を描きながら取り組んでもらい、土台となる力をつけてほしいと思います。

(makino)