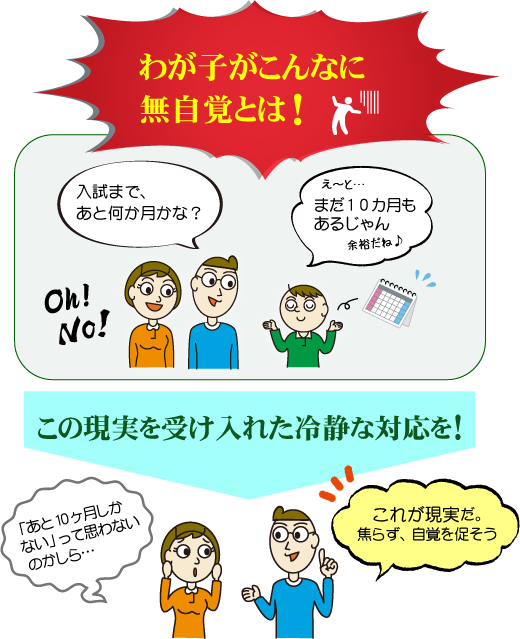

入試まで10カ月しかない? あと10カ月もある?

2022 年 3 月 28 日

早いもので、2022年度の講座が開講しておよそ1ヶ月が経過しました。ただし、学校は現在春休みであり、まだ新学期開始には至っていません。新6年部生の子どもたちも「いよいよ来年は受験するんだ!」という意識はあるものの、おとうさんやおかあさんから見たら、まだまだのんびりとしているように見えるかもしれませんね。

試しにお子さんと一緒にいるとき、「入試まで残された期間を、月ごとに指を折って数えてみよう!」と振ってみてください。「えっ、あと10ヶ月ほどしかないよ!」と驚かれるかもしれません。ただし、子どもは大人の期待や予想とは全く違う反応を示すことが多いものです。特に男の子の場合、「あと10カ月もあるじゃん」などのように、無自覚を絵にかいたような返答をしてくるケースもしばしばあります。親でなければ微笑ましいエピソードで済むかもしれませんが、これがわが子のことであれば、がっかりしたりイライラしたりで、嘆かわしい思いに駆られる保護者もおありでしょう。

これはある程度しかたありません。もうすぐ最上級生になるとは言っても、まだ11歳の子どものことです。人生で数々の経験を積んできた大人と違い、残された時間と、その時間枠で何ができるかを突き合わせて考える思考様式が身についていないのですから。

したがって、これを機にお子さんが一気に本気モードに変わるかというと、そう簡単にはいかないものです。小学生にとって、2~3ヶ月以上の先を見通すのは難しいことなのだとご理解ください。そう、大袈裟に言えば2、3カ月先は"未来”に等しいのです。それでも、「入試まであと10ヶ月なのだ」という事実は心の片隅にセットされることでしょう。この意識をもたせることから、本格的な受験勉強の始まりに向けた第一歩を踏み出してまいりましょう。

ここで少し具体的な提案をしてみます。この春休み中に「今の自分の学力がどのような状態にあるか」や、「当面、自分は何に力を注ぐべきか(自分に足りないのは何か、どの教科・単元が弱点か)」などについて、親子で話し合ってみてください。そのとき、これまでの教科ごとの成績、単元の得手不得手についてチェックしてみましょう。そのうえで、これからどのように対策をしていくか、作戦を練るとよいでしょう。平均点がとれず、基礎が不十分な教科については、これまで配布された副教材のやり直し、5年部テキスト内容の復習、テストのやり直しなど、お子さんと何をするかについて一緒に考えてあげてください。それがきっかけとなり、受験に対する意識も変わってくることもあるでしょう。

無論、教室で指導にあたっている担当者も、子どもたちの自覚ややる気を引き出すべく、5年部生の頃とは違った入試に直結する話を少しずつ加えながら子どもたちの取り組みに刺激を与えてまいります。教室の雰囲気も、これまでとはどことなく引き締まったものに変わり、最上級生の6年生になるという自覚と相まって、少しばかり落ち着いた大人びたものになっていきます。こうした諸々のことも、お子さんの意識や取り組みを変えていくでしょう。

なお、これまで少しずつ学校の履修内容を先取りしてきましたが、この4月末で小学校課程の履修内容をすべて学び終えます。これをもって基礎学力の養成指導の期間が終了し、ゴールデンウィーク明けから、いよいよ応用力の養成指導に移行します。その意味においても、前述のような学力状態の点検や、これまでの振り返りをしておくことは大いに意味のあることです。

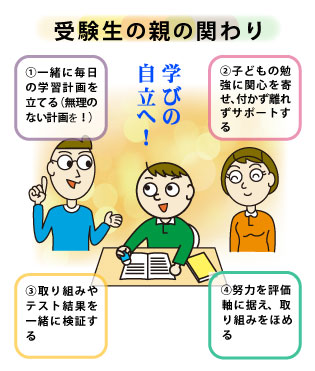

また、これは毎日生活を共にされている保護者にお願いしたいことですが、子どもの意識を高めるには、周囲の大人が言い聞かせるのではなく、子どもの意識に刺激を当てるような接しかたのほうが効果的です。一人前に扱われることで、自律の姿勢が高まるからです。一方的な命令や指示は、効果がないばかりか、子どもの反発を招いてしまい、親の意図に反する逆効果を招く事態に至りがちです。お子さんは、もうすぐ思春期に到達するのですから当然のことでしょう。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

もう一つお伝えしておきたいことがあります。お子さんのなかには好きなスポーツや習い事などがあり、今も続けておられるご家庭も少なくないと思います。それらを中断すべきかどうか迷っておられるかたはありませんか? その判断において大切なのは、お子さんが続けたいという意思をはっきりともっておられるかどうかです。いけないのは勉強も好きなことも中途半端になることです。「言い訳無用」の気持ちをお子さんにもたせれば、お子さんの意識や実行力の進歩というすばらしい成果も期待できるでしょう。

つまり、もしもお子さんが「続けたい」とはっきり意思表示されるなら、続けることはハンディにはなりません。「好きなことを続ける分、時間を有効に使って集中力の伴った勉強をしていこう」と励ましてあげてください。中学校に進学したら、部活と学業との両立が大きな課題となります。受験のプロセスで既にそれを経験し、乗り越える体験をしておけば、親としてこれほど安心なことはありません。

もう一度繰り返します。大人にとっては入試まで僅か10カ月ですが、子どもにとっての10カ月は大人の何年にも匹敵するほど先のことです。辛抱強くお子さんに問いかけ、考えさせ、今やるべきことを行動に移すよう励ましてあげてください。やったことが成果につながるには時間がかかります。そのことを実感する経験を通して、徐々にお子さんは入試までを見通しながら受験勉強に打ち込む、一人前の受験生になっていくことでしょう。

焦らず、愛情深く、お子さん自身の考えを引き出しながら応援してあげてください。

テストでよい点を取りたい、受験で合格したいという思いは誰しも同じでしょう。しかしながら、学習を通して未知の世界に惹かれる体験を数多くするほうが、心の充足につながるし、将来到達する知的水準が高くなるのは疑いようがありません。そもそも人間が学ぶのは「何かのため」ではありません。「目の前の学習対象そのもの」に真の学びの目的があると言われます。すなわち、「知りたい」「解き明かしたい」という願望を成就することこそ、人間が心血を注いで学ぶ理由なのです。こうした体験を成長著しい時期に繰り返すと、将来学問に造詣の深い人間になる可能性が高いのは間違いありません。

テストでよい点を取りたい、受験で合格したいという思いは誰しも同じでしょう。しかしながら、学習を通して未知の世界に惹かれる体験を数多くするほうが、心の充足につながるし、将来到達する知的水準が高くなるのは疑いようがありません。そもそも人間が学ぶのは「何かのため」ではありません。「目の前の学習対象そのもの」に真の学びの目的があると言われます。すなわち、「知りたい」「解き明かしたい」という願望を成就することこそ、人間が心血を注いで学ぶ理由なのです。こうした体験を成長著しい時期に繰り返すと、将来学問に造詣の深い人間になる可能性が高いのは間違いありません。

そこで弊社では、テスト結果が返ってきた後、自分の答案を点検し、必要に応じて弱点や足りない点を埋め合わせるよう指導しています。まだ新年度の講座が始まったばかりですから、テスト結果を検証して必要な手当てをする習慣を定着させることを怠らないよう、ご家庭におかれても助言やフォローをお願いいたします。

そこで弊社では、テスト結果が返ってきた後、自分の答案を点検し、必要に応じて弱点や足りない点を埋め合わせるよう指導しています。まだ新年度の講座が始まったばかりですから、テスト結果を検証して必要な手当てをする習慣を定着させることを怠らないよう、ご家庭におかれても助言やフォローをお願いいたします。

おとうさんおかあさんのご苦労は並大抵のものではありません。しかし、それで得られるご褒美もかけがえのないものです。それは一生ものと言ってもよい「親子の信頼関係」に他なりません。やがてお子さんは親の元を離れていき、独り立ちしていきます。そのとき、「うちの子はそれなりにやっていけるだろう」と信じて送り出せる信頼関係を築いていれば、どんなに心強いことでしょう。中学受験のプロセスは、この強い信頼関係を築く絶好の媒介となるものです。

おとうさんおかあさんのご苦労は並大抵のものではありません。しかし、それで得られるご褒美もかけがえのないものです。それは一生ものと言ってもよい「親子の信頼関係」に他なりません。やがてお子さんは親の元を離れていき、独り立ちしていきます。そのとき、「うちの子はそれなりにやっていけるだろう」と信じて送り出せる信頼関係を築いていれば、どんなに心強いことでしょう。中学受験のプロセスは、この強い信頼関係を築く絶好の媒介となるものです。

ここで留意したいのは、思考するには手もちの知識がベースになるということです。したがって、知識の獲得を「詰め込み」と同一視しないことが重要です。「いろいろなことを知っている」という意味で知識をとらえたなら、覚えることも大切な勉強の一部なのですね。ただし、なかには覚えるにも考えて解き明かすにも手間どるお子さんもおられるでしょう。しかし、人間の脳はうまくできています。その努力を惜しまず取り組み続けるうちに、少しずつ脳の神経ネットワークが順応(シナプス結合をくり返す)し、やがては情報処理に長けた頭脳ができあがっていきます。中学受験の準備学習は、知識の量を増やし、考える力を鍛えるうえで、ちょうどよい負荷を脳に課してくれる、学習脳の成長にうってつけの場になるのですね。

ここで留意したいのは、思考するには手もちの知識がベースになるということです。したがって、知識の獲得を「詰め込み」と同一視しないことが重要です。「いろいろなことを知っている」という意味で知識をとらえたなら、覚えることも大切な勉強の一部なのですね。ただし、なかには覚えるにも考えて解き明かすにも手間どるお子さんもおられるでしょう。しかし、人間の脳はうまくできています。その努力を惜しまず取り組み続けるうちに、少しずつ脳の神経ネットワークが順応(シナプス結合をくり返す)し、やがては情報処理に長けた頭脳ができあがっていきます。中学受験の準備学習は、知識の量を増やし、考える力を鍛えるうえで、ちょうどよい負荷を脳に課してくれる、学習脳の成長にうってつけの場になるのですね。

の行動や習慣は何よりも重要なものであり、そこに心血を注ぐべきだと思います。たとえば、行き当たりばったりの勉強でテストに備えることをくり返しているか、テストまでの日数を念頭に置いて段取りよく準備をする習慣を身につけるかは、テスト成績の違い以上に大きな差をもたらすことになります。少し大げさに言えば、人生の歩みにすら影響を及ぼすのです。

の行動や習慣は何よりも重要なものであり、そこに心血を注ぐべきだと思います。たとえば、行き当たりばったりの勉強でテストに備えることをくり返しているか、テストまでの日数を念頭に置いて段取りよく準備をする習慣を身につけるかは、テスト成績の違い以上に大きな差をもたらすことになります。少し大げさに言えば、人生の歩みにすら影響を及ぼすのです。

なぜなら、児童期までの子どもの意欲は、親が自分のすることに関心を寄せ、認めてくれるかどうかで大きく変わるからです。そこが、高校や大学の受験と大きく異なる点です。

なぜなら、児童期までの子どもの意欲は、親が自分のすることに関心を寄せ、認めてくれるかどうかで大きく変わるからです。そこが、高校や大学の受験と大きく異なる点です。

このページは

このページは