2025 年 2 月 4 日

2月を迎え、およそ1か月に及ぶ広島の中学受験シーズンが終了しました。受験は、小学生の子どもたちにとって長期にわたる準備と助走を要する人生初の大きなイベントです。受験生自身はもちろんのこと、受験生活を支えてこられた保護者の方々も、ここに至るまでには多くのご苦労がおありだったことでしょう。ほんとうにお疲れさまでした。

遊びたい盛りの小学生が、本来必要のない受験という目標をもったために様々なやりたいことを我慢し、目標達成のために勉強に日々打ち込む。それも1か月や2か月ではありません。2年、3年に及ぶケースはざらにあります。大半の受験生は、諺の「言うは易し、行うは難し」をまさに地で行く大変な生活を余儀なくされたことでしょう。児童数の減少等もあって、入試合格を巡る競争はゆっくりと緩和されつつありますが、それでも人気校への合格は簡単ではありません。受験生の努力の日々をつぶさに見守ってきた私たち学習塾の担当者は、受験を終えたすべての子どもたちに、「よくここまでたどり着いたね」とほめてあげたい思いでいっぱいです。

受験勉強に打ち込む小学生を「かわいそう」とみる向きもありますが、児童期後半は人間としての枠組みの土台ができあがる時期です。自我が芽生え、それが徐々に確立されていく年齢期ですから、大人の命令に従ってただ受験生活を送っているわけではありません。受験に至る過程で様々な内面の葛藤を経験しながら、大半の子どもたちはやがて勉強と受験を自分のこととして受け入れ、行きたい学校を絞り込み、合格をめざしてがんばるようになります。途中で様々な困難にぶつかりますが、もがいたり悩んだり苦しんだりする経験の繰り返しを通して、それぞれにこれからの人生の歩みにおいて求められる様々なものを手に入れています。そこに中学受験の大きな価値があるのではないでしょうか。成長の途上期に大きな目標をもち、最後までがんばり通した者だけに与えられる宝物を子どもたちはきっと手に入れているに相違ありません。

そこで今回のブログ記事は、受験生のみなさんに弊社(指導担当者)から慰労とお祝いのメッセージをお届けすることにいたしました。親子で目を通していただければ嬉しいです。

~保護者のみなさまへ~

入学試験は、合格と不合格という二つの対照的な結果しか与えてくれません。しかし、中学受験では結果だけでなく、受験の経験をどう生かすかに目を向けるべきだと私たちは思っています。何しろ、お子さんにはこれから長い人生の歩みが待っているのですから。受験までのプロセスを親子で振り返ってみてください。手応えを得たことや反省すべき点がたくさんあると思います。それらこそが先々の飛躍に向けた貴重な経験です。お子さんのこれからの成長を念じてやみません。これからも応援しています!

最後に、少しつけ加えてお伝えしておきたいことがあります。児童期は、脳の成長という観点に立っても非常に重要な位置づけにあります。このような時期に、覚えること、考えること、理解することを4つの教科を通して長期間くり返したわけですから、子どもたちの脳内の神経ネットワークは凄まじい数の連絡網を新たに築いています。受験勉強というものを経験していなかったなら、子どもたちの脳内の様子は随分違っているに相違ありません。

受験までのプロセスにおいては、好奇心や探求心に駆られて取り組んだ勉強もあれば、苦手意識を克服すべく嫌な気持ちを乗り越えて取り組んだ勉強もあることでしょう。これらの努力を通して、子どもたちは高い学問適性を備えた人間へと成長しています。その成果は受験の結果とは別に、もっと重要な収穫としてもたらされたものです。これからも、勉学に取り組む道が長く続きますが、中学受験への挑戦で磨いた頭脳は大いに生かされます。自分の力を信じて、これからも努力を惜しまぬ人間であってください。

受験生の子どもたちのますますの成長を心よりお祈り申し上げます。

カテゴリー: ごあいさつ, 中学受験, 子育てについて, 家庭学習研究社の特徴

2025 年 1 月 16 日

ご存知かと思いますが、弊社には中学受験指導を実践する小学校高学年部門(4~6年生対象)のほかに、小学校低学年部門(1~3年生対象)の学力形成を支援する部門があります。このたび低学年の指導部門では、2025年度前期講座の会員募集の一環として、各校舎で「新年度説明会」を実施いたします(詳細は、弊社ホームページにてご確認ください)。

弊社の低学年児童対象の講座は、昨年までは下部組織として設立された「ジュニアスクール」と、外部教材を導入して運営していた「玉井式国語的算数教室」との二つがありました。しかしながら、社会情勢の変化とともに一地方都市の中学受験専門塾が二つの講座を同時運営するのは難しくなり、2025年からジュニアスクールのみの運営に絞り込むことになりました。二つの講座は、それぞれまったく違った特性をもっており、目的に応じてお選びいただけましたので、できるならこのまま存続させたかったのですが、事情に免じてご了承のほどお願い申し上げます。

弊社の下部組織としての成り立ちをもつジュニアスクールは、高学年部門にスムーズに順応することを意図し、学習の習慣づけ、能動的学習姿勢の育成、確かな基礎学力の形成等を柱に据えて指導にあたってまいりました。いっぽうの玉井式国語的算数教室は、学習に関わる重要な資質の臨界期が9歳前後までに集中していることに着目し、才能開発教育に特化していることに特色があります。残念ながら玉井式の運用は終了しましたが、2025年以後のジュニアスクールの指導においては、二つの講座を運営して培ったノウハウを生かし、より効果のある学習指導を実践してまいる所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

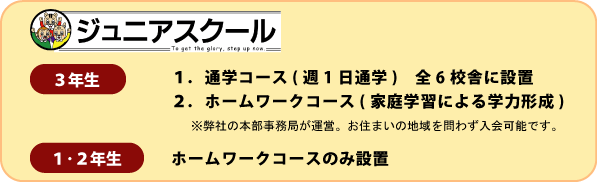

2025年のジュニアスクールの運営体制は以下の通りです。

3年生は受験を前提とした学力の仕上げや、集団指導への対応力を養うため、週1日ではありますが授業による指導を行います。1・2年生は教室での集団指導に関しても年齢ゆえの難しさがあります。学習塾ゆえ、しつけ的な指導を目的としないため、集団による学習での成果を十分に引き出すのが困難である(授業中に、ルールの順守に向けた指導に時間をとられます)という理由もあり、家庭学習のみに限定することにいたしました。

新年度説明会では、上記のような新体制に基づく弊社の低学年指導部門の内容についてできるだけわかり易くご説明いたします。3年生については、教室指導で実践する授業も併せて参観いただけます。ジュニアスクールの授業は、少人数集団指導のよさを最大限に生かしているのが特徴で、子どもたちの満足度が高いという点においても優れていると自負しています。この授業を参観いただき、週1日の通学に支障がないようでしたら、ぜひ通学コースに入会をご検討ください。4年生からは週3日の授業が指導の柱となりますが、それへの助走として3年生の通学コースをご利用くだされば、4年生からの受験勉強の態勢にスムーズに入っていただけるものと確信しています。なお、この説明会の内容は全会場共通です。最寄りの会場への参加が日程的に困難な場合は、別の会場(内容は同じです)にお越しいただいて構いません。ぜひ、お気軽にお越しください。

ジュニアスクール「新年度説明会」の主な内容

1.児童期前半までの学習の重要性・意義

「勉強は、高学年になってから」とお考えの保護者もおありでしょう。しかし、正式な学習が始まる小1からのおよそ3年間は、学習の手段である文字や数字の操作技能、読み書きの基礎、理系分野で必須とされる感覚的素養などを磨く重要な時期であり、後手を踏むと追いつくのが大変です。なかには後付けが不可能な領域もあります。これらについて、具体的に詳しくご説明します。

2.家庭学習が育むもの・保護者に求められる関わり

受験勉強で成果をあげている子どもの大半は、早くから高度な内容に手をつけている子どもではなく、学習をうまくやりこなしていくための土台がしっかりしている子どもです。たとえば、決めた時間になったら自ら机に向かう習慣、読み書きの基本、算数の計算処理能力などです。これらは家庭で対処できることですが、保護者の関わりかた一つで成果は随分変わります。この点をご説明します。

3.教材(ホームワーク)のしくみ・意図する成果

低学年部門の学習の柱となるのは、いずれの学年も「ホームワーク」と名づけられた家庭学習教材です。算数と国語のプリント(B4版・両面刷り)で、週5日取り組んでいただきます。1日分の所要時間は約30分前後に設定しています。〇つけは保護者にお願いしています。〇つけにおいて保護者が判断に迷われる可能性の高い設問には解説を添えています。

4.授業(3年・通学コース)のしくみ・意図

毎週1回の通学日には、少人数集団指導のクラス編成により、個々の状態を掌握するとともに、集団で学ぶことの利点を生かす授業の実践を心がけています。受動的に聞かせたり、問題を解かせたりすることに終始せず、一緒に考えたり、発表したり、グループで共同作業をしたりする場面を多数設けています。多くの受講生が「楽しい!」と語る授業経験が、4年部以降の指導成果にもつながっています。

このほかにも、時間が許す限り低学年児童期までの学習に関わる重要な事柄について保護者にお伝えする予定です。ホームワークコースへの入会をご検討くださっている保護者は、「説明会」のみに参加いただきますが、3年生の「通学コース」への入会を検討いただいている保護者には、「説明会」終了後に引き続き「授業参観」をしていただく予定です。

「低学年児童期の学習について知りたい」という趣旨で参加いただくのも構いません。ぜひお気軽にお越しください。参加方法等については、ホームページの案内をご覧いただき、所定の手続きをしていただくようお願いいたします。

カテゴリー: お知らせ, ごあいさつ, 家庭学習研究社の特徴, 小学1~3年生向け, 行事のお知らせ

2024 年 12 月 25 日

2024年も、余すところあと僅かになりました。新しい年が明けると、すぐさま中学入試シーズンに突入します。いよいよ待ったなしの状況が近づいています。受験を控えた6年生の子どもたちは、冬休みの講座で最後の仕上げに余念がないことでしょう。やるべきことを絞り込み、悔いの残らぬラストスパートを実現しましょう。

弊社では、年が明けて入試がもうすぐやってくる段階になると、新年度の会員募集の案内チラシに「受験生への励ましのメッセージ」を掲載するのが恒例となっています。2025年度は、初めての試みで元旦(1月1日)の折り込みを予定しています。弊社のチラシは各種量販店などのそれと比べてちっぽけであり、元日のおびただしい量のチラシの中に埋もれてしまうおそれも感じますが、これまで縁のなかったかたの目に留まるかもしれないという広報スタッフの考えもあり、試してみることにしたしだいです。

今回のメッセージは筆者が数年ぶりに担当しました。ただ、会員家庭の全ての居住地域をとてもカバーできませんし、近年は新聞を購読しておられない家庭がずいぶん増えているようです。そこで今回のブログで、そのメッセージをご紹介することにいたしました。6年生家庭の保護者で、このブログをお読みくださったかたは、ぜひこの言葉の意味を受験するお子さんにお伝えいただき、受験に向かう心構えの一つとして役立てていただければ幸いです。

入試本番の合言葉は、

「大胆かつ細心に!」

もうすぐ受験シーズンがやってくる。入試が迫ると誰だって緊張する。全ての受験生にとっての課題は、それをどう乗り越えるかだ。でも、心配することはないさ。そもそも、きみたちが緊張するのは真剣になっていることの証(あかし)だ。一発勝負のときに欠かせない集中力とパフォーマンスは、緊張状態にあるからこそ発揮されるんだよ。まずはそのことを知り、「緊張は自分の味方なんだ」ということを忘れないで。

もう一つ。きみたちに伝えたいことがある。「大胆かつ細心に」という心のもちようだ。これは、一橋大学の創設者である渋沢(しぶさわ)栄一(えいいち)という人が座右(ざゆう)の銘(めい)にした言葉で、「何ものも恐れぬ度胸と、細かい点への心配りを兼ね備えること」を意味する。まさに、入試に臨むきみたちにぴったりの言葉じゃないかな?

「やってやるぞ!」という心意気と、「落ち着いて、ミスをしないように…」という二つの気持ちを胸に、入試本番に立ち向かおう!自分の ベストを発揮し、悔いの残らぬ入試にきっとなるだろう。

きみたちの健闘を祈る!

筆者が「大胆かつ細心に!」という言葉を知ったのは、大学入試に備えた勉強をしているときでした。進路を決定する重要な試験に臨むにあたり、この言葉がなんだか自分にフィットしているような気がして、勇気づけられる思いをしたことを記憶しています。やり直しが利かない一発勝負に勝ち残るには、自分のもてる力をきちんと発揮する必要があります。それを可能にするには、自らの士気を鼓舞するとともに、ミスをしないよう細かな心配りをすることも必要です。そのことを簡潔に言い表したのが、渋沢栄一(新1万円札の肖像で、お子さんがたにも知られるようになりました)が座右の銘にしたと言われるこの言葉です。

「この学校にどうしても入りたい」という気持ちが強ければ強いほど、入試に臨む子どもはうまくいかなかったときのことを恐れて緊張します。しかし、緊張を経験しないで大人になる人などいません。一回勝負の場に立たされると誰だって緊張するのは当然です。しかし、緊張するのは悪いことなのでしょうか。よく「テンションが上がらない」などと嘆く人がいますが、このテンションは日本語に訳すと緊張であり、集中力や気合が高まっていることの証拠です。つまり、テンションは物事を成功させるうえで欠かせないものなんですね。ただ、緊張を誰もが恐れるのは、緊張過多になると逆にパフォーマンスを発揮できなくなるからです。

そこで、おとうさんおかあさんからお子さんに伝えていただきたいことがあります。それは、「緊張はやる気になっている証拠だよ。緊張は実力発揮に必要なんだ。いいことなんだよ」ということです。「緊張は、あなたの味方なんだよ。勝負事で成功するために欠かせないものなんだからね」と励ましてあげてください。そうすれば緊張が適度なものになり、ベストパフォーマンスの発揮にきっと役立つことでしょう。

もう一つ、「細心に」という言葉を、お子さんが入試でのミス防止に役立てるために伝えていただきたいことがあります。それは、過去のテストでのおびただしいほどのミスを話題にして、「今までにテストで散々ミスをしたのは、入試本番でミスをしないための練習だったんだよ」と注意を促すことです。「ミスの経験を、入試では生かすんだよ。答案を書いたら『おっと、ミスしていないかな』と、チェックしようね。そうしたら、これまでにたくさんテストを受けた経験が生かされるからね」――そう励ましてあげてください。きっと、残念なミスはたいがい防げることでしょう。

「大胆かつ細心に!」の合言葉を胸に刻み、お子さんが見事実力を発揮して入試の関門を突破されますように!

カテゴリー: お知らせ, アドバイス, 中学受験

2024 年 12 月 5 日

師走を迎え、あと1カ月余りで中学受験シーズンがやってきます。そこで、12月1日(日)には「中学入試模擬試験」の最終回(第5回)を実施しました。いよいよラストスパートの時期になりますので、会場は男子が修道中学校、女子が広島女学院中学校をお借りして、本番に限りなく近いセッティングでの実施でした。

<疑似体験の効能と模擬試験の役割>

疑似体験の効能については、どなたもある程度ご存じであろうと思います。本番さながらの雰囲気においては否応なく受験生の子どもたちの緊張が高まります。緊張は人間の生存維持機能(ホメオスタシスなどと呼ばれます)が呼び起こされた結果であり、神経が鋭敏になります。すなわち集中力や判断力、記憶力の稼働が促されます。ですが、緊張が過度になるとメンタルがパニック状態になり、思考が正常に働かなくなってしまいます。そこで効力を発揮するのが疑似体験です。同じような体験を既に一度していると、緊張はしても、それがほどほどで収まるのです。模擬試験を受けるのは、仕上がり状態をチェックするためですが、このような効能もあるのですね。お子さんには「模試でそっくり体験をしているから、本番では落ち着いて実力が発揮できるよ!」と励ましてあげてください。

<模試結果の活用と最後の詰め>

模試の結果は直に返却されます。この結果を親子で丹念に点検し、これからの総仕上げを有効で密なものにしていただきたいですね。緊張下で生じがちなのは、時間配分の失敗(難問に関わり過ぎるなど)、情報の取り違え(読み間違いや早合点)、記憶が稼働しない(喉元まで手繰り寄せた記憶が言語としてアウトプットされない)、選択肢に潜む落とし穴に気づかない(正しそうに見えて、一部に誤りが仕掛けられている選択肢に引っかかる)などの問題ですが、答案が返ってきたら、平常時ならできていた問題だったのか(ミスによるものか)、まだ仕上がっていない箇所が出題されたのかなどを点検し、今から1カ月余りの期間を上手に使って最後の詰めをしていただきたいと存じます。何をしたらよいかが明確にならなければ、塾の指導担当者にすぐ相談しましょう。

<規則正しい睡眠の重要性>

なお、追い込みを利かせようと毎日の学習の予定を欲張ると、脳の容量がパンクしてしまい、消化不良や不安の助長を引き起こすおそれがあります。これから受験生も無理をしがちになりますが、保護者におかれては規則正しい睡眠の維持にも心配りをお願いします。睡眠を正常にとることも、緊張に負けない精神状態をつくるうえで非常に大切です(リラックス状態をつくるセロトニンの分泌を促し、過度の緊張を防止します)。

<保護者対象イベント「未来への架け橋」>

さて、これからが今回のテーマに沿った話になります。先日の模試最終回においては、「保護者の待機時間に、何か親向けのサポートができないか」と考え、「中学受験は未来への架け橋」という呼称の催しを実施しました。男子のほうはやむを得ない事情で場所が確保できず、女子の模試会場の広島女学院(ゲーンスホール)のみでの実施となりました。その内容ですが、前半は広島女学院の中学教頭の宇津先生と広報部長の濵岡先生のご協力で、「私立一貫校教育の利点や特色」「女子のみの私学だからできる教育」「女学院生の学校生活」といったテーマでお話しいただきました。後半は筆者が担当し、「女子受験生に求められる保護者のサポート」「緊張緩和に効果的なメンタルのつくりかた」などについてお伝えしました。

<男女のメンタルの違いとサポート方法>

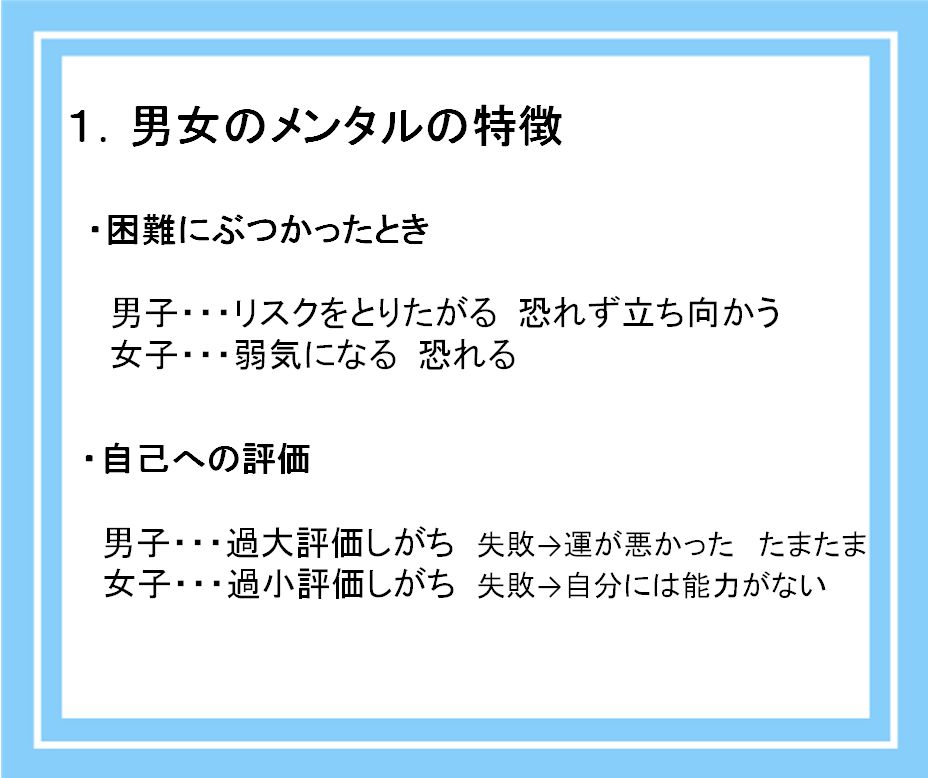

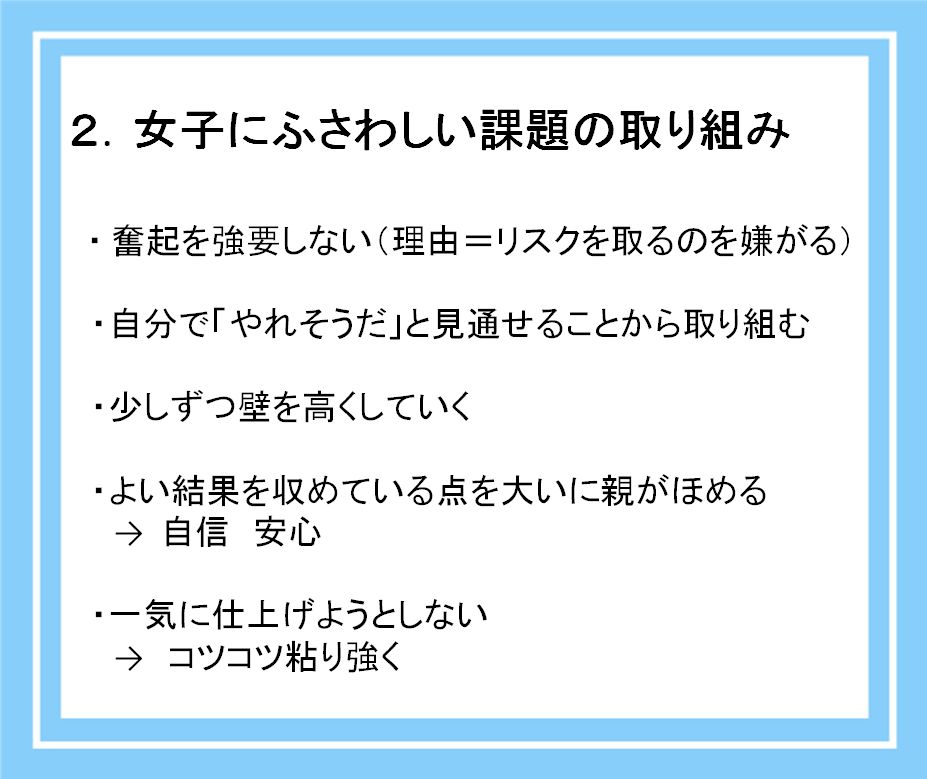

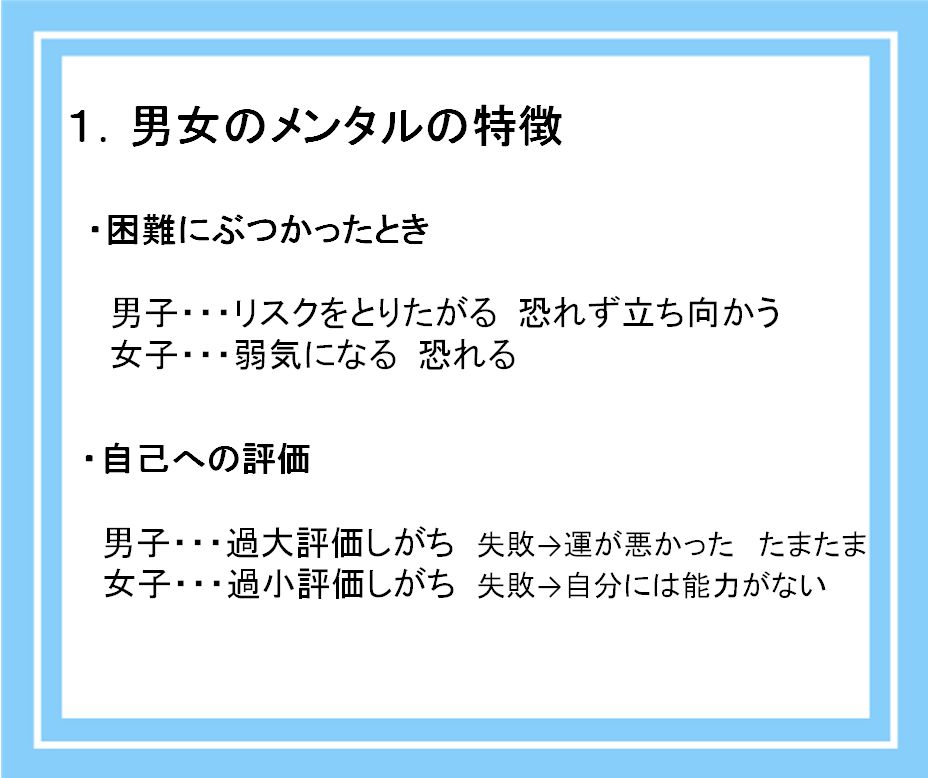

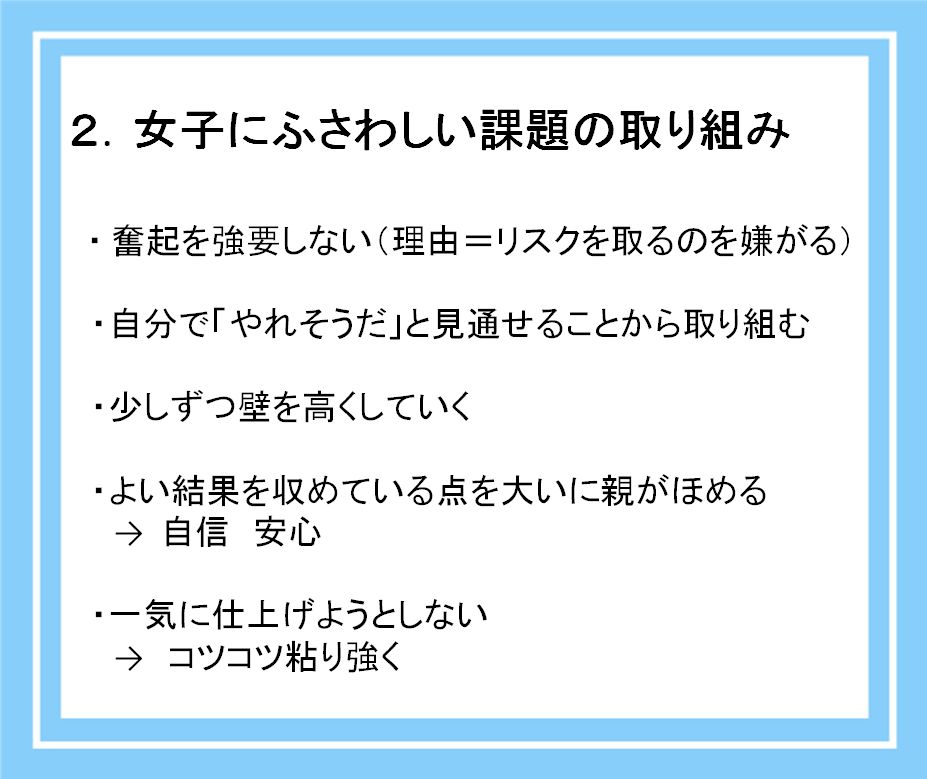

ご承知かと思いますが、男子と女子とではメンタルのありかたや行動様式が全然違います。ですから、効果ある励ましかたも当然違ってきます。そこで、女子受験生の保護者向けに、つぎのような簡単な資料を提示して、女子向けの効果ある仕上げ学習やサポート方法をご紹介しました。

入試が近づいたというのに、なかなか重い腰が上がらない男の子に対して、女の子は一生懸命に取り組むものの、不安を口にしがちです。そこで、男の子の指導担当者は早めに檄を飛ばしたり、士気が高まるような話をしたりしながら、入試が近いことへの自覚と奮起を促していきます。また、女子の指導担当者は不安を解消するためのサポートに注力します。無論、男女を問わず欠かせないのは、仕上げ期の対策のありかたに関する指導です。個別に必要なことに関しても、適宜サポートしていきます。これが、6年生の秋が深まる頃からの通例です。保護者におかれても、上記のような男女の特性に鑑み、わが子に合ったサポートが求められるでしょう。

<愛情深い声かけが子どもの力になる>

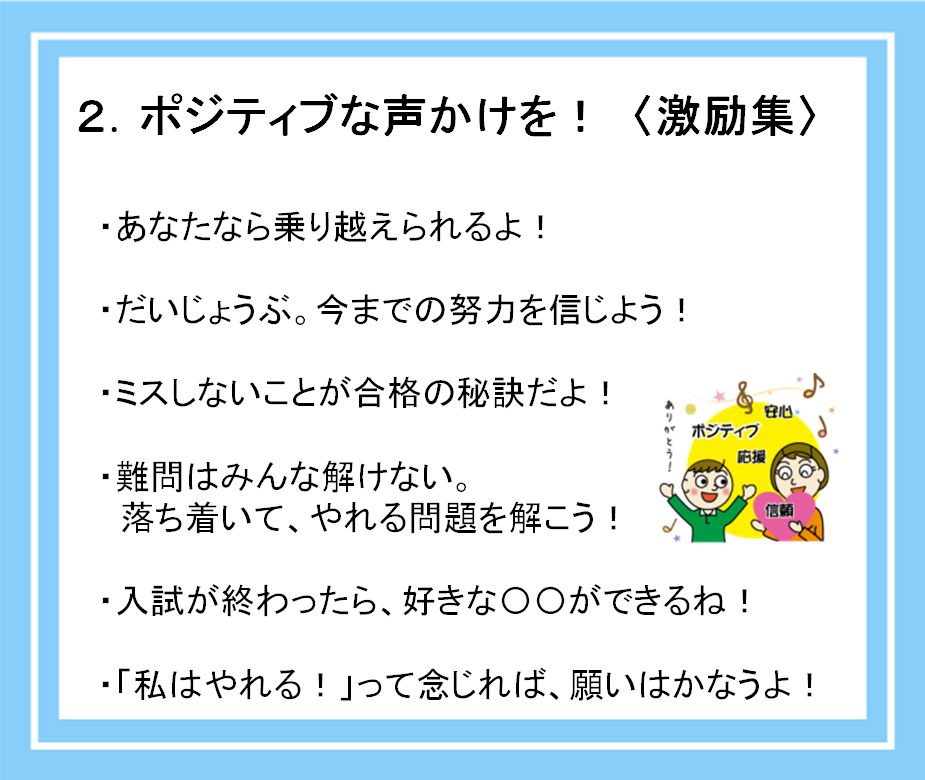

12月1日の催しにおいては、親からの声かけの例をいくつか挙げ、各ご家庭のお子さんにふさわしい愛情深い声かけをお願いしました。以下はその例ですが、参考にしていただければ幸いです。

上記は、主として女のお子さん向けに用意したものですが、男女に関わらず有効だと思います。不安を払しょくすること、安心させることが大切だからです。男子のお子さんには、これに加えて意気込みを引き出すような声かけも有効でしょう。「結果を恐れるな。おまえがベストを尽くすことが親の願いなんだよ!」「『精神一到、何事かならざらん』という言葉がある。やるべきことに集中すれば結果はついてくるよ!」「弱気の虫を追い払って、強気で勝負しなさい!」などのような声かけもよいかもしれません。ご家庭で今のうちにとっておきの言葉を用意してあげてください。そして、適切なタイミングを見計らって愛情を込めて伝えてあげましょう。お子さんにとって、まだまだ親の影響力は絶大です。大好きなおとうさんおかあさんからの声かけは、他の何にも増して勇気を奮い立たせることでしょう。

カテゴリー: 中学受験, 子育てについて, 私学について, 行事レポート

2024 年 11 月 19 日

勉強から得られものの価値を知っている人間は、たとえ辛くてもても学ぶことを厭いません。それは小学生ですら言えることです。中学受験対策の勉強は決して楽ではありませんが、「勉強は楽しさや喜びを与えてくれる」ということを実感する経験をしたなら状況は変わってきます。子どもに教えるべきは勉強の厳しさではなく、楽しさなのです。3年生「冬期集中講座」は、このような考えに基づいて実施する特別な4日間のイベントです。

ただし、3年生と言えばまだ8歳前後の子どもです。たとえ数日でも、「中学受験のための塾に通う」となると、「難しい問題がいっぱいでチンプンカンプンではないか」とか、「怖い先生がいるのではないか」と、心配するお子さんもおられるかもしれませんね。特に、学習塾、それも進学塾と呼ばれる受験準備のための学習塾に通うとなると、尻込みをするお子さんもおられるかもしれません。だいじょうぶです。心配要りません。「難しい問題」「怖い先生」とは無縁の、楽しく心の弾む学習体験を、親切で愛情深い先生が授業を通じて提供します。

この冬休み講座は、これから受験生活を始めるお子さんに、「自分で解決の道筋を発見したときの喜び」や「やり遂げたときの征服感」など、勉強の価値の本質に触れる体験を提供することを目的として実施するものです。たとえば算数。まずは、学習課題について子どもたちが興味をもつよう配慮した導入から始め、学習活動に対して前向きな姿勢を築くうえで必須の、「どういうことか知りたい!」「自分で考えて解決したい!」という欲求を引き出します。そこから疑問を解決するための突破口を見つけ出すべく、考えを巡らしていくプロセスを全員に体験させ、授業を流れに載せていきます。

まずは、この講座に参加してみてください。通学初日の帰宅後、お子さんはどんな反応を示すでしょうか? 「楽しかったよ!」という声が聞こえるでしょうか? 無論、勉強は楽しいばかりではありません。むしろ取り組みのプロセスでは苦労を伴うものです。しかし、「自分で解決したい!」という内発的な動機に支えられた思考活動なら辛くもなんともありません。そういう思いを子どもたちが実感する体験を提供するのが、この4日間の集中講座の大きな目的です。これが勉強の“よさ”であり、それを継続的に体感した子どもは、やがて知りたいがために、納得したいがために、敢えて自分に高度な勉強を課そうとするようになります。こういう流れをつくってやるのが、われわれ大人の役割ではないでしょうか?

この冬の学習体験を起点に、高い目標をもって学ぶ人間になるための、意義ある第一歩を踏み出しませんか? 子どもの長い学びの人生に、大人が関われるのはそう長い期間ではありません。素直で頭の柔らかい小学生までがチャンスです! 最終日にはテストを実施しますが、一定の学力基準を満たしたお子さんには、当社の「4年部」への入会資格を進呈します。この講座を、実りある受験生活の始まりの、よききっかけにしていただければ幸いです。

最後にこの記事をお読みくださっている3年生の保護者のみなさまに、中学受験に対する私たち家庭学習研究社の考えをお伝えしておこうと思います。

私たちは、お預かりするお子さんが、合格しさえすればいいのだとは思いません。指導にあたったお子さんが、中学進学後、学力不振で苦しんでいるなどという話を耳にしたら、心底落胆することでしょう。合格が、子どもたちにとって、さらなる成長に向けた足がかりにならなければ、私たちのしたことも何ら意味をもたないからです。おとうさんおかあさんにとっては、なおさらしょう。わが子の受験は、進学後の充実した学校生活、さらにはもっと先の飛躍を思い描いてのことだったはずです。それなのに、親の思いとは裏腹にわが子が苦しむことになる。そんなことを、いったい誰が想像するでしょうか。仮にそういう事態が幾ばくかでも学習塾の指導に起因するものであったとしたら、その学習塾は、社会的使命を果たしていないだけでなく、存在意義すら疑われても仕方ありません。それは、私たち自身、自らの学習指導にも問いかけていることです。

子どもたちが、見事志望校に合格するだけでなく、中学進学後もおとうさんおかあさんの期待に応えてますます熱心に学び、立派に成長していく。それをたくさんの子どもたちに保証できる学習指導とはどのようなものか――。それに対する回答として、一つ言えるのは「子どもの自律的な学びの姿勢を築くこと」だと私たちは考えています。

この講座への参加で、お子さんが知ること、発見することの楽しさを味わい、自ら勉強に取り組もうとする自律性が芽生えることを願っています。より多くのご家庭に参加していただくため、授業にかかる経費は極力抑えています。ぜひ、お気軽に参加ください。

詳しくはこちらをご覧ください

カテゴリー: 家庭学習研究社の理念, 行事のお知らせ

このページは

このページは