親子のコミュニケーションが夏休みの学習成果を決める?

2021 年 7 月 21 日

夏休みが始まり、早速本日(7月21日)から6年部の「中学受験夏期講習」が開講します。このあと、他の学年も次々に夏休みの講座が始まります。

6年生の子どもたちにとって、入試本番までに残された期間はあと半年足らず。この夏休みは基礎から応用への転換期にあたりますから、今から始まる夏期講習で手ごたえをつかめるかどうかで入試に向けての見通しも変わってきます。毎年夏の講座が来ると同じようなことをお伝えしていますが、受験生の子どもたちには「夏を制する者が入試を制する」という自覚のもと、悔いの残らぬ夏休みの受験対策を実現してほしいですね。がんばれ、受験生!!

ところで、これから盆過ぎまでは、年間を通して最も蒸し暑さを感じる時期であり、戸外と室内を行き来すると体が変調を来しがちです。家で勉強を始める際には、冷水のシャワーを浴びたり洗顔したりして、気分をさっぱりと切り替えたうえで取りかかるなど、集中力の伴った勉強を実現するための工夫も必要でしょう。また、早朝や夜などの涼しい時間帯を上手に活かし、時間や量より質を重視した勉強を実現していただきたいですね。

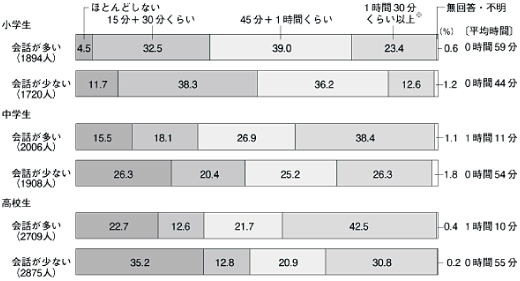

もう一つ。子どもたちの集中度を左右するのがメンタルです。小学生のメンタル面を左右する要素として何と言っても見逃せないのは親子関係であり、親の上手なサポートです。夏休み期間は、これまで以上にお子さんとのコミュニケーションを大事にしていただきたいですね。

親子のコミュニケーションを図るうえで重要な役割を果たすのが、わが子をほめることです。小学生までの子どもは、いつだって親にほめてもらい、親の承認を得たいと望んでいます。ほめ過ぎるとほめる効果が失われるなどということはありません。いくら親にほめられても、「もっとほめられたい!」と望むのが子どもというものです。親にほめられると、子どもは「自分は親に愛されている、期待されているんだ」ということを確かめることができます。当然、心が安心と幸福感で満たされますから、自然の流れとして「自分は親にどうすることを期待されているか」ということに思いを馳せるようになります。受験をめざして勉強している子どもなら、受験勉強へと気持ちが向かうのは間違いありません。

では、いつほめたらよいかということになりますが、それには、次のような時間を夏休み中に毎日設け、その際に必ず最低一つはほめる言葉を用意しておき、子どもに伝えるというのはいかがでしょうか。

では、いつほめたらよいかということになりますが、それには、次のような時間を夏休み中に毎日設け、その際に必ず最低一つはほめる言葉を用意しておき、子どもに伝えるというのはいかがでしょうか。

その時間とは、1日の振り返りの時間です。勉強は、ただ漫然と取り組むのではなく、絶えず今の状態を振り返りながら成果と課題を明確にし、現状にある問題点を解消していくとより効率的に成果へとつなげることができます。その日その日の勉強について、成果と課題をノートに記す習慣をつければ、お子さん自身が現状を振り返って客観視する姿勢が身につきますし、親にすればわが子の現状や努力の様子を確かめることができます。

「うちの子にはほめるべきところが一つもありません」と、あるおかあさんに言われたことがありますが、それはおかあさんの期待する勉強や成績という観点に縛られているからに他なりません。お子さんそれぞれにほめてやりたくなるよい点は無数にあるものです。それを見つけてわが子に伝えてやることは、親としての重要な仕事の一つではないでしょうか。またそれは親として楽しいし、わが子に関わる様々な発見にもつながるものです。

このような「振り返りノート」を用意し、夕食後一息ついたときに「ちゃんとやれたこと」と、「上手くできなかったこと」をお子さんに振り返らせ、両方を書き記すよう促すとよいと思います。そして、親子でそのことについて 会話を交わすのです。がんばっている点については、大いに喜びほめてやりたいですね。また、がんばれなかった点については、次にどうしたらよいかについて子ども自身に考えさせ、必要に応じてアドバイスや激励をしてあげるとよいでしょう。

無論、場が堅苦しい雰囲気になると長続きしませんし、お子さんのやる気を高める効果も引き出せません。そこで、この振り返りの時間を利用してお子さんをほめるようにすると、楽しく元気の出る雰囲気になるのではないでしょうか。先ほどの例のように、勉強のこと以外の話題でもよいのです。お子さんが前向きに頑張っているところを見つけて指摘してもよいし、少しでも進歩が認められることを指摘してもよいのです。

無論、場が堅苦しい雰囲気になると長続きしませんし、お子さんのやる気を高める効果も引き出せません。そこで、この振り返りの時間を利用してお子さんをほめるようにすると、楽しく元気の出る雰囲気になるのではないでしょうか。先ほどの例のように、勉強のこと以外の話題でもよいのです。お子さんが前向きに頑張っているところを見つけて指摘してもよいし、少しでも進歩が認められることを指摘してもよいのです。

とりあえず、受験勉強は置いておき、わが子のよいところ、ほめてやりたいところを5つイメージしてみてください。普段気づかなかったことがいきなり思い当たり、早く伝えてやりたくなることもあるかもしれません。こういったポジティブなやり取りの繰り返しは、必ず子どもによい影響をもたらします。ぜひ実行してみていただきたいですね。

なお、ほめる際の原則として専門家の多くが指摘していることをご紹介しておきます。それは、能力や人間性をとりあげてほめるのではなく、子どものしたことをとりあげ、それをほめるということです。たとえば、「弟の面倒を見るなんて、なんて心のやさしい子なの!」ではなく、「弟の面倒を見てくれてありがとう。おかあさん、助かったわ」が適切です。なぜなら、誰だって、いつも人にやさしくは振る舞えません。「弟はウザイ。消えてしまえ!」と思うときだってあります。「なんてやさしい子なの!」とほめられると、「違う。ボクはそんないい子なんかじゃない!」と後ろめたさや反発心がこみあげてくるものです。そうなると、せっかくのほめ言葉も意味をなさなくなり、気まずい雰囲気に陥ることになりかねません。

この夏休みを起点に、楽しい会話の時間、振り返りの時間を設け、親子のコミュニケーションを一層密なものにしませんか? 親子の気持ちのつながりは、お子さんのやる気を高め、学習の成果を増大させるだけでなく、家庭の雰囲気よくする効果ももたらすことでしょう。

生まれつき頭がいい人というのは、ある能力が働きやすい遺伝子をもっていて、それに対して、ある能力が不得意な人は、それが働きにくい遺伝子をもっているわけです。

生まれつき頭がいい人というのは、ある能力が働きやすい遺伝子をもっていて、それに対して、ある能力が不得意な人は、それが働きにくい遺伝子をもっているわけです。

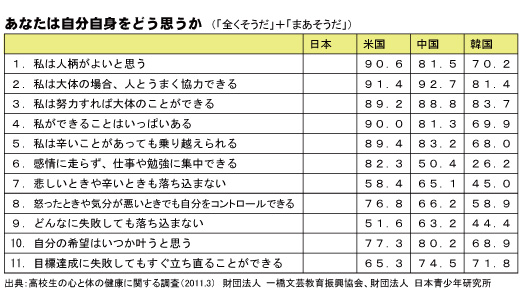

自分という人間は祝福されているし、ちゃんと肯定されている、ということになれば、自己像も肯定的になります。こういった親の配慮のもとで育つと、望ましい自尊感情や自己肯定感が育まれていきます。

自分という人間は祝福されているし、ちゃんと肯定されている、ということになれば、自己像も肯定的になります。こういった親の配慮のもとで育つと、望ましい自尊感情や自己肯定感が育まれていきます。

日本の学校教育とはずいぶん異なることに驚かされますね。両者の違いについて云々すると、それだけでおびただしい文字量になるので割愛させていただくとしても、参考になる点について一言申し添えておきたいと思います。

日本の学校教育とはずいぶん異なることに驚かされますね。両者の違いについて云々すると、それだけでおびただしい文字量になるので割愛させていただくとしても、参考になる点について一言申し添えておきたいと思います。

このページは

このページは