オンラインセミナー「公立一貫校の魅力とは?県広編」を開催しました!

2022 年 7 月 15 日

去る6月26日(日)、家庭学習研究社オンライン親子セミナー「公立中高一貫校の魅力とは?広島県立広島中学校編」を開催いたしました。多くの参加者の方々からご好評をいただいた第1回同セミナーの「広島市立中等教育学校編」に続き、第2回にあたる今回は、広島県立広島中学校(以下「県広」とさせていただきます)にお声掛けをし、快くご協力いただける運びとなりました。

当日は東広島市にある同校にお邪魔し、司会進行役の当社スタッフが話題を投げかける形で同校の先生に話し手をお願いしました。当日はぜひ生徒さんにも加わっていただきたかったのですが、定期テスト直前の時期ということで、代わりにインタビュー形式で事前に収録したものを視聴していただく形でご参加いただきました。

本来は会員生家庭限定の催しですが、ブログをご覧いただいている皆様にも少しだけご紹介させていただこうと思います。

1.併設型中高一貫校の良さについて

公立校である県広では、先生方の定期的な異動もおありです。先生のご経験をもとに、前任の一般の中学校との比較による一貫校の良さや、完全中高一貫校と比較して、“併設型”一貫校であることのメリットなどについてお話しいただきました。単に高校受験をしなくてよいというだけではなく、高校受験に費やす時間を短期留学や検定学習等の自己向上のために使うことができる点が最も大きなメリットであるとお話しされました。また、“併設型”の利点として、高校進学時に県広中以外から約80名の生徒が新たに入学してくることにより、新たな出会いや人間関係が生まれ、学習や部活動においてもお互いに切磋琢磨する中で刺激を得ることができること等を挙げられています。

2.学校独自の教育活動や取組について

県広では、「高い水準の授業づくり」を掲げられ、オリジナリティ溢れる教育活動を展開されています。中でも中学校の「ことば科」が有名ですが、その取り組みの内容やその他の県広ならではの教育活動をご紹介いただきました。中学校の3年間で計画的に言葉の力を育んでいけるよう、ディベート、プレゼンテーション、ディスカッション等の活動によって論理力を磨いているそうです。

3.英語教育について

県広は「スーパーグローバルハイスクール(SGH)ネットワーク参加校」に認定されていることもあり、保護者や受験生の中には英語の指導に関心を持たれている方が多いようです。これを踏まえて、入学後の英語教育の特徴などについてもご説明いただきました。中学校卒業時までには英検3級以上の取得を目標に取り組まれているとのこと。コロナ禍前には希望者を対象にカナダへの語学留学を実施されていましたが、現在は東広島市内の施設にて留学生を招いて語学研修を行われているそうです。

4.学習面のサポートについて

「入学後、授業についていけなくなったらどうしよう」と不安に思われる方もいらっしゃると思います。この点に関して、習熟度別の取り組みや補習、その他学校でのサポート体制についてお話しいただきました。英語・数学に関しては習熟度別に展開されており、夏休み前の時期などは定期考査の結果を踏まえて対象者に補講も実施されているそうなので、「授業についていけない」という心配はしなくても大丈夫とのこと。

あわせて、併設の広島高校への進学後、2年生時から「文科型」「理科型」に分かれ、さらに「グローバルクラス」「スタンダードクラス」という2つのコースにも分かれるとのこと。こちらの振り分けの基準や各コースの内容などについてもご説明いただきました。

5.遠方からの通学および寄宿舎について

遠方に住まわれている方は、「通いたいけど通学が心配で……」と気にされている方も少なくありません。また、学校の敷地内に寄宿舎が完備されているという点も県広の特徴の一つになっていますが、この「凌雲塾」と名づけられた寄宿舎についても、入寮の基準や生活の様子などについてご説明いただきました。現在、中学生の寮生47名のうち、広島市からの15名と呉市からの11名で半数以上を占めているとのこと。入寮の基準は、単純な距離の長短ではなく、自宅から学校までの通学時間等によって判断されるそうです。

その他、県広における進路指導やキャリア教育に関するお話、県広生の卒業後の進路についてのお話や、入学に際しての適性検査対策に関するアドバイスなど、この限られたスペースではとても書き切れないほど、多くのお話をしていただきました。様々な話題についてお聞きしたにもかかわらず、先生には時間いっぱいまで一つひとつ詳しく丁寧にお答えいただきました。

セミナー終了後の参加者アンケートでは、「県立広島の良さを知れて、県立広島の特徴や県立広島だけにしかない授業などを知ることができた」「先生から具体的な学校生活の話を伺うことができ、進学後のイメージを持てた」「(インタビューでの)生徒さんの話す力や伝える力が素晴らしく、どのように中学校生活を過ごされているのかがよくわかった」など、ご満足いただけた旨の感想を数多くいただきました。

セミナー当日や事前インタビューにご出演いただいた先生と生徒さんには、休日や放課後の時間にもかかわらず快くご協力いただき、大変感謝しております。本当にありがとうございました。

以上、家庭学習研究社オンライン親子セミナー「公立中高一貫校の魅力とは?広島県立広島中学校編」のご報告でした。

今後も、公立一貫校に限らず、各私立中高一貫校のオンラインセミナーも開催していく予定です。詳細が決まり次第告知やご報告をさせていただきますので、こちらもぜひお楽しみに!

(Butsuen)

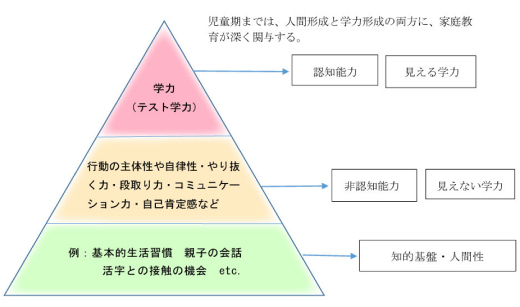

前回に引き続き、7月1日(金)に実施した「夏のおかあさんセミナー」の内容をご報告しようと思います。このセミナーに参加くださった方々は、とても積極的でノリがよく、進行を担当した筆者自身がおかあさんがたの笑顔や熱心なメモ取りの様子を拝見して元気づけられる思いをしました。

前回に引き続き、7月1日(金)に実施した「夏のおかあさんセミナー」の内容をご報告しようと思います。このセミナーに参加くださった方々は、とても積極的でノリがよく、進行を担当した筆者自身がおかあさんがたの笑顔や熱心なメモ取りの様子を拝見して元気づけられる思いをしました。

このページは

このページは