広島のトップ私学の先生のお話を聞ける催しを開催!

2024 年 10 月 22 日

来る11月15日(金)、広島のトップ私学である広島学院とノートルダム清心の先生がた(各校2~3名)をお招きして、「中学受験フォーラム」と名づけた催しを開催します。副題を「中高一貫校での学びをどう生かすか」としているように、中高一貫校、なかんずく優秀な生徒の集団で成り立つ私学での6年間を生かすために、今親として知っておくべきこと、家庭教育で実践しておくべきことは何かを共に考えてみようという趣旨で開催する催しです。

広島の男女私立一貫校のなかで、広島学院とノートルダム清心は最難関の位置づけにあります。これらの私学で実践されている教育について、学校の先生がたからじかにお話を聞けば、実際の様子もよくわかることでしょう。学校と受験生家庭の保護者との接触の場は「学校説明会」などに限られます。こういう場で学校から提供される情報は公式のものとなりますから、踏み込んだ話はなかなか聞けません。いっぽう、保護者が「知りたい」と思っておられる情報は、公式の場では聞けないことが多いものです。しかも、知りたくても大勢の前で質問しにくいのが現実でしょう。

たとえば、建学の理念がどんなに親として共鳴するものであっても、いっぽうでは「大学受験のための対応教育はどうなっているのか」「理念と実践のバランスはどうなっているのか」などについて学校の先生から話を聞きたいと思っておられるのではないでしょうか。また、「入学時の生徒の成績順位は6年後もあまり変わらないのか」、「成績的に目立つところのなかった生徒でも頭角を現すことが結構あるのか」、などについては知りたいと思っても、これまたなかなか公の場では質問しにくいことでしょう。

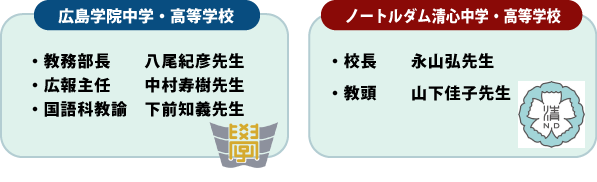

今あげた例のように、「親として知りたいが、なかなか耳にすることができない情報」という視点に立ち、しかも「私学教育ならではのよさとして知っておくだけの価値がある情報」というものがあると思います。本催しは、このような切り口で設定した話題を掲げ、広島学院とノートルダム清心の先生がたにお話しいただこうと思っています。当日お越しくださる先生は以下の予定となっています。

広島学院の下前先生は、何度か弊社の催しでお話しくださっていますが、いつも心に響くよい話をしてくださいます。またノートルダム清心からは校長と教頭という要職についておられる先生がお越しくださいます。いまのところ、以上の5名の先生が来られる予定ですが、これだけの先生がたが揃って同じ話題についてお話しくださる機会はめったにありません。ぜひ来てみていただきたいですね。

当日予定している話題は以下の通りです。

中学受験フォーラム 主内容

1.義務教育・公立学校があるのになぜ私学?

無償の義務教育があるのになぜ私学進学を考える人が多いのでしょう。特にトップランクの私学に入学するのは極めて困難です。今回は、「卒業後の強み」と「トップ私学だからこそ追求できる教育」の視点から掘り下げていきます。

2.学院生・清心生の生き生きよもやま話

難関私学には、どんな生徒が集まっているのでしょう。その特徴を楽しく考察してみようと思います。今までに在籍したおもしろい生徒さんの例も紹介いただけるかもしれません。また、生徒さんたちの日常生活の様子についても先生がたの目を通して語っていただきます。

3.中高一貫の利点を生かす教育実践

中高一貫ということは、中学と高校が連結していることを意味します。そのことのメリットは、学校運営にも、生徒さんの学校生活にも、指導に当たる先生がたの教育実践にもあります。そのことを具体的に掘り下げてお伝えしていきます。

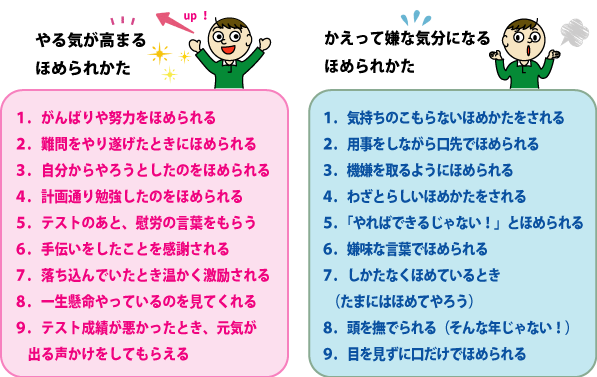

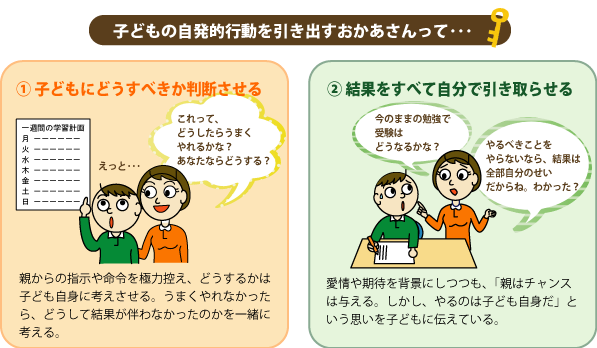

4.中高一貫校で望ましい成長を遂げるために

合格したとたんに「うちの子は勉強についていけるでしょうか?」と心配するおかあさんがおられます。そこで、入学後に頭角を現した生徒さん、うまく学校に適応できない生徒さんにどんな違いがあるのかを考えてみようというコーナーです。先生がたには聞きにくい質問ですが、あえてぶつけてみます。

5.伝統を支える私学と保護者のつながり

私学で6年間をどう過ごすかは、子どもの成長に大きな影響を及ぼします。もしも保護者が学校の教育実践に関心を寄せ、学校の活動に積極的に関われば、お子さんがより充実した6年間を過ごせるでしょうし、保護者自身も貴重な体験を積み重ねることができるでしょう。本催しの最後に、そんな保護者の方々に向けて、私学の先生がたから熱い応援のメッセージをいただこうと思います。

本番では若干変わる可能性もありますが、おおよそ上記のような情報を盛り込もうと思っています。興味をおもちくださったでしょうか。参加対象者は、1~5年生の小学生のお子さんをおもちの保護者となっています。まだ中学受験を検討中の保護者も歓迎します。本催しは、弊社の宣伝のために企画したものではありません。まずは、私立一貫校の教育について学校関係者から話を聞いてみたいという保護者への情報提供の場にと考えています。そして、私立一貫校の魅力を知っていただくのが目的です。無料の催しですのでお気軽にお越しください。

参加にあたっては予約が必要です。本ホームページの申込フォームから入力をお願いします。

※対象学年以外のお子さんをおもちでご興味がおありの方は、本部事務局(082-248-2081)までお電話ください。

このページは

このページは