2月 28th, 2024

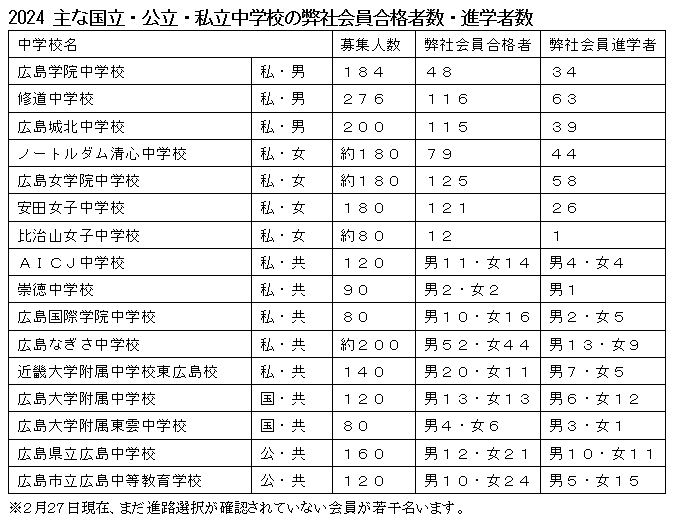

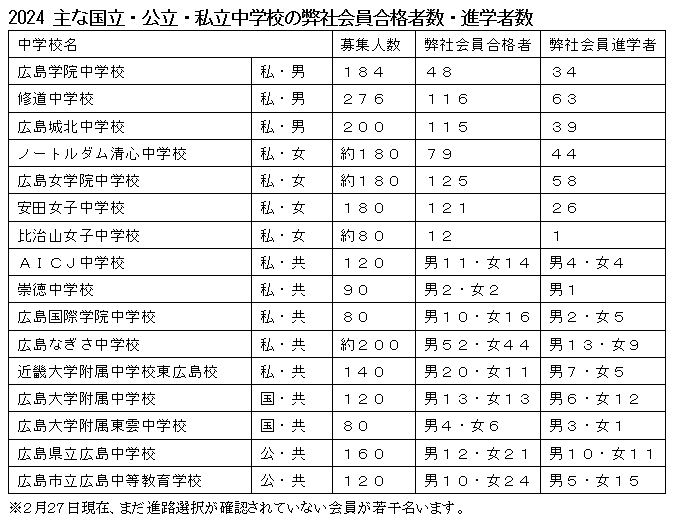

2024年度の中学入試における弊社会員受験生の合格状況と進路選択の状況をご報告します。広島県内の中学入試は、基本的にほとんどの学校の併願が可能です。したがって、複数の学校に合格した場合、どの学校に進学するかで悩まれるご家庭も少なくありません。そこで、例年参考までに主要校については他校を進路に選んだケースがどの程度あるのかをご報告しています。

複数の中学校に合格した場合、偏差値の高い学校を選択するケースが多いのは事実ですが、それ以外の選択基準で選ばれるケースも結構あります。学校のカラーを選択基準にされるかたもありますし、専願で受験した学校を優先されているケースもかなりありました。なお、進路については未確認の会員家庭があります。あくまで参考程度の留めていただくようお願いいたします。

ともあれ、さっそく弊社会員の合格状況、進路選択状況をご紹介してみましょう。

50年以上前、弊社会員の主要なターゲット校は、広島学院、修道、広島城北、ノートルダム清心、広島女学院の私立4校と、国立の広島大学附属中学校でした。それは基本的に今も変わりませんが、広島城北、安田女子、広島なぎさなどにも多数の会員が受験し、進路に選んでいます。公立一貫校も近年は随分人気があり、県立広島や市立広島中等教育を受検する会員も少なくありません(このニーズに応えるべく、公立一貫校進学希望者を対象とする指導にも力を入れています)。公立一貫校といえば、以前は女子に人気が偏っていましたが、今年は男子合格者も多数進路に選んでいるのが注目されます。

弊社会員の動向として注目されるのは、AICJ中学校や広島国際学院中学校など新興の私立共学校への受験者が増加していることです。弊社からの受験者も例年よりもかなり多く、しかも合格した場合も進路として選んでいます。また、崇徳中学校も共学化で注目され、難化しています。今年の弊社会員の受験者は少なかったものの、明らかに合格に向けて必要な学力レベルは上がっています。

難関校合格者の進路選択の様子

男子私学の広島学院・修道の合格者数は残念ながら例年よりも少ない結果となりました。したがって、進路に選んだ受験生の数も減少気味です。広島学院に合格したものの、他校を進路に選んだ会員受験生14名の内訳は、広大附属6名、修道5名、県立広島3名でした。広大附属に合格した男子13名のうち、他校を進路に選んだのは6名で、その内訳は広島学院5名、修道1名でした。県立広島の男子合格者の歩留まりは例年になく高く、合格しながらも他校に進学した受験生は僅か2名でしたが、その内訳は広島学院1名、修道1名でした。

女子私学の合格状況はほぼ例年通りでした。広大附属の歩留まりは相変わらず高く、女子会員合格者13名のうち他校を進路に選んだのは僅か1名で、進路は公立全寮制一貫校の広島叡智学園でした。清心に合格したものの他校を進路に選んだのは34名で、その内訳は広大附属10名、広島女学院11名(多くは専願合格者。同校は今年度より専願制度を復活させています)、市立中等教育4名、県立広島3名、AICJ1名、広島新庄1名、広島国際学院1名でした(進路未確認が若干名います)。県立広島に合格したものの、他校を進路に選択したのは10名で、その内訳は清心5名、市立中等教育3名、広大附属1名、広島叡智学園1名でした。

以上、今年の弊社会員受験生の合格状況と進路選択状況を簡単にご紹介してみました。以前、修道の田原校長とオンラインの催しで弊社会員に向けたお話しをしていただいた際に、「ハビトゥス」の重要性について言及しておられました。昨年の入試結果報告ブログの末尾でそれをご紹介しましたが、それをここでもう一度ご紹介しておこうと思います。

ハビトゥスとは、ラテン語に由来する言葉で、「無意識のレベルに達した習慣」といったような意味をもちます。勉強にたとえると、「やるべき勉強を後回しにすることが許せない、やらずにはいられない」といった具合に取り組むことを習慣化し、やるのが当たり前のレベルに浸透させておくことが大切だという意味でおっしゃったのだと思います。この習慣が身を助けてくれることになります。中学生になると、勉強の妨げとなる誘惑が無数にあります。中学高校生の本分は勉学ですから、それをきちんとやりこなすためには、バビトゥスを自らに取り込んでおくことが肝要です。弊社は会員のみなさんにこのハビトゥスが身につくよう指導してきました。その真価が、これから発揮されることを願っています。

志望校に進学する夢が叶えば、あとが保障されるということは決してありません。受かったあとに変わりなく学び続けることが将来につながるのは疑いようがありません。これから受験する子どもたちにも、ハビトゥスを形成していくような受験生活を送っていただきたいですね。

今回の記事が、来年以後に受験を控えておられるご家庭にとって、多少なりとも参考になれば幸いです。

Posted in お知らせ, 中学受験

12月 20th, 2023

今年も残り少なくなりました。みなさんにとって、今年はどんな1年だったでしょうか。今春以降、勤務日数や業務体系などが変わったため、ブログを書く時間が確保しにくくなりました、申し訳なく思っていますが、時間が確保できたときには、できるだけ新しい記事を掲載するつもりです。今後ともよろしくお願いいたします。

さて、わが子に対して「勉強のできる子になってほしい」と願う保護者はたくさんおられます。そのために何が必要でしょうか。多くの保護者は「どの学習塾に通わせるか」「どんな勉強を、いつ、どれだけやったらよいのか」など、勉強に直結する事柄に注意を向けがちです。無論、それは間違いではありません。ただし、勉強の成果は学習者たる子ども自身の内面の状態と深く関わっています。たとえば、知識を得ることに興味・関心が低い子どもに勉強の成果を期待するのは難しいものです。みなさんはお子さんの学習の条件整備として、どんなことに目配りしておられるでしょうか?

学習活動を支える要素はいろいろありますが、それらを子どもに浸透させるために必須となるのが親の働きかけや配慮です。それも子どもの立ち居振る舞いや性格が定まる前の段階(低学年児童期まで)が重要です。子どもは小学校への入学をもって、学習の手段としての文字を正式に学び始めますが、これが一段落し、自分で勉強をして成果をあげられる態勢が整うのがだいたい3年生頃です。できるなら、この時期までに勉強のできる子になるための諸条件を整えておきたいものです。

ただし、「具体的に何をしたらよいの?」と、戸惑うかたもおられるでしょう。そこで来たる1月19日(金)、新小学1~3年生をおもちの保護者を対象に、「‟できる子”を育む家庭教育とは!?」と題する催しを開催いたします。この催しでは、家庭教育が担う知育のなかで重要なものを4つに絞り、親がどう対処したらよいかを共に考えていきます。弊社の低学年講座についてご案内する時間も設けていますが、今回は参加者同士がテーマに沿って自由に現状を報告したり相談し合ったりできる時間をより多く設けています。親としての苦労を分かち合いながら、お子さんの知的成長を促すサポートのありかたについて、確かな指針と意欲をご提供できたなら幸いです。

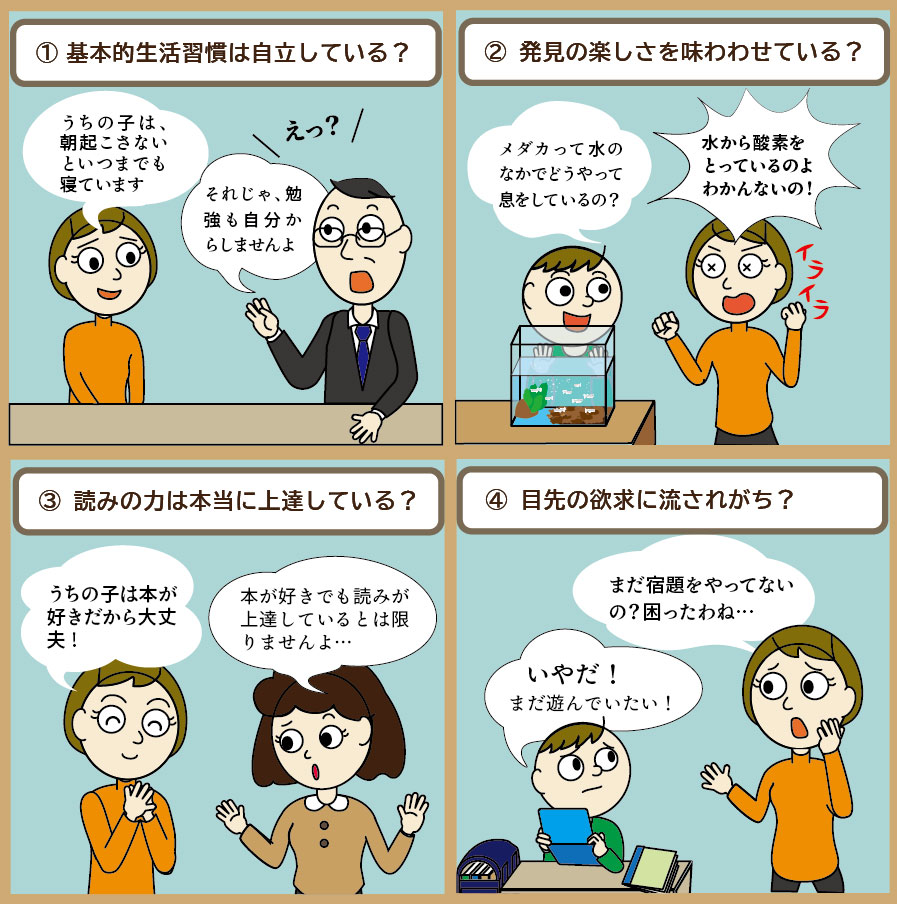

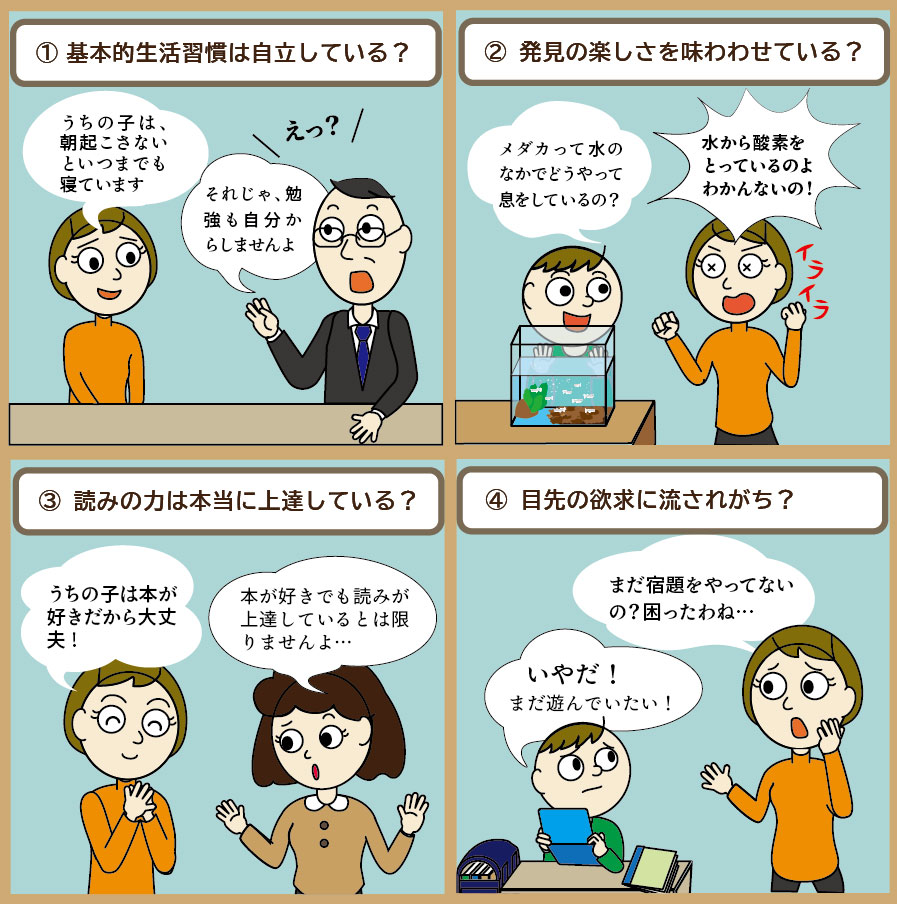

では、家庭の知育に関わる4つのポイントがどういうものかを、簡単にご紹介してみましょう。これらを話題として取り上げ、参加者同士の話し合いを交えながら、望ましい親の対処のありかたを共に考えていきます。そのうえで、弊社からまとめのアドバイスをさせていただきます。

家庭教育4つのポイント あなたのご家庭の現状は?

上記の4つの話題について、みなさんのご家庭の現状を振り返ってみてください。もし興味をおもちになったなら、ぜひこの催しに参加ください。

「なぜ学習塾が家庭教育に言及するのか」と、訝しく思われたかたもおありでしょう。これには相応の理由があります。低学年までの学習は、子育てと一体となるべきものであり、家庭での親子一緒の時間をどう過ごすかと学習成果には強い関連性があるからです。しかしながら、そういったことが公の場で語られる機会は稀なのではないでしょうか。特に、先々中学受験を視野に入れておられるご家庭の保護者という括りで家庭教育を論じるケースはほとんどありません。本催しは、似たような家庭環境をおもちの方々が集まり、テーマに基づいて現状や改善案を披露し合うよい機会になるでしょう。親には子育ての悩みや苦労を分かち合い励まし合う場が必要です。子育ての途中にある保護者の方々に元気や意欲を吹き込む催しになれば幸いです。

受験生活において特に親を悩ませるのが、上図の④で生じる親子の葛藤でしょう。まだ行動規範が定まらない小学生の受験勉強ですから、親の期待に反して子どもは目先の欲求に流されることが少なくありません。そこで、「ちゃんと勉強しなさい!」と叱らざるを得ない。子どもはしぶしぶ従うものの、つぎの日はまた同じことをくり返す。このパターンに陥ると、受験勉強の空回り状態が続きがちです。ただしそのいっぽう、お子さんがやるべきことに向き合いがんばっているご家庭も少なからずあります。どこに秘訣があるのでしょう。問題が深刻化しないうちに一緒に解決法を考えてみませんか?

低学年部門担当者には、「子どもたちにほんものの学力を身につけてほしい」という強い願いがあります。そのためには、保護者の理解や賛同の気持ちが欠かせないとも思っています。この催しでミニワークショップの時間をメインに据えたのは、「まずは知育に関する考えを保護者の方々と共有したい」と考えたからです。ぜひ参加してみてください。なお、参加方法については本ホームページの案内(12月27日掲載)でご確認していただきますようお願いいたします

なお、定員は28名となっています。担当者一同、参加を心よりお待ちしています。

Posted in 子育てについて, 家庭での教育, 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念, 行事のお知らせ

11月 2nd, 2023

前回は、10月27日(金)に実施した「学習指導説明会」のレポート(テーマの①と②)をお届けしました。今回は、当日お話ししたテーマの③と④についてご報告します。

テーマ③ 家庭学習研究社が実践する学習指導とは!?

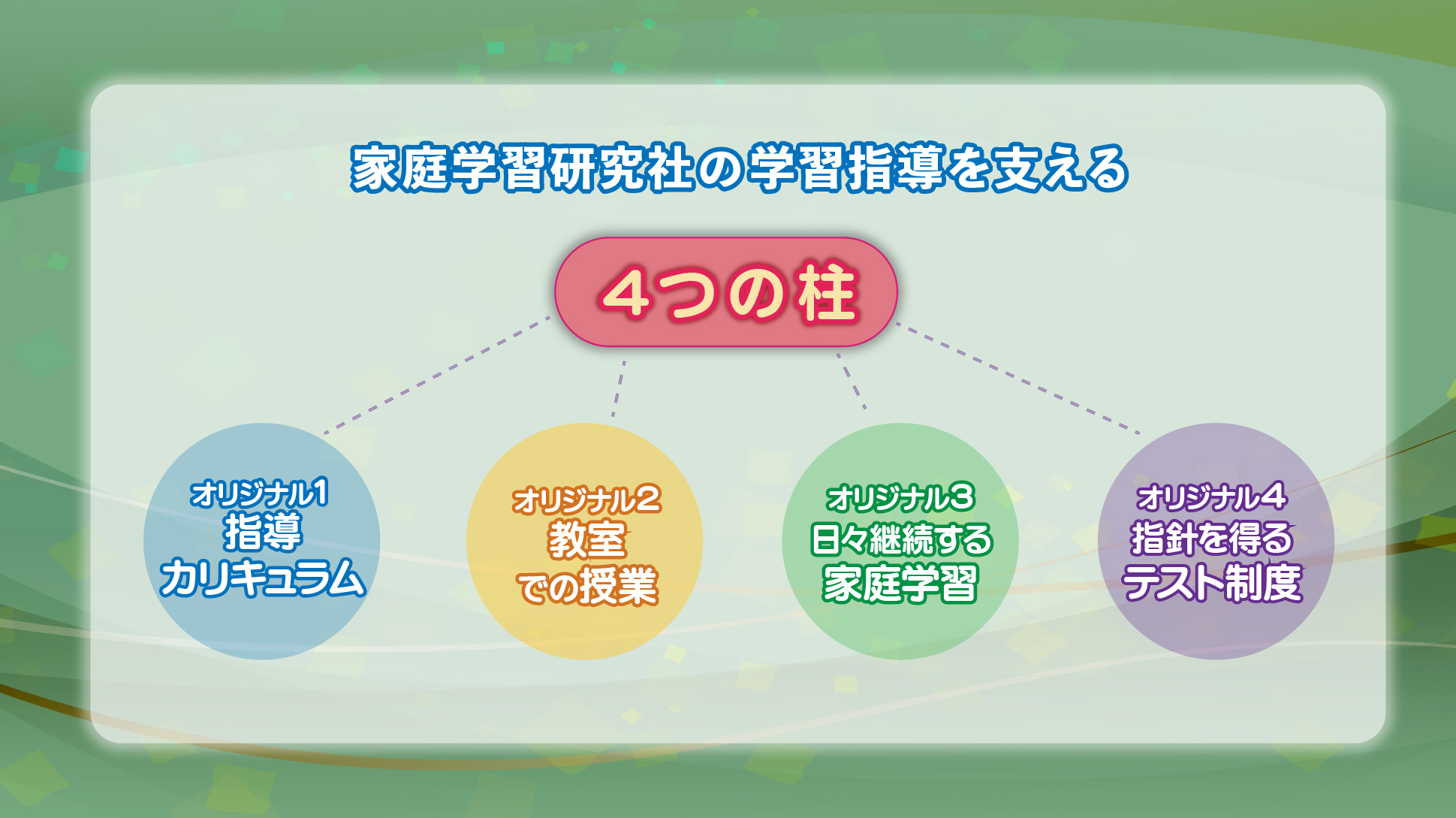

テーマの③は、家庭学習研究社の学習指導の柱となる4つの要素をご紹介し、それらの特徴や内容について校舎長4名が分担して保護者にご説明しました。筆者が話題を投げかけ、それを受けて校舎長がお話しするという形式で進めました。

オリジナル~1~ 指導カリキュラム

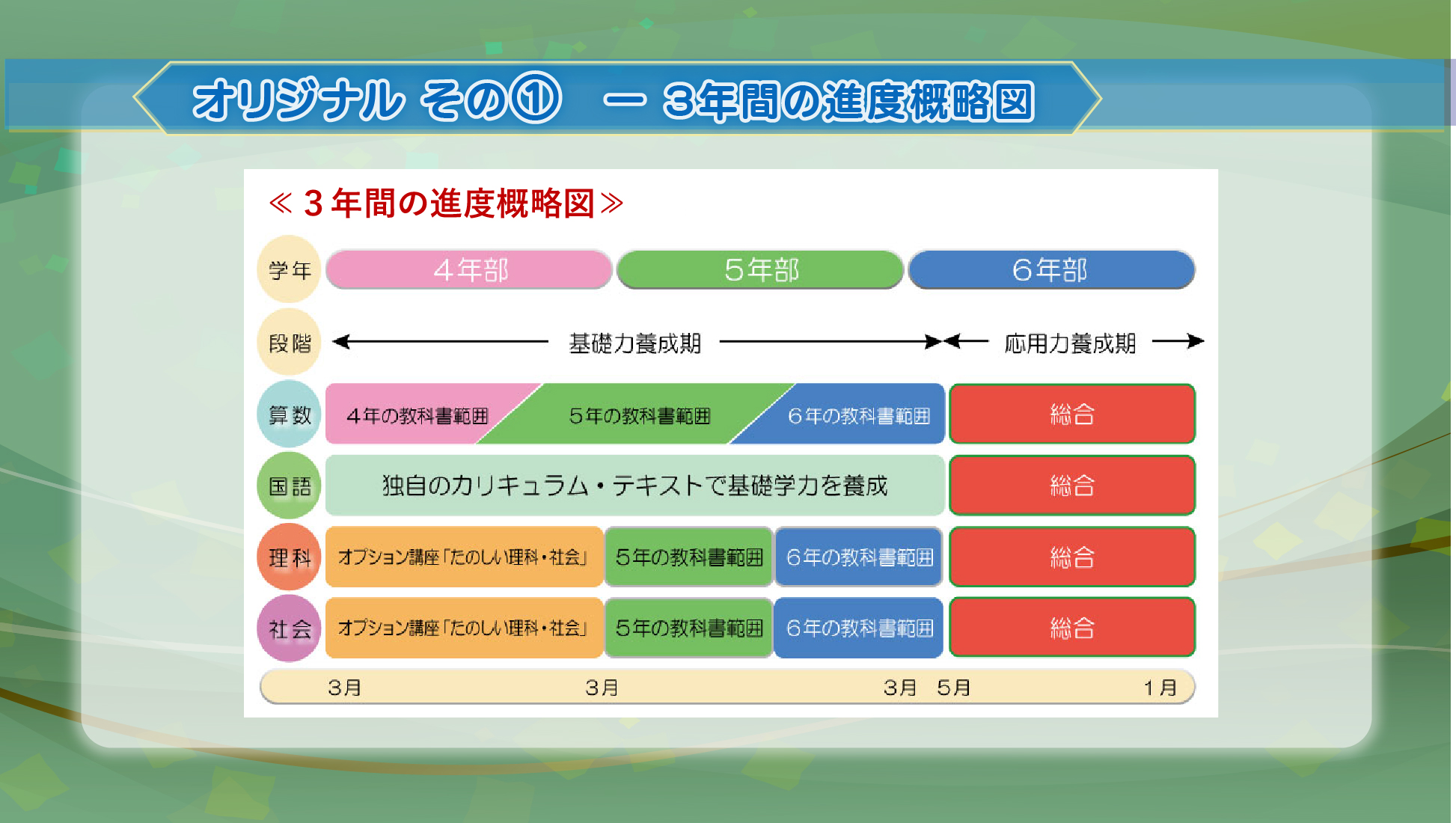

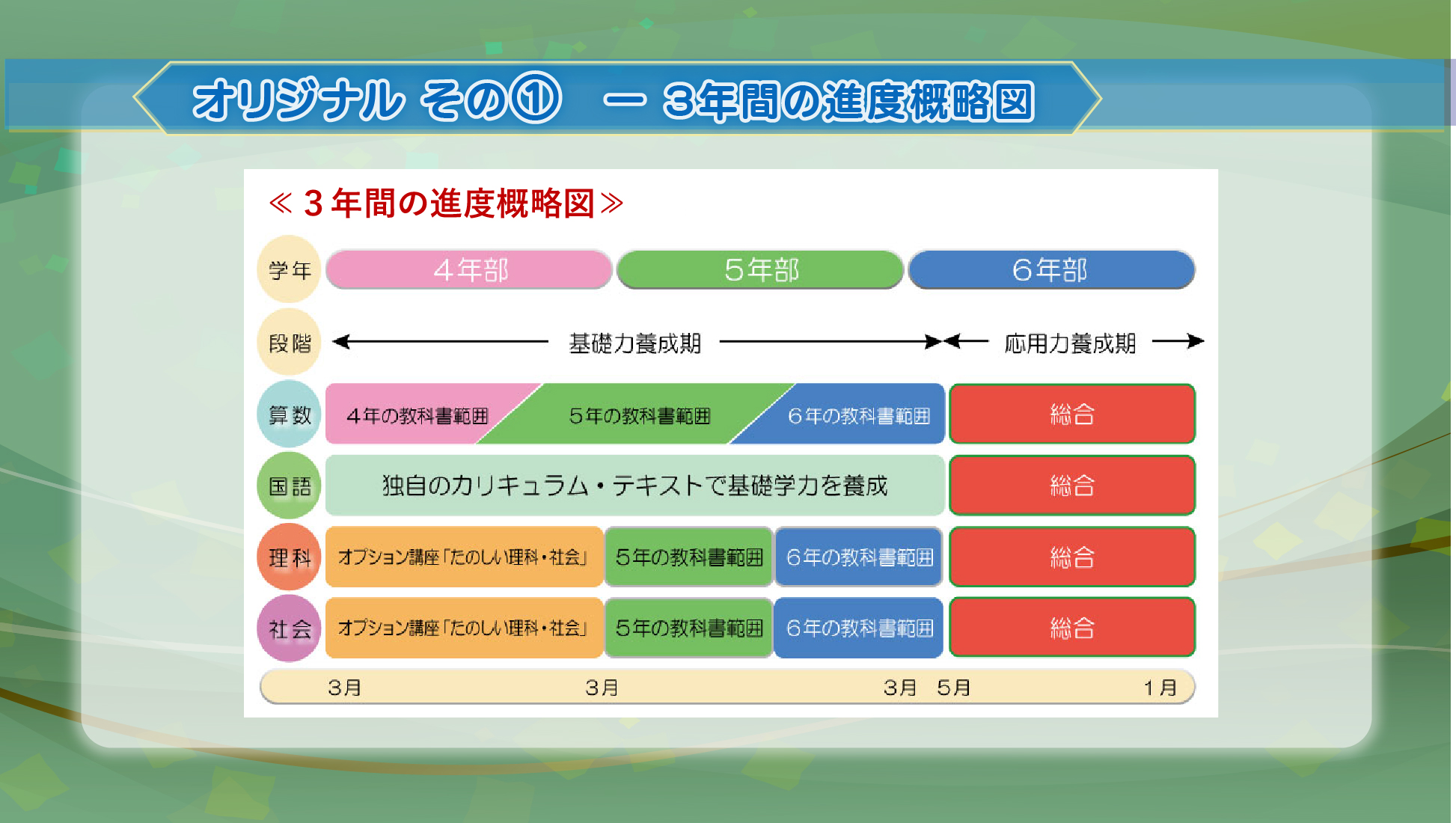

まずは4つの柱のうち、「カリキュラム」について五日市校校舎長の三里がご説明しました。以下のようなごく簡単なカリキュラム進行の表をスライドでお見せし、4年生からの3年間の学習指導の展開についてお話ししました。

弊社の中学受験指導は4年生からの3年間を基本としています。4年生から始める大きな理由の一つは算数の存在です。算数は、入試4教科で最も学校の学習内容と入試問題との難易度ギャップが大きいことで知られます。そこで、4年生から少しずつ学校の進度を先取りし、6年生の春に小学校課程の履修範囲を学び終えます。こうして、算数全般の基礎を固めたうえで入試問題との間にある大きなギャップを埋めていきます。このことを、五日市校校舎長の三里が独特のユーモアを交えながら保護者にご説明しました。

弊社の中学受験指導は4年生からの3年間を基本としています。4年生から始める大きな理由の一つは算数の存在です。算数は、入試4教科で最も学校の学習内容と入試問題との難易度ギャップが大きいことで知られます。そこで、4年生から少しずつ学校の進度を先取りし、6年生の春に小学校課程の履修範囲を学び終えます。こうして、算数全般の基礎を固めたうえで入試問題との間にある大きなギャップを埋めていきます。このことを、五日市校校舎長の三里が独特のユーモアを交えながら保護者にご説明しました。

弊社のカリキュラムやテキストは、広島の私学最高峰である広島学院やノートルダム清心、国立の広島大学附属への合格に照準を合わせています。ただし、県立広島や広島中等教育学校などの公立一貫校に行きたい受験生の数が増えています。そこで、公立一貫校対策をどのように行っているのかについいてもご説明しました。

オリジナル~2~ 教室での授業

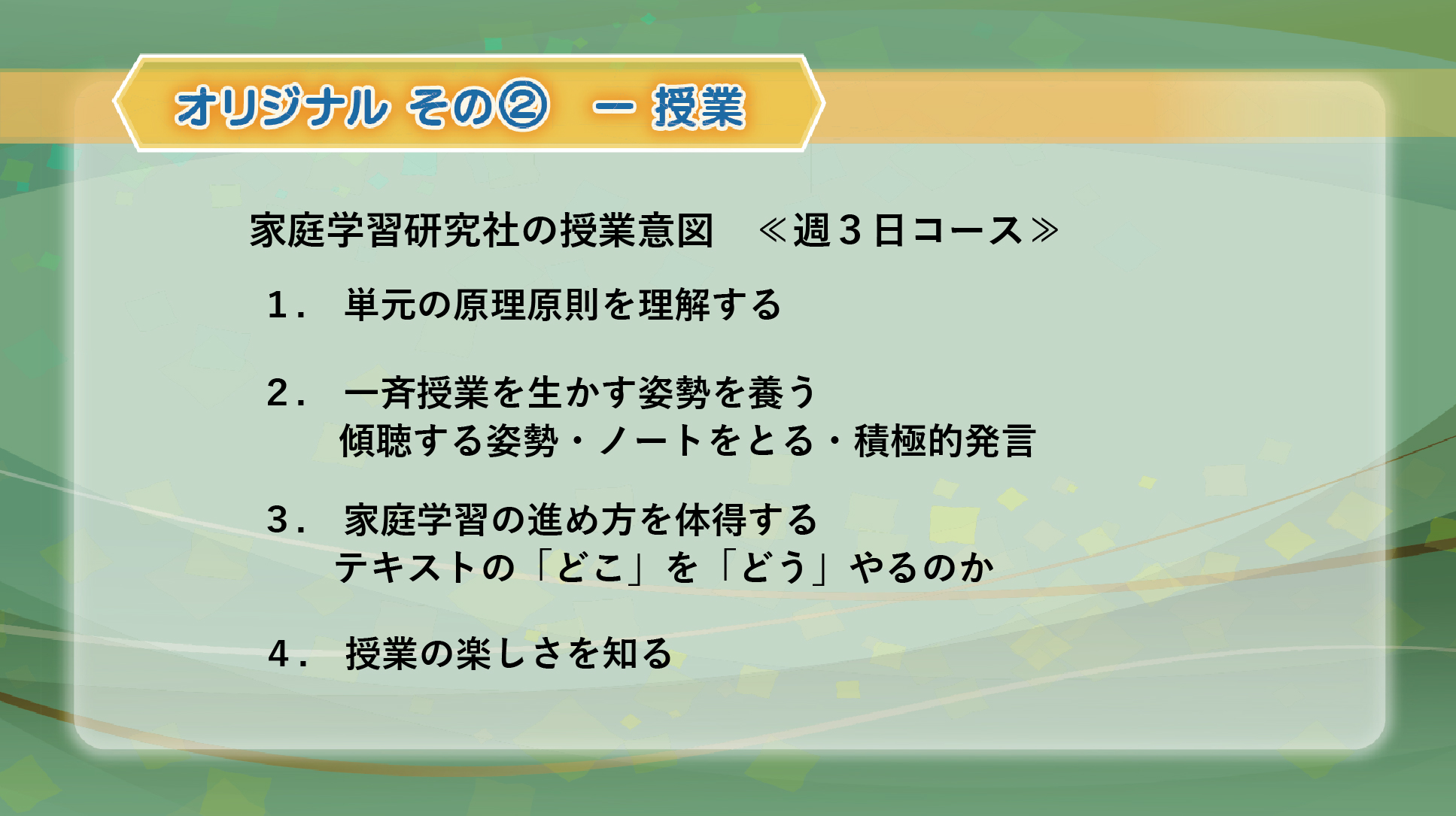

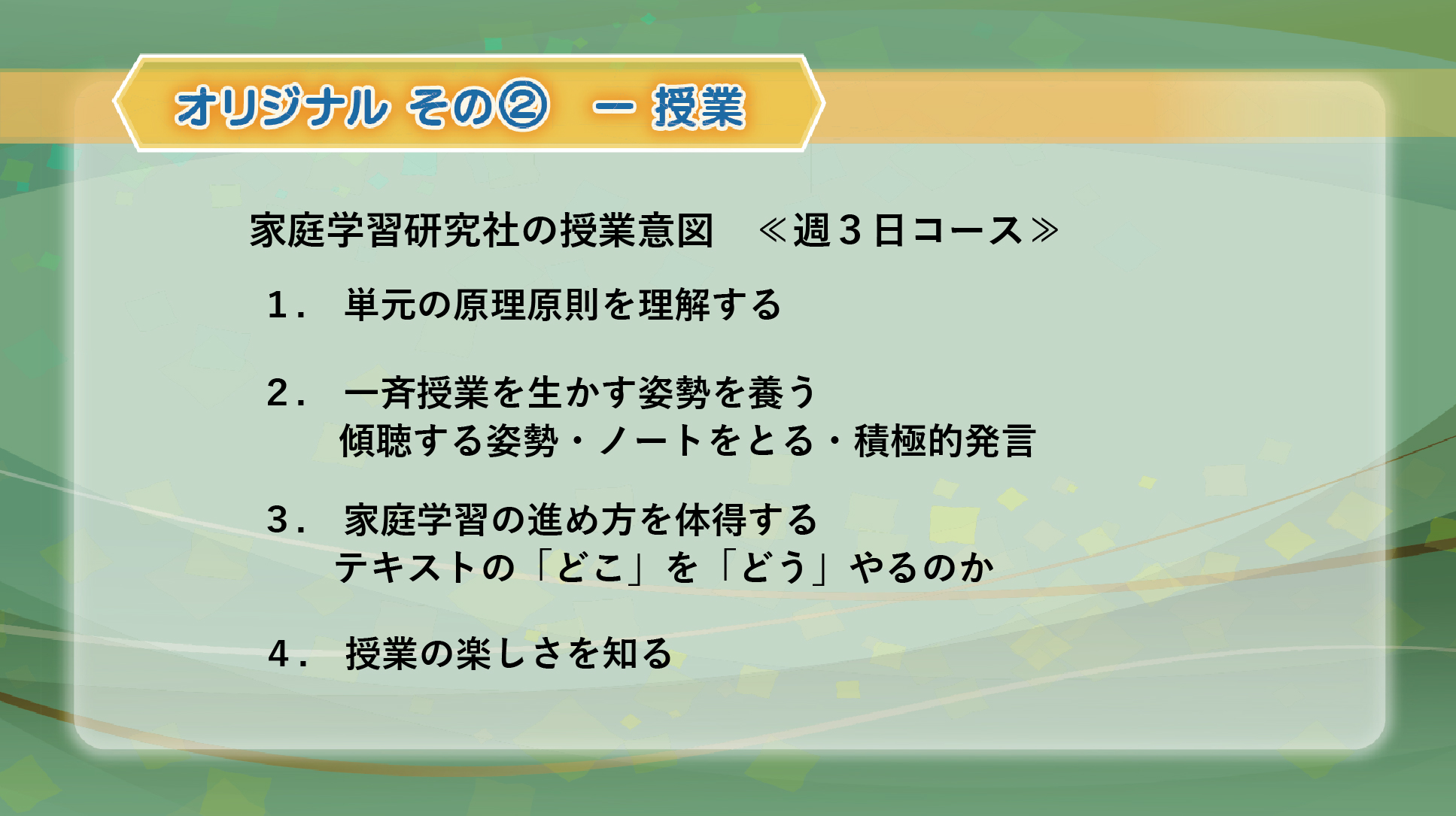

続いては、「授業」の意図や手法について東広島校校舎長の脇本がご説明しました。

多くの進学塾では演習型の授業が行われています。しかし、弊社は家庭学習との連携で学力を伸ばしていく指導形態をとっているため、授業の位置づけも異なっています(上図参照)。そのことを弊社の算数指導のスペシャリストである脇本が簡潔にご説明しました。そのあと、授業の動画をご覧いただきました。発問する→考えさせる→手を挙げて発表させる→みんなの反応を引き出す→まとめる、などの流れがわかり易くコンパクトにまとめられており、「授業の様子がよくわかった」と、大変好評をいただきました。蛇足ですが、以前同種の動画をご覧になったおかあさんが、「子どもの頃、こういう授業を受けていたら私も算数が得意になっていただろうに!」と残念がっておられたことを思い出し、そのエピソードを筆者からご紹介しました。

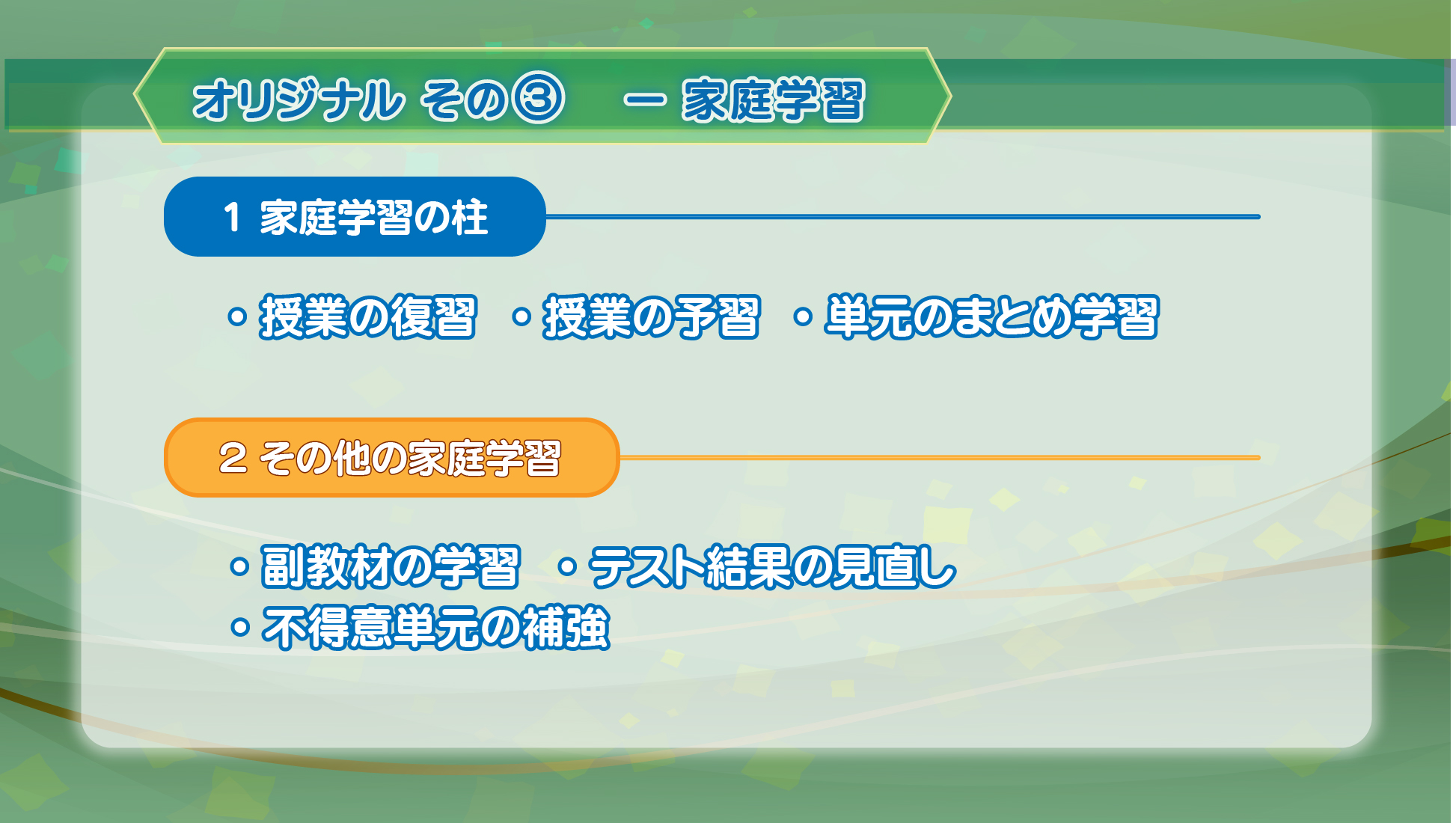

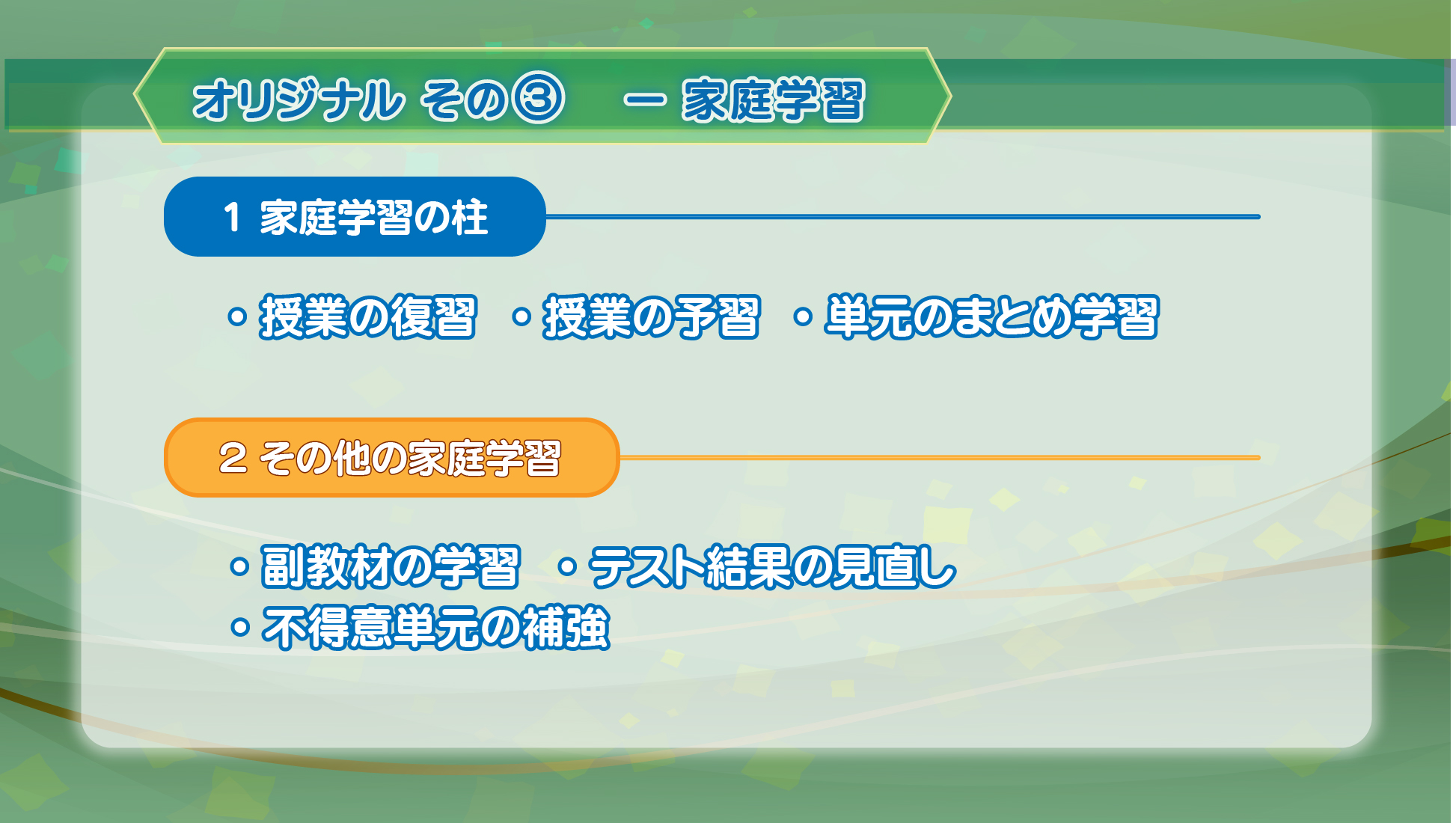

オリジナル~3~ 「家庭学習」

3つ目の柱は「家庭学習」です。こちらは広島校校舎長の高橋がご説明しました。高橋は、子どもたちのみならず保護者にも大変人気のある校舎長です。彼独特の説得力ある話しかたで、家庭学習の意図や子どもたちの取り組みなどについてわかりやすく話をしてくれました。「近年は保護者の学歴が高くなっており、それが仇となっている面があります。家庭学習を自立させるには、保護者の方々が過干渉にならないよう、うまく間合いを考えてくださることが大切です」といったようなことをお伝えしました。催しのアンケートには、この言葉についての感想が多く見られました。わかってはいても、ついつい言葉や手を出してしまうのが親というものです。「度が過ぎてはいけないんだ」ということを実感されたかたが多かったようです。

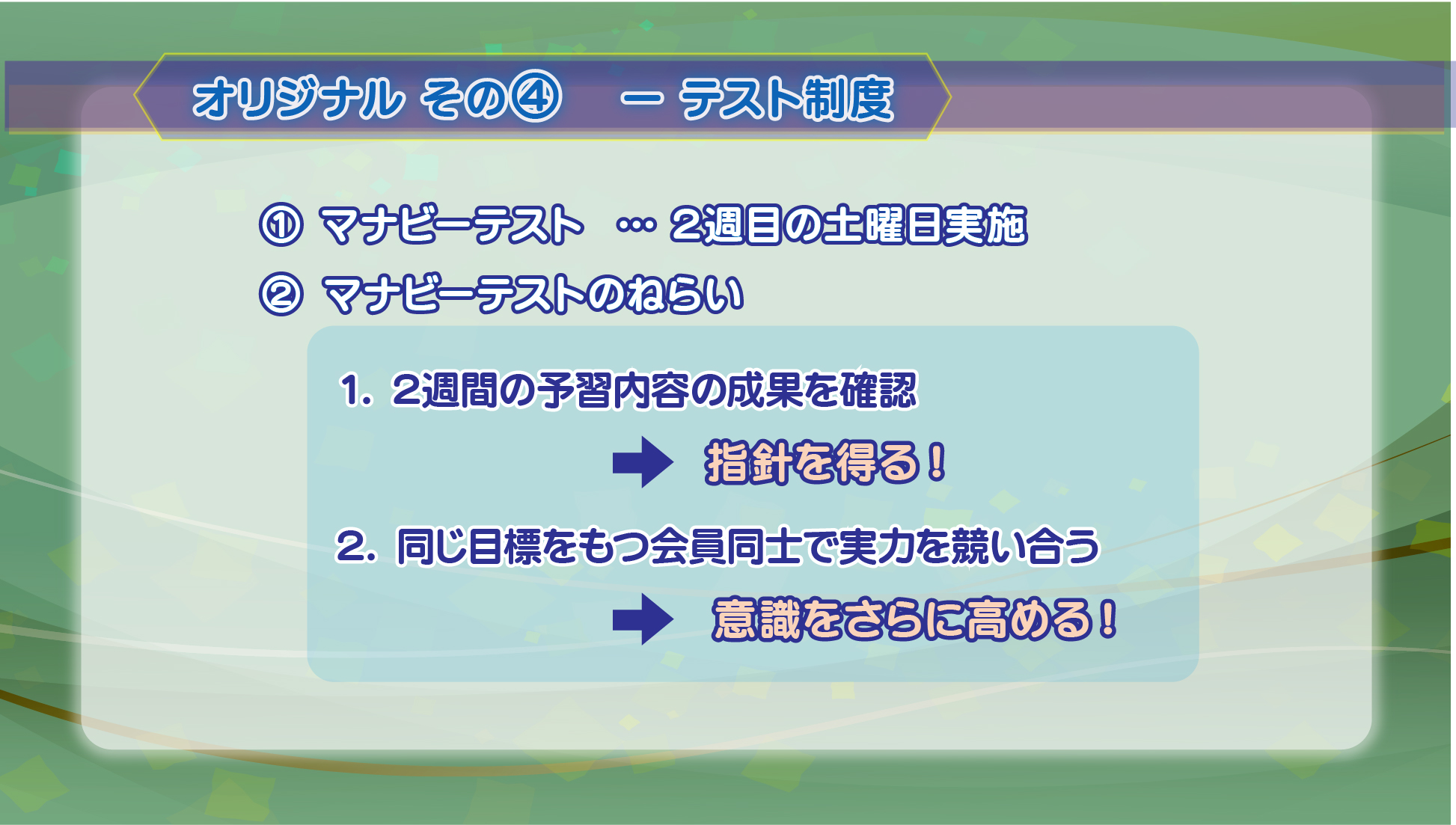

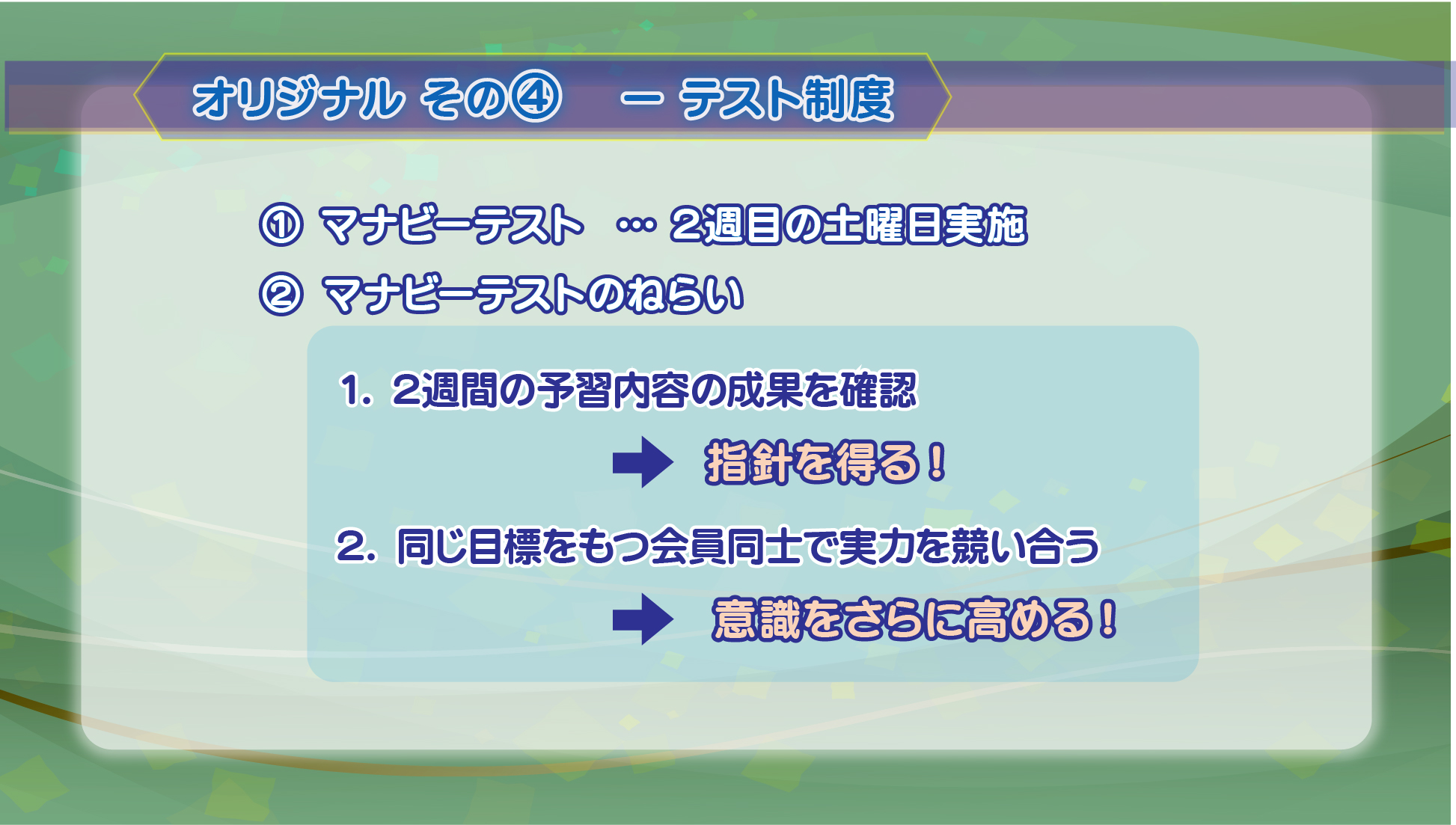

オリジナル~4~ テスト制度

4つ目の柱である「テスト制度」については、己斐校校舎長の村上がお話ししました。村上は見た目が若々しくて30代に見えますが、キャリアはすでに25~26年のベテランです。誠実で丁寧な指導を旨とする彼らしく、几帳面な説明をしてくれました。村上は、2週間に一度実施される単元テストの結果が学習成果を検証する重要な情報源となること、同じ目標をもって学ぶ大勢の子どもが学力を競い合う体験が子どもに意気込みを与え、受験生としての意識を高めることなどをお伝えしました。

学力を定着させるにあたって必須となるのは復習です。何を学び直すかの指針を得るうえで指針を与えてくれるのがテスト結果とともに提供される個別資料です。この資料の生かしかたもついても簡単にご説明しました。

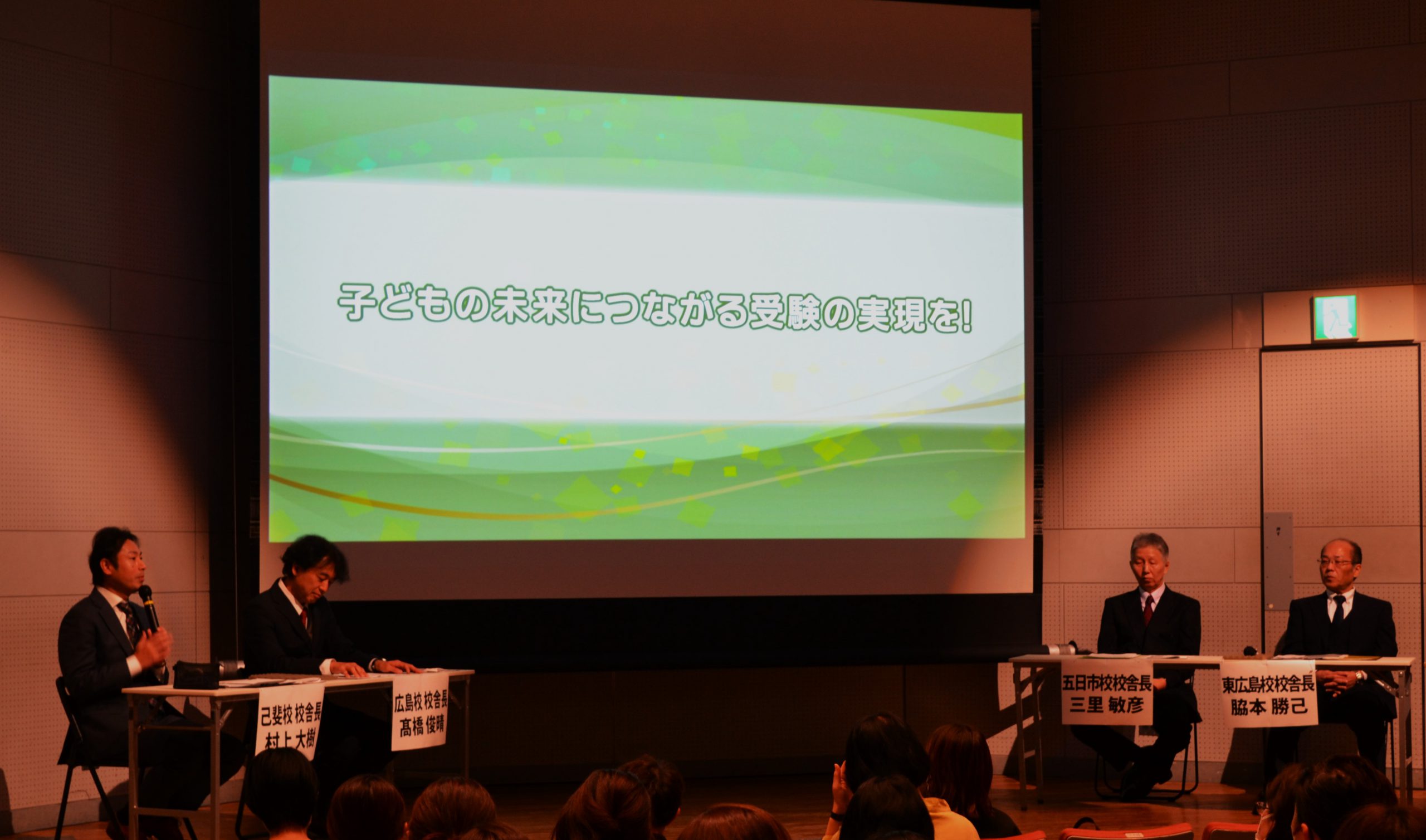

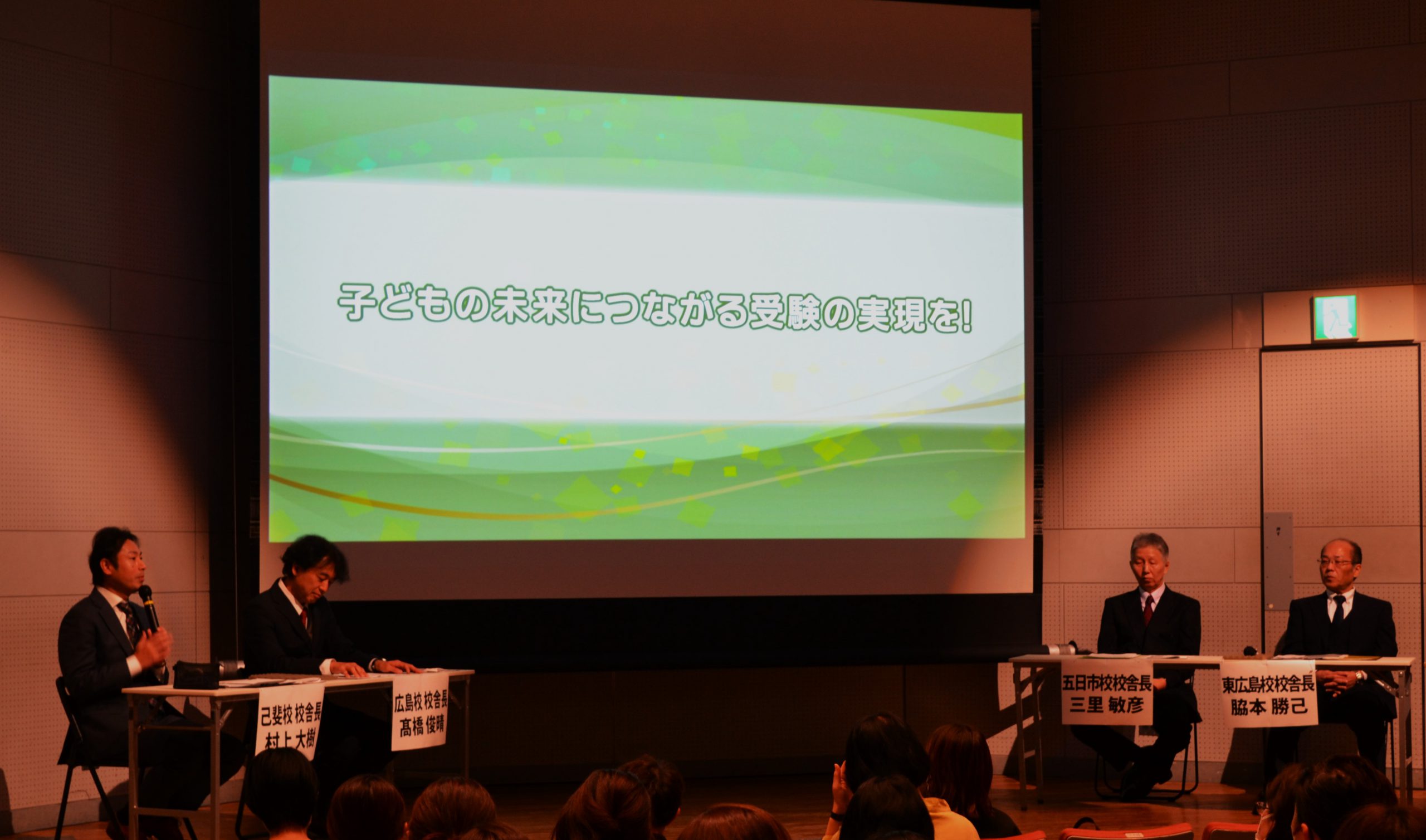

テーマ④ 子どもたちの未来につながる受験指導を!

最後は、催しの締めくくりとして設定したテーマですので、指導の具体的説明ではなく、4人の校舎長に家庭学習研究社の学習指導の前線に立っている立場から、お集まりいただいた保護者を元気づけるような話を提供してもらいました。小学生時代は、一人ひとりの人となりを築く大切な時期にあたります。受験準備のための勉強は楽ではありませんが、厳しく辛い日々の思い出だけが残るような体験はさせるべきではありません。このような考えは社に徹底しています。受験生活が大人になってからも懐かしく思い出せるようなら、その人の人生はおそらくよい歩みをたどっているに違いありません。そうした考えの一端を4人の校舎長の話を通じて感じ取っていただけたらという思いで話題を設定しました。

経験上わかってはいましたが、こういった趣向のほうが話者の素顔にふれていただきやすいものです。受験生時代に担当していたお子さんが、先々どうなったかを紹介してもらった場面では、来場者の多くが笑顔で頷きながら聞いておられました。たとえば、授業の合間にタイムマシンのつくりかたを話して聞かせた男の子が、「自分もつくってみたい!」と目を輝かせていましたが、やがて有名大学の理工学部に進学し、真剣に研究に勤しんでいるそうです。また、「ボクは医者になる!」という目標をもつようになった男の子が、地元の国立大学の医学部に進学し、「ボクが〇〇市の人たちの健康を守るんだ!」と語っていた、などの話もありました。少年時代の夢が単なる夢で終わるのではなく、現実のものへと近づいていくこともあるのですね。お子さんの夢を大切に!

4人の校舎長がそれぞれの個性を発揮し、おもしろい話を提供するこのコーナーは大変好評で、「もっと時間を割いてほしかった」という感想をいただいたほどでした。すべての予定が終了したあと、どの校舎長のもとにも保護者がお集まりになり、いろいろな話に花を咲かせておられました。校舎の垣根を取り払っての催しは、交通の便などの問題もあって企画段階で多少の迷いがありました。しかし、全校舎の会員保護者が参加くださり、盛況のうちに終了することができました。新規入会を検討くださっている保護者には、塾の雰囲気を知っていただくよい機会になったのではないかと思います。「次回はもっと内容に工夫を凝らし、喜んでいただける催しにしたい」という思いを強くしたしだいです。

家庭学で、子どもの輝く未来に向けた確かな土台を築きませんか!?

Posted in 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念, 行事レポート

10月 31st, 2023

先日(10月27日)は、弊社の実践する学習指導の方針や実践内容について保護者にご説明する催しを西区民文化センターにて実施しました。平日開催のため、参加できないかたが多くおられることでしょう。そこで今回は、この催しの様子についてレポートしてみようと思います。

この催しの対象者は、現5年生以下の会員児童の保護者と、今からお子さんの塾選びをされるご家庭の保護者です。現会員家庭の保護者がたくさんお越しくださったのは驚きで、大変ありがたい思いをしました。というのも、弊社は家庭での勉強の比重が高く、ご家庭の保護者がどのぐらい学習塾の方針や指導内容を理解しておられるかで、お子さんの勉強の取り組みや意欲がずいぶん違ってくるからです。また新規に入会を検討くださっているご家庭の保護者も、弊社の学習指導について十分に理解したうえでお子さんを通わせてくだされば、指導効果も随分と違ってきます。

新規に入会を検討くださる保護者向けの行事としては、毎年季節ごとに各校舎で開催している「入会ガイダンス」があります。今回の催しは、校舎の垣根を取り払った全社的な催しとして新たに企画しました。このような仕立てにすることで、いろいろな校舎の責任者が分担して保護者に効果的な説明をすることも可能になります。今回は、己斐校の村上、広島校の髙橋、五日市校の三里、東広島校の脇本が説明者として集まってくれました。実際、当日のアンケートに「家庭学には、いろいろなタイプの先生がいるのがわかって面白かった」「先生がたが愛情深く子どもを指導してくださっている様子がよくわかって安心しました」などの好意的な書き込みを数多くいただきました。

当日は以下の4つのテーマを掲げてお話ししました。

① 中学受験にあたって知っておきたいこと

② 家庭学習研究社がめざすもの

③ 家庭学習研究社が実践する学習指導とは!?

④ 子どもの未来につながる受験の実現を!

メインとなるのは催しのタイトルに直結した③です。ただし、指導の方針や枠組み、指導内容に関する話をすると堅い雰囲気になりがちなので、校舎長の人柄や個性、教室の雰囲気、子どもたちが生き生きと学んでいる様子などをお伝えする話題を④に盛り込み、学習塾の素顔に触れていただけるようにしました。

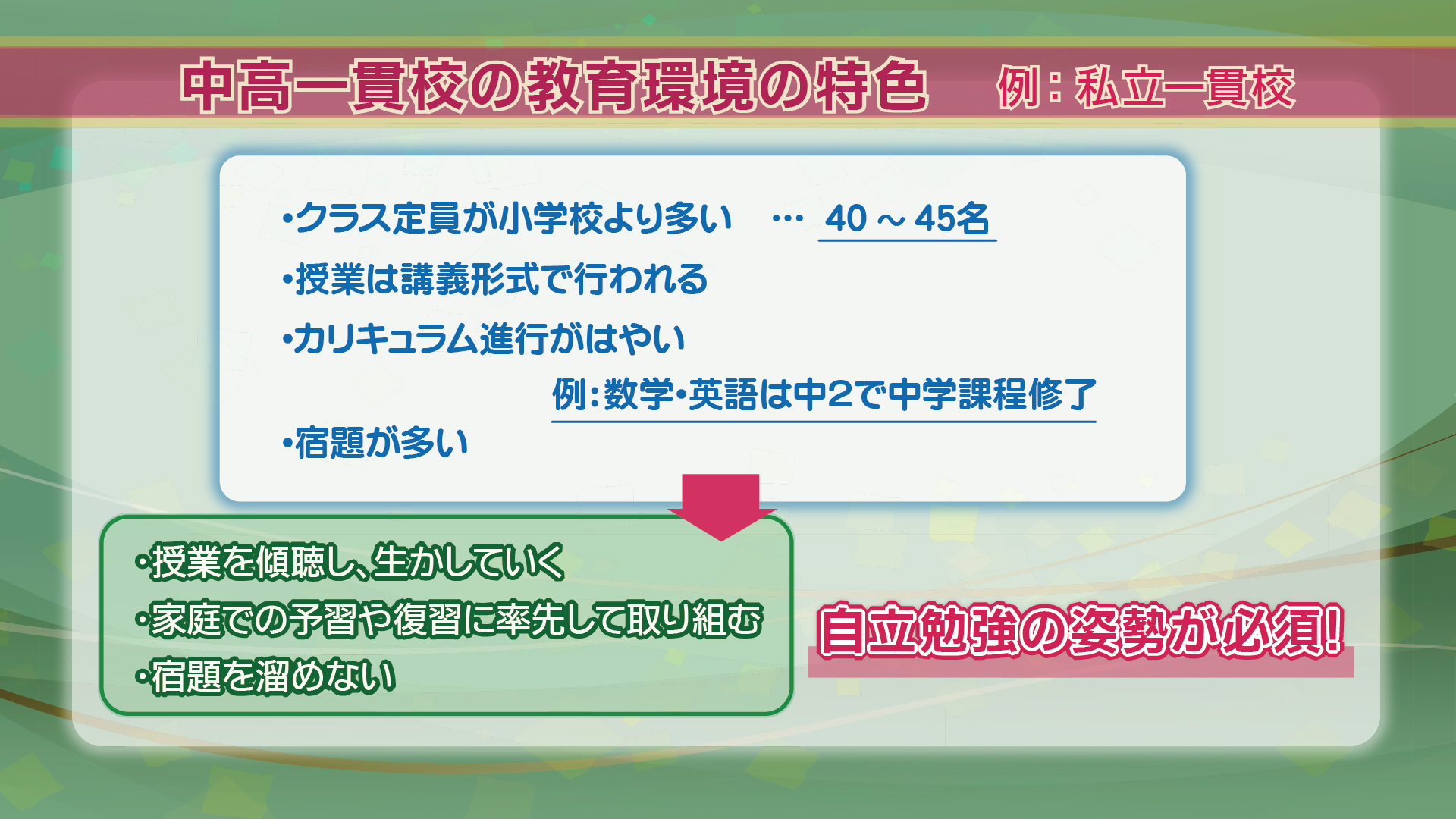

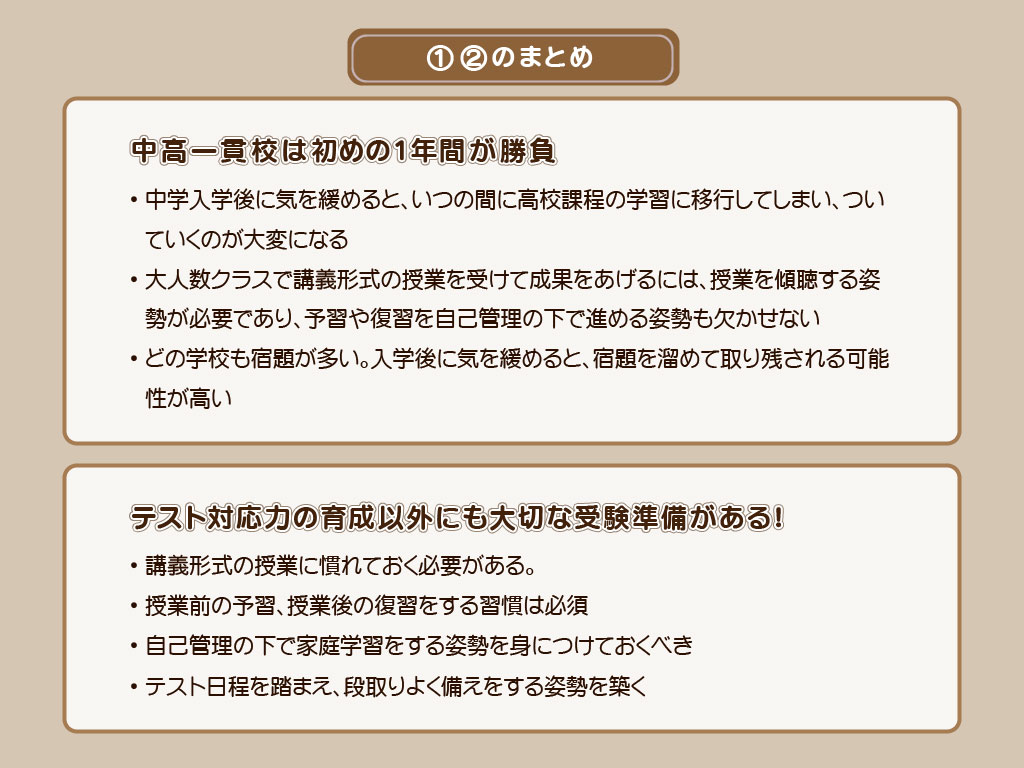

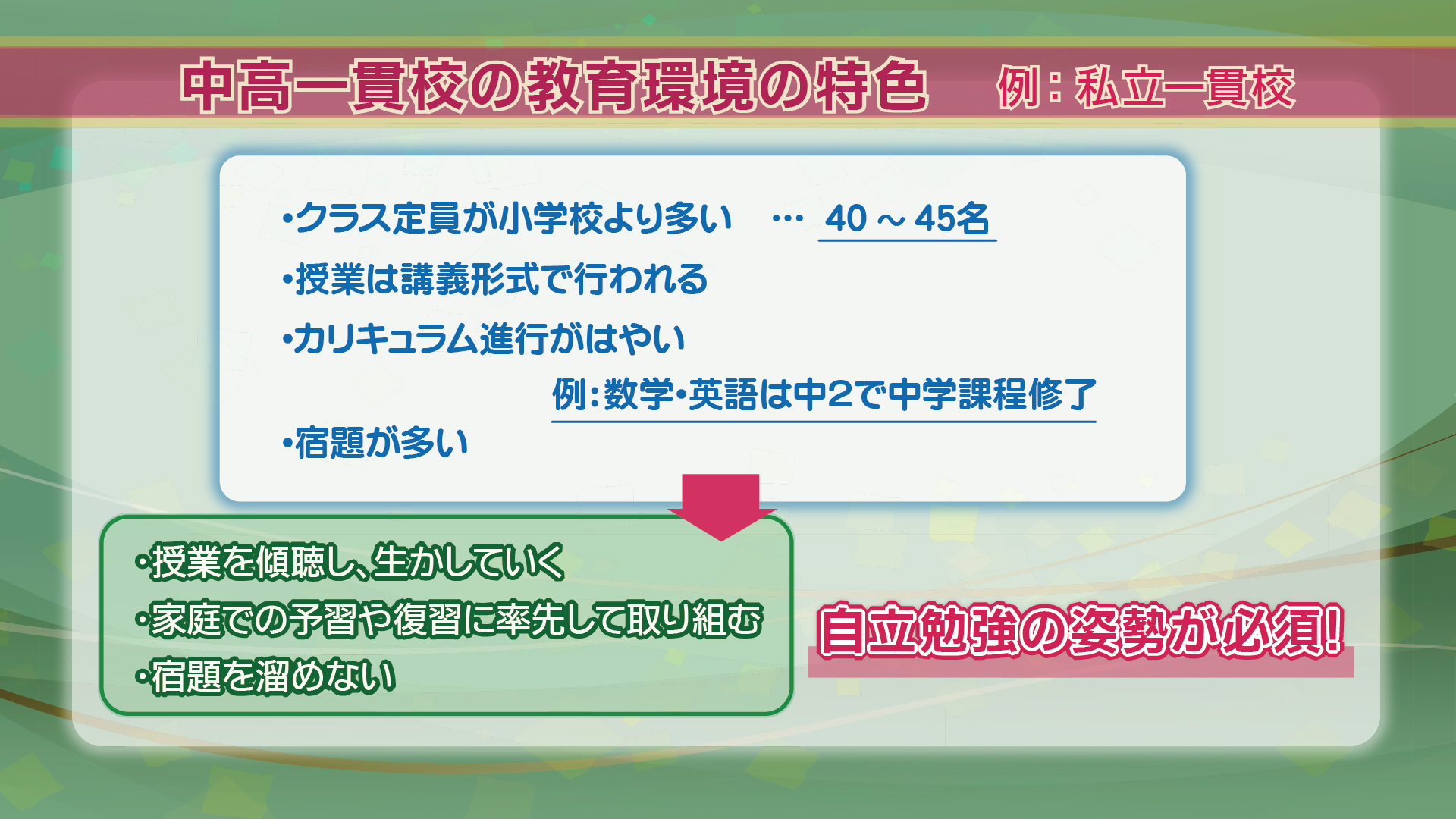

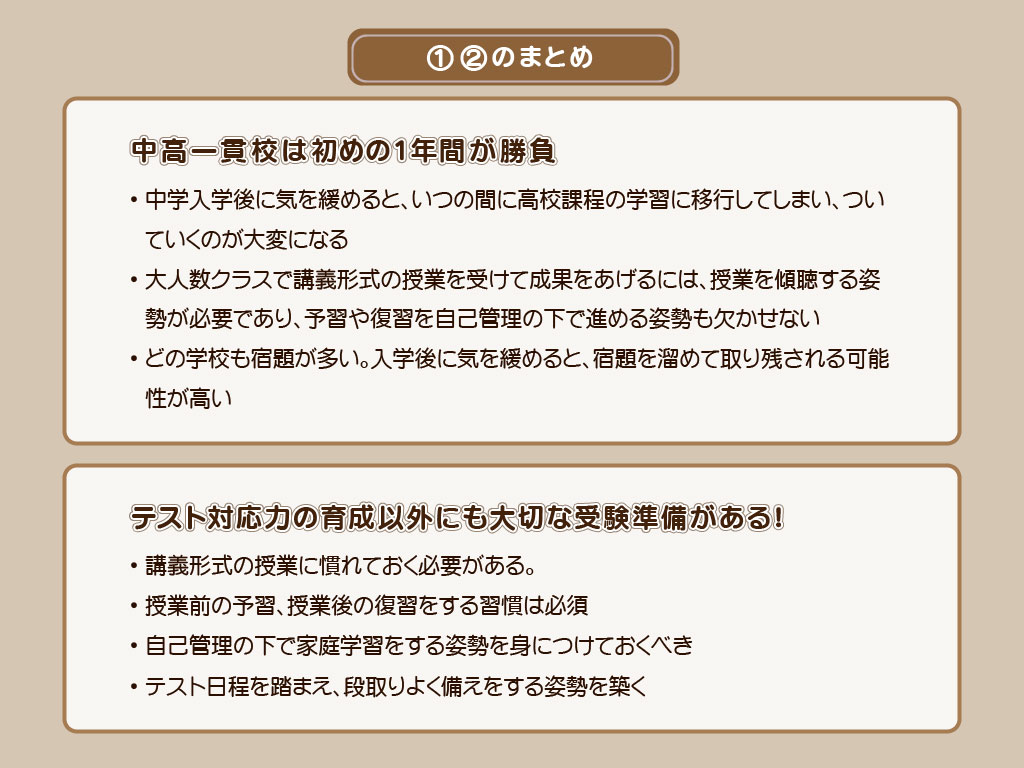

まずは①②の内容から。受験というと、大人も子どもも「合格できなければ意味がない」という観念にとらわれ過ぎ、入試での得点力対策に注意を奪われがちです。しかしながら、それが中高一貫校で失速する原因になることをお伝えしました。何が問題かというと、中高一貫校(特に私学)では自立した学び、自己管理に基づく学びの態勢が整っていない生徒は、カリキュラムが密で消化のはやい学習環境で取り残されてしまう恐れが多分にあるからです。中学高校ではお子さん自身がしっかりしていないと、誰も手を貸してくれません。大人に頼っての勉強から卒業する準備もしておくべきでしょう。

たとえば、授業は多人数クラスでの講義形式が中心ですから、授業を傾聴する姿勢が必須です。また、どの学校も宿題が多いという現実があります。この宿題を裁く段取りや優先順位を自分で判断し、要領よく取り組むことが求められます。中高一貫校で成績が低迷する生徒さんの大半は、能力不足が原因ではなく、「授業を生かせない」、「家庭勉強を疎かにしている」のが原因であるということを、私学の先生から伺ったことがあります。受験にあたっては、「どういう環境にわが子が足を踏み入れるのか」を、保護者はよく知っておくべきでしょう。そして、受験生活において「今何をすべきか」を常に考え、率先して取り組む姿勢を養っておけば、お子さんの学びの自立度も随分違ってくることでしょう。弊社は以上のことを踏まえ、「めざす中高一貫校に合格すること」だけでなく、「中高一貫校で大きく羽ばたくための態勢づくり」を主眼に置いて学習指導にあたっているということをお伝えしました。

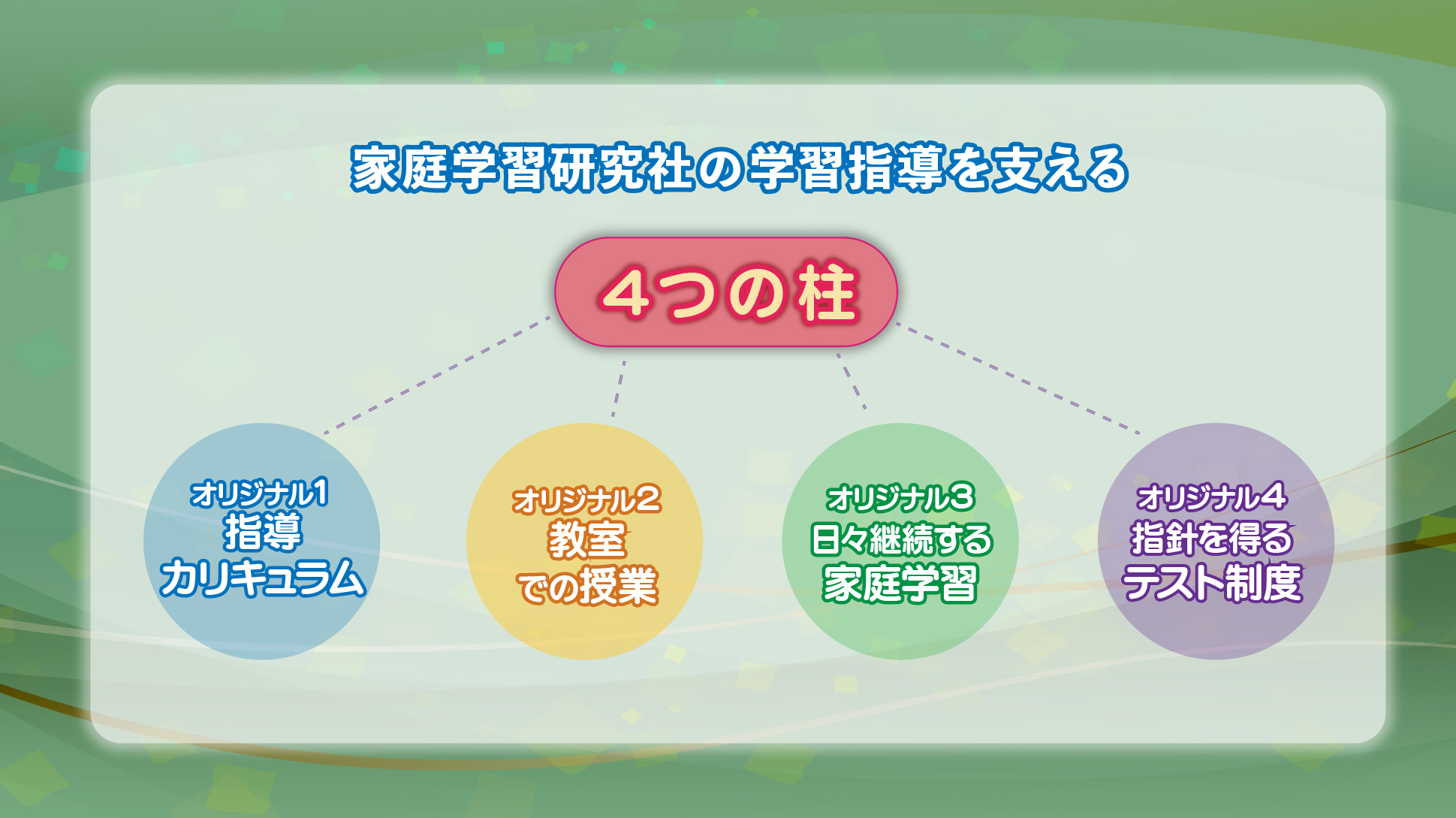

さて、つぎに移りましょう。③で掲げたテーマは、「家庭学習研究社が実践する学習指導とは!?」です。弊社の学習指導の根幹をなす要素を4つに分け、4人の校舎長が分担してご説明しました。その4つとはつぎのとおりです。

弊社は昭和42年設立以来、広島の伝統的な有力私学への進学をめざす受験生の夢を叶えることを目的として活動しています。具体的には、広島学院、修道、ノートルダム清心、広島女学院の4校がメインターゲットですが、国立の広島大学附属も非常に人気が高い学校です。そこでこれら5校の入試突破をめざした指導を行っています。これらの中高一貫校の入試問題は大都市圏の難関校で出されるような難問はほとんど見られず、比較的基礎学力重視の傾向があります。そこで設立時から「広島の中学入試に特化した無理のない指導で合格を!」を合言葉に、カリキュラムやテキスト、テストなどをすべてオリジナルで制作し、小学生が健全な受験生活を送りながら夢を叶えられるよう応援しています。

だいぶ文字量とスペースを使ってしまいました。とりあえず今回はここまでとし、後半は次回お届けしようと思います。よろしくお願いいたします。

Posted in 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念, 私学について, 行事レポート

10月 17th, 2023

秋が深まり、随分涼しくなってきました。凌ぎやすい季節は、何をしても成果が得られるものです。勉学の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋などという言葉がありますが、このよき季節をおおいに生かしましょう!

さて、弊社では冬期講座と次年度前期講座の会員募集に先立ち、家庭学習研究社の学習指導の意図や内容について保護者の方々にわかり易くご説明するための催しを実施いたします。催しの正式呼称は、「家庭学習研究社の『中学受験指導説明会』」です。現在低学年部門の会員となっておられるご家庭、4・5年部会員となっておられるご家庭、さらにこれから弊社の会員になって受験勉強を始めることを視野に入れておられるご家庭(学年は問いません)を対象としています。現会員の保護者には、家庭学習研究社の学習指導の意図や指導の内容を再確認する機会にしていただけたらうれしいです。

家庭学習研究社の『中学受験指導説明会』

~「合格」と「受験後」を見通した受験指導とは?~

【日 時】10月27日(金)10:30~11:50

【場 所】広島市西区民文化センター・スタジオ

(広島市西区横川新町6番1号 ※JR横川駅そば)

【参加費】無料

☆催しの詳細はこちら

→ http://www.kgk-net.com/v2/images/pdf/202310event.pdf

☆お申し込みはこちら→ http://ws.formzu.net/fgen/S53776984/

この催しのおおよその企画内容をこれからお伝えしようと思います。と言うのも、この催しの企画者が筆者だからです。筆者は正式な社員としての年齢を超えたため、現在はアドバイザーの立場で社の催しなどをサポートしています。9~10月には「おかあさんセミナー」というワークショップ形式の催しを実施しましたが、その企画・実施も筆者が担当しました(おかあさんがたの笑顔や話し声が今も楽しい思い出として脳裏に蘇ります)。定年を過ぎると、社の活動を客観的な視点でとらえられるようになりました。生涯仕事人生の時代が訪れつつありますが、まさに自分に重ね合わせて実感しています。

本催しでは、まず筆者が「中高一貫校の教育環境とはどのようなものか」について説明します。中高一貫校で大いに学業成果をあげている生徒、行き詰っている生徒の違いにもふれます。成績不振の原因は能力不足などではありません。学びを推進するうえで必須の諸要件を満たしていないからです。それは何でしょうか。そしてそれらは、程度の違いこそあれ受験対策のプロセスで誰でも身につけられるものです。弊社が現在の社名になる前、「とにかく、一人でも多くの受験生に合格の喜びを!」という命題を掲げ、先代の社長が必死になって合格実績を伸ばしたと聞いています。しかしながら、いざ進学の夢を果たした後、卒業生が次つぎに悩み相談にやってきます。「なぜだろう?」――それが今の家庭学習研究社の方針へと転換する契機となったそうです。そのことを駆け足でお話しします。

そのあと、弊社の学習指導の骨格をなす4つの柱について説明します。このパートはたっぷり時間をとり、弊社の校舎長4名が分担してご説明します。4つの柱とは何でしょうか。「指導カリキュラム」「授業」「家庭学習」「テスト制度」です。これらは社の方針を具現化するためにすべてオリジナルでつくられています。4つは互いに密接にリンクしており、「受験で合格できる学力」を育成するとともに、「中学高校への進学後の更なる飛躍」を果たすために欠かせない要素を育むことをめざしています。

近年、「非認知能力」という言葉が注目されています。認知できる能力の代表的なものが「テスト学力」ですが、「非認知能力」はその名の通り「認知できない能力」です。この非認知能力は、「コミュニケーション能力」「段取りをつける能力」「創造力」「決断力」「リーダーシップ」「粘り強くやり切る能力」「先を見通す能力」「優先順位をつける能力」など、実に様々です。今日の高度化社会の先端で活躍している人たちのほとんどは、こういった「非認知能力」に長けていますが、これらの能力のおおもとは子ども時代に形成されます。弊社の学習指導には、このような非認知能力を育てる仕掛けがたくさん組み入れられています。当日の説明でそのことをぜひお確かめください。

最後のパートでは、校舎責任者の体験をもとに、中学受験に関わる話題を任意に取り上げてお伝えします。たとえば、弊社の卒業生に会ったとき、よく「中学受験は楽しかった!」という話を耳にします。勉強は楽なものではありません。何が楽しかったのでしょう? 実は、そこに中学受験の大きな意義があるのです。中学受験生時代を懐かしく思いだす人の多くは、「現在の自分の原点」をそこに見出しているのでしょう。また、弊社はその社名でもわかるように「家庭学習」を大切にしています。しかし、小学生が家庭学習を一人でやれるようになるには相応のステップが必要です。必然的に保護者の見守りや協力が求められます。「こんなおとうさん、おかあさんがおられました」といったような見本となる事例をご紹介し、これから受験生活を始めるご家庭の参考になる話もできたらと考えています。以上のほか、保護者の方々に中学受験のもつ魅力やポジティブな要素を感じていただける話題をご紹介するつもりです。

小学生の受験は親なしには成立しません。その親が中学受験をどのようにとらえ、どのように関わるかで成果は全く違ったものになります。本催しを通じて、中学受験は単なる通過点などではなく、生涯を支える大切な資質を磨く場となることに気づいてくだされば幸いです。

興味をおもちになったかたは、ぜひお気軽に参加ください。

☆お申込みはこちら→ http://ws.formzu.net/fgen/S53776984/

Posted in お知らせ, 家庭学習研究社の特徴, 家庭学習研究社の理念, 行事のお知らせ

弊社の中学受験指導は4年生からの3年間を基本としています。4年生から始める大きな理由の一つは算数の存在です。算数は、入試4教科で最も学校の学習内容と入試問題との難易度ギャップが大きいことで知られます。そこで、4年生から少しずつ学校の進度を先取りし、6年生の春に小学校課程の履修範囲を学び終えます。こうして、算数全般の基礎を固めたうえで入試問題との間にある大きなギャップを埋めていきます。このことを、五日市校校舎長の三里が独特のユーモアを交えながら保護者にご説明しました。

弊社の中学受験指導は4年生からの3年間を基本としています。4年生から始める大きな理由の一つは算数の存在です。算数は、入試4教科で最も学校の学習内容と入試問題との難易度ギャップが大きいことで知られます。そこで、4年生から少しずつ学校の進度を先取りし、6年生の春に小学校課程の履修範囲を学び終えます。こうして、算数全般の基礎を固めたうえで入試問題との間にある大きなギャップを埋めていきます。このことを、五日市校校舎長の三里が独特のユーモアを交えながら保護者にご説明しました。

このページは

このページは