近頃は朝晩の冷え込みが厳しくなり、布団が恋しい季節になってきました(個人的感覚かもしれませんが・・・)。

子どもが健やかに成長していくためには、「休養」「栄養」「運動」の3つが十分に取れていることが重要だといわれます。この3つは互いが密接に関係していますから、このうちどれか一つがバランスを崩すと全てが乱れてしまうことになり、子どもの生活リズムはたちまち崩れてしまいます。昔から「寝る子は育つ」という言葉がありますが、今回は子どもの「睡眠」について考えてみたいと思います。

近年、本来活発に過ごすべき昼間に元気がなかったり、逆に夜間にはなかなか寝付けなかったりといった子どもが増えていることが問題として取り上げられる機会が増えてきました。実際、塾にやってくる子ども達の中にも、教室に入ってくるなり「眠い・・・」とつぶやく子もいますし、中には問題を解きながら半分目が閉じかかっているような子もいます。

まだ幼い低学年児童であれば、例え十分に睡眠時間を確保していても、単純な体力不足が原因で夕方頃には眠気を催すのは自然なことであるともいえます。しかし、もし前の晩にゲームやTV視聴などで夜更かしをして、翌日眠くて力が出ないというような状況になっているのであれば、できるだけ早急に日々の生活を見直さなければならないでしょう。

先ほど、「睡眠」「栄養」「運動」は密接に関係していると書きましたが、このような夜更かしは、単に翌日眠気に襲われるというだけでなく、様々な面で子どもの生活に大きな影響を及ぼすことになります。

まず、就寝時刻が遅くなると翌朝は睡眠不足の状態で目覚めることになりますから、食欲がわかず、朝食を食べられない、もしくは食べたとしても少量しか口にすることができません。朝食の量が不十分だと、本来必要な栄養が足りず、体を動かすエネルギーも不足してしまうため、活動量・運動量が減少してしまいます。日中に十分体を動かしていれば、昼食・夕食時の食欲も旺盛になり、夜の訪れとともに心地よく眠りにつくことができますが、上記のような流れで、日中の運動量が不足していると、食欲もわきませんし、夜になってもなかなか寝付くことができません。そして、再び就寝時刻が遅くなり、翌朝は寝不足で・・・という、悪循環に陥ってしまいます。

小学校低学年にあたる7歳~9歳の理想的な睡眠時間は、10~11時間程度であるとされていますから、十分な睡眠時間を確保しようとすると、もし朝7時に起床するとすれば遅くとも夜9時には就寝する必要があります。夜9時に寝るとすれば、その15~30分前には布団に入っておくことが望ましいですから、午後8時30分頃には眠りにつく準備を整えておかなければなりません。

ところが、数年前に実施された生活調査によると、10歳未満の子どものおよそ1/3が22時を過ぎても寝ておらず、さらに23時を過ぎても起きている子どもが約17%いるという結果が示されています。さて、皆さんのご家庭ではどうでしょうか。

先に書かせていただいたように、十分な睡眠をとることができているかどうかによって、子どもの日中の活動状況に大きな影響が出てくることは、データでも証明されています。

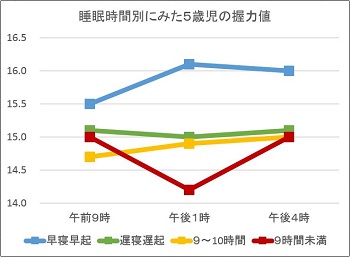

このグラフは、睡眠時間別に見た5歳児の握力数値を示したものです。まだ体の発達が不十分な年齢である5歳児ですから、本来個人別の体力差はさほどありません。しかし、このグラフを見ていただくと、睡眠時間が子どもの活動に大きな影響を及ぼしているのがおわかりいただけるのではないかと思います。

このグラフは、睡眠時間別に見た5歳児の握力数値を示したものです。まだ体の発達が不十分な年齢である5歳児ですから、本来個人別の体力差はさほどありません。しかし、このグラフを見ていただくと、睡眠時間が子どもの活動に大きな影響を及ぼしているのがおわかりいただけるのではないかと思います。

早寝早起きで10時間以上の睡眠をとっている子どもが、午前中からしっかり力を発揮できているのに対し、睡眠時間が9時間未満の子どもは、全体的な値が低くなっている上、人が最も活動的になることのできる午後の時間帯の数値が最も低いという結果が出ています。これは、この子どもたちの生活リズムに乱れが生じ、本来もっている力を十分に発揮できないまま生活している・・・ということに他なりません。

このように子ども達の就寝時刻が遅くなったり、睡眠が不十分になったりしている背景として、親の夜型生活による影響が挙げられています。

共働きの家庭も多いため、ある程度仕方のない面はあるのですが、残業などで親の帰宅が遅くなると、どうしても夕食の開始が遅くなってしまいます。午後7時を過ぎて夕食を食べ始める子どもは、就寝が午後10時を過ぎる確率が高いという調査結果があるように、各家庭における夜間の時間帯の過ごし方は、子どもの就寝時刻に大きく影響しています。

加えて、最近では、子どもの発育を考えると本来寝ていなければならない時間帯になっても、親子で街中を出歩く姿が散見されます。社会の変化にともなって、「子どもの就寝時間をしっかり確保する」という意識の低い親が増えているのも、大きな問題の一つだといえるのではないでしょうか。

わが子の健全な発育を考えた際、その基盤となる家庭環境を整えることが大前提となります。今一度、親も含めた家族全員の生活スタイルを見直してみる・・・というのはいかがでしょうか。

(今回は、早稲田大学の前橋明先生の著書を参考にさせていただきました。)

(butsuen)